2021-03-04 17:23:54 來源:鳳凰網

編者按:

歷史的車輪駛進中華民族偉大復興第一個百年夢想實現的時刻,一道“亮麗風景線”呈現在世界東方,呈現在中國正北方。內蒙古人民習慣用“祖國正北方,亮麗內蒙古”來自豪地描述自己的美麗家園。這個美麗家園的關鍵字就是“綠”。“綠色是我們最大的財富,良好的生態環境是最普惠的民生福祉”,這是內蒙古自治區人民政府主席布小林在《政府工作報告》中提出的理念。特別報道《內蒙古:綠色統攬亮麗風景線》,就是要用一個天大的“綠”字,全景展現內蒙古各族干部群眾踐行“生態優先、綠色發展”戰略和“建設亮麗內蒙古、共圓偉大中國夢”重要指示的實際行動和輝煌業績;一個“綠”字“統領”了農牧業、工業、能源、生態文明及文化旅游產業,正是“綠色統領”,才讓“祖國北疆這道風景線打造的更加亮麗”,才推動建設了“我國北方重要生態安全屏障”。

事實上,本文用10個“綠”統攬了內蒙古所有業態,10個“綠”,即:草原“疊”綠、馬背“馱”綠,生態“吐”綠、農業“產”綠、森林“涵”綠、工業“造”綠、大漠“鑲”綠、能源“送” 綠、山河“纏”綠、水上“飄”綠。綠水青山就是金山銀山,這已經成為寫在內蒙古大地最美的詩篇。“內蒙古很美,美的讓人心動”。內蒙古很大,大的超過世界許多國家,太陽走遍內蒙古需要2個小時。內蒙古很綠,一條綠色風景線串起來8000里北疆生態屏障,農業踐行綠、工業制造綠、生態崇尚綠、文旅吸收綠、能源快遞綠。

一、草原“疊”綠

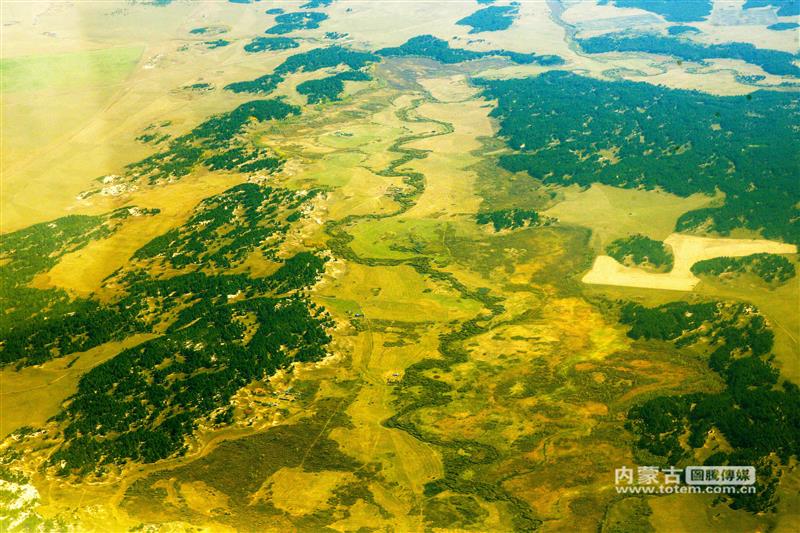

“草原疊綠”,激發人們追求綠色生活的無限思緒。內蒙古是我國北方面積最大、種類最齊全的生態系統。內蒙古生態事關華北、東北、西北乃至全國生態安全,“努力把內蒙古建成我國北方重要的生態安全屏障”,這是人民領袖的號召,也是全國人民的向往。內蒙古大草原是中國最大的草原,也是世界著名的大草原。來到內蒙古,人們向往草原、想看草原。著名的草原有:呼倫貝爾草原、科爾沁草原、昭烏達草原、錫林郭勒草原、烏蘭察布草原、鄂爾多斯草原、烏拉特草原、阿拉善草原,每個草原各有千秋、各有看點。

內蒙古擁有13.2億畝草原,約占全國草原面積的五分之一,像保護眼睛一樣保護草原,內蒙古在全國率先完成8.8億畝基本草原劃定工作,實施禁牧4.05億畝、草畜平衡6.15億畝,實施退耕還林還草等生態工程164萬畝,人工種草面積連續3年穩定在3000萬畝以上,這個數據也是全國第一。內蒙古實施退牧還草、京津風沙源治理、退耕還林還草等生態保護工程,草原生態環境顯著改善,草原自我更新修復能力明顯提升。草原“疊”綠,疊加著最大的綠、最廣的綠,“中國最大自然生態區域”呈現的“綠”最值得“細看細品位”。

大草原給全國生態文明建設增了光添了彩,2019年,草原綜合植被蓋度達到44%,比2012年提高4個百分點;每年完成水土流失綜合治理面積900多萬畝。北方面積最大、種類最全生態功能區實現“雙提高”“雙減少”,即:“森林覆蓋率和草原植被蓋度”“雙提高”;荒漠化和沙化土地面積持續“雙減少”。在國家“兩屏三帶生態安全屏障”大格局中,內蒙古是“東北森林屏障帶”和“北方防沙屏障帶”的主要組成部分,是祖國北方的“水塔”、“林網”、“擋沙墻”和“碳匯庫”。

2021年1月,內蒙古自治區主席布小林在政府工作報告中莊嚴承諾:“我們一定要保護好草原、森林、河流、湖泊,守護好內蒙古這片碧綠、這方蔚藍、這份純凈,努力建設人與自然和諧共處的美麗家園。”

二、馬背“馱”綠

內蒙古的地圖就像一匹駿馬,這幾年,內蒙古文化旅游產業始終乘上快馬,縱橫馳騁大草原,吸引天南海北客。愛上內蒙古有N個理由,“騎著馬兒看草原”絕對是“最美的理由”。“十三五”期間,內蒙古旅游總收入同比增長127%;旅游人數達6.58億人次,同比增長69%;這就是愛上內蒙古的N個理由結出的“累累碩果”。馬背“馱”綠,不難想到蒙古馬,蒙古馬是內蒙古文化旅游的一個完美符號。發揚“吃苦耐勞、一往無前,不達目的決不罷休”的蒙古馬精神,早已經成為內蒙古的實際行動。蒙古馬是內蒙古送給世界最好的一份厚禮。

蒙古馬是綠色的最大挑剔者、把關者。蒙古馬愛干凈,是一個純凈的愛護生態環境的符號,也是呼喚保護生態環境的使者。蒙古馬不喝死水和臟水,不吃腐爛的草;它的生存能力極強,不怕嚴寒、酷暑,就怕破壞環境。

奔跑的蒙古馬是內蒙古大草原最動人的流動風景線。蒙古馬是草原的精靈,常常與雄鷹結伴。有了蒙古馬,草原就像長了翅膀,始終與藍天一起飛翔。只要有蒙古馬在奔跑,內蒙古的大草原、大沙漠、大戈壁、大森林、大濕地、大雪地、大山地,就不會寂寞。走進新時代,蒙古馬已經成為大草原“全域旅游、全季旅游、全民旅游”最好的奔跑的裝飾物。內蒙古大草原遍布馬場,馬隊、馬車又回歸人們的生活,迎賓馬隊、迎親馬隊,成為大草原一道獨特風景線。在草原上,各類賽馬節、馬駒節、馬奶節、馬鬃節、走馬節、神馬節、那達慕,像草原上的鮮花競相開放、五彩斑斕、精彩紛呈。蒙古馬走進城里,“馬術表演”,實景馬劇表演、大型慶祝活動馬術表演、城市那達慕馬術表演,馬頭琴響起的時候,多少蒙古馬“激情澎湃”與“主人”一起陶醉,創造“人與動物完美合作的奇跡”。

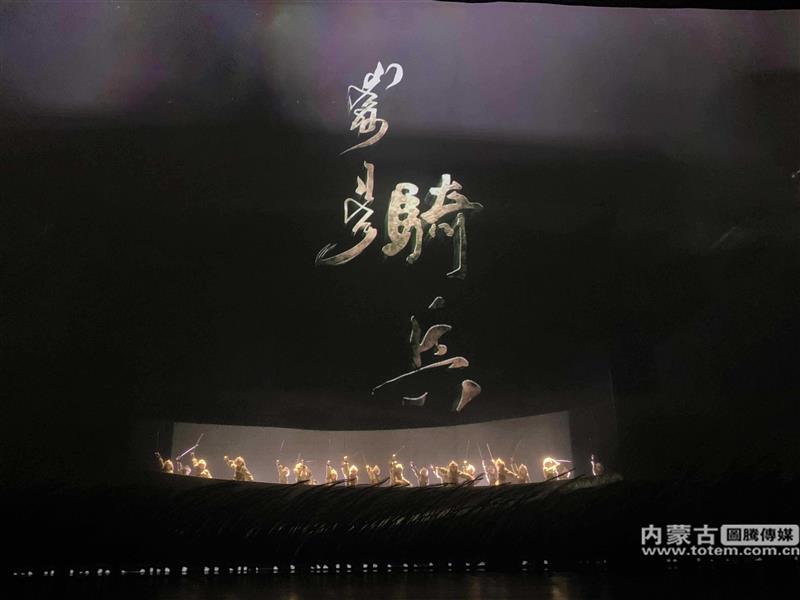

騎著馬兒游草原,聽著牧歌賞風景。《騎兵》在“內蒙古音樂舞蹈”舞臺“一馬當先”,榮獲第12屆中國舞蹈“荷花獎”,在國家大劇院盛大演出引發觀眾“萬馬奔騰”般的歡呼。舞劇《草原英雄小姐妹》榮獲第16屆文華大獎;舞臺精品民族歌劇《江格爾》等7部作品入選慶祝建黨100周年舞臺藝術精品創作工程,“內蒙古音樂舞蹈”向世界展示和傳播了來自大草原的中華文化特色。新時代、新時期、新模式,“網上烏蘭牧騎”每年開展文藝直播7000余場次,烏蘭牧騎每年還在基層線下演出7000多場次,通過“網上烏蘭牧騎”和線下“互動”,贏得全國群眾歡迎,提升內蒙古文化影響力和軟實力。

譜寫內蒙古品牌壯麗詩篇的《內蒙古味道》,就讓各地游客品嘗到了“最有文化最綠色的美味”。2018年以來,自治區文旅部門和專業機構以“內蒙古味道”為抓手,開展12個盟市系列活動和走進全國主要城市的各項活動,讓“內蒙古味道”香飄全國、促進農牧業產業化;帶動老百姓創業、致富;如今,“內蒙古味道”已經在全國乃至世界交響,成為“綠色內蒙古”的大品牌。“內蒙古旅游”就是一張金色招牌,“天蒼蒼、野茫茫,風吹草低見牛羊”,大草原的美麗風光吸引著來自世界各地的游客。

三、生態“吐”綠

“數據也是綠色的”,綠色的背后是全國人民的幸福。“十三五”期間,內蒙古共完成營造林任務6800余萬畝,沙化土地治理面積6200余萬畝,年均完成草原建設面積3000萬畝,居全國首位,真正受益的是全國人民。2019年全區生態產品價值(GEP)達4.48萬億元。全面停止天然林商業性采伐,建成一批綠色礦山、綠色園區、綠色工廠。2020年,全區環境空氣優良天數比例達90.8%,細顆粒物未達標盟市平均濃度較2015年下降25%,52個國控地表水斷面優良水體比例為69.2%,劣Ⅴ類水體比例為1.9%,各項指標均達到國家考核要求。內蒙古始終 聚焦聚力打好藍天、碧水、凈土保衛戰, 各地全面加強生態環境保護、深入打好污染防治攻堅戰的“路線圖”、“施工圖”和“成果圖”。

“國標綠”帶來國家福。內蒙古自治區黨委和政府陸續出臺了《關于加快推進生態文明建設的實施意見》、《關于加快生態文明制度建設和改革的意見》、《構筑北方重要生態安全屏障規劃綱要》等重要政策文件和規劃,同時大力推進政策落實落地,用制度為生態文明建設保駕護航。

中國科學院副院長、院士周琪說,提升生態產品的供給能力、核算生態產品價值,已成為踐行“綠水青山就是金山銀山”理念、推進生態文明建設的重要舉措,又是將資源消耗、環境損害、生態效益納入經濟社會發展評價體系的切入點;內蒙古生態產品總值(GEP)核算研究成果將為摸清內蒙古生態本底、服務我國北方生態屏障建設提供重要科技支撐。

黨的十八大以來,內蒙古年均完成林業生態建設任務1200多萬畝,居全國第一位。2019年,森林覆蓋率提高到22.1%,較2013年提高1.07個百分點,森林面積3.92億畝、森林蓄積量15.27億立方米,分別增加1905萬畝和1.82億立方米。全區10.2億畝可利用草原落實禁牧和草畜平衡制度,年均完成人工種草1500萬畝,居全國前列。 2015年至2019年,全區生態產品總值(GEP)增加了5410.10億元,按可比價計算,增幅為13.75%。內蒙古生態產品總值(GEP)穩步提升,實現了GDP與GEP雙增長,體現了經濟社會增長與生態環境保護協調發展,內蒙古綠就是中國綠。

四、農業“產”綠

原野長綠、農業“產” 綠,內蒙古獻給世界食客最美的禮物就是“綠色有機”。 內蒙古有幾個在全國“最牛”農牧業數據:

——全國三分之一有機綠色食品在內蒙古;

——全國每消費5瓶牛奶就有一瓶來自內蒙古;

——全國每吃5根薯條就有一根來自內蒙古;

——全國每烤5根羊肉串就有一根來自內蒙古。“內蒙古牛奶”全國第一,是大草原崛起的“千億級產業”,成為全國“奶罐子;內蒙古實行“奶業振興三年行動計劃”,以“錫林郭勒奶酪”為代表的傳統乳品產業呈現集群發展的態勢。“中國乳都”正在向“世界乳都”邁進,世界10強乳品企業就有2強在內蒙古,一個是伊利,排名世界第5位,一個是蒙牛,排名世界第8位。

內蒙古的牛羊肉在全國占有重要地位。2020年,牛肉產量66.3萬噸,增長3.9%;羊肉產量113.0萬噸,增長 2.9%;牛奶產量611.5萬噸,增長5.9%。牛存欄671.1萬頭,增長7.2%;羊存欄6074.2萬只,增長1.6%。在國家糧食安全的乳肉安全供給中,內蒙古起到戰略平衡作用,羊肉貢獻量更是全國第一。

內蒙古的牛羊超過有一億頭,全國第一;內蒙古的牛奶奶源及牛奶制品全國第一,“牛羊美食”占據著全國乃至世界的“領銜地位”。

內蒙古農牧業還有“八仙過海”,八個“百億級產業”,即肉羊、肉牛、羊絨、馬鈴薯、雜糧、小麥、向日葵、和蔬菜產業等8個百億級優勢產業綠色發展。

糧食產量“十七連豐”,履行了國家責任。

2020年,內蒙古糧食生產再獲豐收,總產量達到732.8億斤,糧食生產連續3年保持在700億斤以上,穩居全國第8位,超額完成國家下達我區的糧食生產目標任務。內蒙古有大草原,也有世界著名的大平原,西部有河套平原,東部有松遼平原,都是中國重要的糧食產區。農業“產”綠,內蒙古大平原用寬廣的胸懷向世界食客獻上最喜歡的“綠色有機”。

烏蘭察布是我國馬鈴薯種植面積最大的地級市,種植面積達350萬畝,被中國食品工業協會命名為“中國馬鈴薯之都”。在當地,全市農民人均來自馬鈴薯產業的收入占到種植業總收入的53%,占農牧民人均純收入的30%。馬鈴薯企業延長產業鏈條,生產低溫優質的薯片,口感天然且安全健康,已成為多個知名品牌的代工產品。還有年輕人愛吃的快餐薯條,每5根里就有1根產自烏蘭察布市。

內蒙古歷史悠悠、魅力無限,草原文明與農耕文明在這里交匯融合,平原地帶的河套文化、紅山文化、大窯文化鐫刻著中華文明的燦爛輝煌。內蒙古的平原地帶陪伴著中華民族的母親河——黃河、遼河、海河、黑龍江等江河的上游,用母親甘甜的乳汁哺育了“中華綠”。平原也是歌的世界、舞的海洋、美食的故鄉。平原上也洋溢著悠揚的馬頭琴聲、嘹亮的蒙古族長調、絢爛的蒙古族服飾。

大草原還崛起特色品牌,“蒙字號”品牌艦隊奔向五湖四海。區域公用品牌天賦河套、赤峰小米、科爾沁牛、興安盟大米、錫林郭勒羊肉、烏蘭察布馬鈴薯等以“綠色、有機、原生態”的姿態屹立中國農產品品牌市場,贏得消費者信賴。

內蒙古的平原創造了無數美食,河套面筋、阿拉善烤全羊、巴盟燴菜、赤峰對夾、豐鎮月餅、烏海葡萄、卓資山熏雞、呼和浩特燒麥、武川莜面、鄂爾多斯牛肉干、草原涮羊肉、呼倫貝爾山野菜等多種美食。千年傳承,百年耕耘。內蒙古的風土人情和特色文化融合一起,“舌尖上的綠色內蒙古”給世界帶來了健康與神奇。 牛羊“姓”綠,這是內蒙古呈現給世界飄香的韻律。烤全羊、手扒肉、烤羊腿、涮羊肉、全羊席、伊利牛奶、蒙牛牛奶、科爾沁牛肉、牛肉干,看到這些與“牛羊”有關的內蒙古符號,大家可能流口水了。

內蒙古牛羊美食之所以好且“綠”,主要是牛羊“吃著綠色植物、吸收最新鮮的空氣、喝著最好的水”。內蒙古牛羊從小就愛“沾花惹草”,草原上的鮮花都是它們的美食,例如,沙蔥、蕎麥花、桃花、杜鵑花、丁香花、芍藥花、馬蘭花、格桑花、馬鈴薯花、野玫瑰花、油菜花、向日葵花、金蓮花、黃花、山丹丹花、 馬蘭花等,還有1000多種植物特別是草,都是牛羊的美食。“沾花惹草”的牛羊從來沒有機會被污染,生來就是“綠色的命”,這是大草原最好的綠色奉獻。

五、森林“涵”綠

森林資源,內蒙古全國第一;“全面停止天然林商業性采伐”,也得第一。到“十三五”期末,內蒙古全面停止天然林商業性采伐,年停伐木材產量151.2萬立方米,居全國之首。

像保護生命一樣把森林綠色保護好,已經成為內蒙古各族兒女的共同愿望。

“森林涵綠”,是內蒙古獻給世界的最美詩句。內蒙古林地面積6.6億畝,森林面積3.92億畝,均居全國第一位,森林覆蓋率增至22.1%。內蒙古近年來每年完成林業生態建設任務1000多萬畝,占全國生態建設總任務的九分之一。內蒙古大興安嶺林區面積達10.67萬平方公里,是目前我國面積最大、集中連片、以天然林為主的重點國有林區。國家“三北”防護林工程實施40多年來、內蒙古完成建設任務1.14億畝,占國家“三北”工程建設任務的四分之一;全面停止天然林商業性采伐,年停伐木材產量151.2萬立方米,居全國之首。

內蒙古從東到西分布有大興安嶺原始林區和11片次生林區即:大興安嶺南部山地、寶格達山、迪彥廟、罕山、克什克騰、茅荊壩、大青山、蠻漢山、烏拉山、賀蘭山、額濟納次生林區。

如今的大興安嶺林區,停下的是采伐聲,呈現的是綠色林下經濟:榛果、藍莓、藥材、名貴山野菜、蘑菇乃至冬季旅游景觀,林下資源都變成了林下財富,砍樹人變成了綠水青山的守護者。魏巍興安嶺,茫茫大青山,峻峭賀蘭山,這是草原的脊梁,更是草原人民守護北疆亮麗風景線昂起的自豪的脊梁。內蒙古森林深處,層林盡染、風景優美、環境絕好,成為“中國最大的氧吧”,請你來“深呼吸吧”。

六、工業“造”綠

工業“造”綠,內蒙古的工業實現和正在實現綠色轉型。以2020年為例,傳統工業轉型、新產業較快增長。規模以上裝備制造業增加值比上年增長38.1%,高新技術業增長7.5%。新產品中,單晶硅產量比上年增長93.3%,石墨及碳素制品增長 20.4%,稀土磁性材料增長15.4%,智能電視增長5.5%。能源綠色轉型發展形勢向好。規模以上新能源發電量比上年增長4.7%,占規模以上工業發電量的比重為14.4%。風力和太陽能發電量分別增長4.7%和4.8%。

2020年,內蒙古新動能保持較快增長。全區規模以上工業中,戰略性新興產業增加值比上年增長7.2%。第二產業增加值6868.0億元,增長 1.0%;非煤產業增加值比上年增長6.6%,占比達到63.6%。這說明,“非煤產業”增長很快。內蒙古新興產業實現“雙高于”:“投資和增加值”年均增長高于工業增加值增速;云計算、大數據和智能產業異軍突起發,成為“草原云谷”。內蒙古全域倡導“綠色低碳”的生產生活方式:從發展綠色產業、綠色企業、綠色園區演變成全民綠色行動,最終推動經濟社會發展全面實現綠色轉型。

十四五開局之年傳來喜訊:全國第一個省級綠色礦山建設方案醞釀出爐:到2025年,內蒙古全部礦山達到綠色礦山生產標準,不符合標準的礦山企業需退出市場。目前,內蒙古有15家礦山入選全國綠色礦山名單,其中,內蒙古赤北綠色礦業發展示范區被自然資源部確定為“綠色礦業發展示范區”。全區創建企業技術中心220家、制造業創新中心6家、包頭稀土功能材料創新中心成為國家級制造業創新中心等現代工業成就,體現“企業創新的主體地位”。

內蒙古稀土資源豐富,占中國稀土資源的83%,稀土產業歷經“挖土賣土”粗放型生產模式,到“點土成金”的跨越式轉變。在素有“世界稀土之都”之稱的包頭市,整合稀土行業高端科研力量,鋪就以“綠”為底的產業發展快車道,成為包頭市推動稀土產業發展的新方向。目前包頭市正在努力打造全國稀土產業發展和科技創新政策最優、吸引力最強的城市,打好稀土產業關鍵核心技術攻堅戰,加速推進稀土產業的產業基礎高級化、產業鏈現代化,為稀土產業高質量發展集聚優勢資源。

內蒙古在科技創新、人才培養等方面推出更有力度、更有針對性的舉措,推動資源型產業、傳統產業、裝備制造產業進行技術改造和轉型升級,實現綠色發展。的確,工業“造”綠、綠色發展,關鍵在于科技創新。內蒙古自治區科技廳廳長孫俊青說,“增加科技有效供給”是自治區“十四五”科技創新規劃的核心任務,要加強基礎研究,加強關鍵核心技術攻關,要圍繞產業鏈部署創新鏈,聚焦優質能源資源、生態環境保護、特色優勢產業等重點領域,部署一批重大科技項目,特別是在稀土、能源、種業等領域持續發力;要強化創新平臺載體建設,加快創建乳業、稀土等國家技術創新中心,加強自治區重點實驗室等平臺的能力建設,推動“科技興蒙”戰略;推動落實各項鼓勵政策,要讓科研人員把論文寫在大地上,把聰明才智轉變為真金白銀。

內蒙古的工業園區產值突破萬億元,工業產業集群形成新格局,科學技術驅動、創新驅動提高土地“畝產效益”,這都為工業“造綠”創造了前提。

工業“造”綠,讓城鄉天更藍、水更碧、地更美。

七、大漠“鑲”綠

沙漠是可愛的。大漠“鑲”綠,是內蒙古用“汗水”編織的綠色傳奇。

多年來,全區共完成沙化土地治理面積6200余萬畝,居全國首位。恩格貝”幾十年前號稱“地球之癌”,如今植被覆蓋率達到78%、森林覆蓋率達到41%,環境優良天數達到了340天,獲評全國“深呼吸”小鎮,正在打造國際生態技術示范基地。與此同時,恩格貝所處的庫布其沙漠,也成為世界上唯一得到整體治理的沙漠,被聯合國環境規劃署確立為全球沙漠“生態經濟示范區”。國內外專家們有一個共識:“恩格貝模式”和“庫布其經驗”最讓人嘆服的是給大漠“鑲綠”的創造力。

沙漠里面也有黃金,綠色發展可持續。內蒙古推進能源生態治理,建成生態光伏裝機超過300萬千瓦,治理沙漠、礦區面積超過20萬畝,“庫布齊”成為全國最大“光伏治沙基地”,在2017年9月的《聯合國防治荒漠化公約》第十三次締約方大會上,庫布齊沙漠光伏為國際社會治理環境生態貢獻了中國經驗,鄂爾多斯創造了全球沙漠地區的“綠色發展樣本”。

內蒙古境內分布5大沙漠和5大沙地,占全國荒漠化和沙化土地總面積的五分之一;地跨華北、東北、西北的“三北”地區,是我國北方重要的生態屏障。內蒙古把沙漠、沙地治理作為生態建設主戰場,也是文化旅游的主戰場,多少崇尚英雄的人們到內蒙古的大沙漠、大沙地信馬由韁,尋找人生的自由自在。如今,巴丹吉林沙漠、烏蘭布和沙漠、騰格里沙漠、庫布齊沙漠、毛烏素沙漠及呼倫貝爾沙地、渾善達克沙地、科爾沁沙地等與“沙”相關的地理景象,都是文化旅游的黃金地段。

內蒙古農業大學教授蓋志毅說,“十四五”時期,要從環境的索取者、破壞者轉變為投入者、保護者,實現內蒙古產業生態化和生態產業化,使生態和經濟比翼齊飛;要搞適宜農業,諸如適宜的林草業、有機農業,真正體現“綠水青山就是金山銀山”。

這些年,“沙漠英雄會”、“沙漠那達慕”、沙地越野賽、沙地自行車賽、沙地野營、沙地拓展、沙地駱駝騎行,已經成為天南海北游客的向往的項目,到了沙漠、沙地里才更加知道什么是廣闊、什么是英雄、什么是大自然的神奇。內蒙古金沙苑生態集團有限公司董事長安恩達說,近年來,內蒙古越來越多的企業自覺把綠色發展理念貫穿到經營活動中,用實際行動共同保護青山綠水,讓老百姓享受綠色發展的紅利。

新征程路上,善于給大漠“鑲”綠者,更是天下英雄。

八、能源“送” 綠

內蒙古最“能”,是國家重要能源和戰略資源基地,在“能”也要體現“綠”。 “能源工業增加值”在自治區規模以上工業中占比超過一半,能源行業稅收、利潤占比達60%,能源經濟在自治區舉足輕重。“內蒙古能源”本質上是“草原上升起的綠色太陽”。近年來,內蒙古的能源綠色轉型發展形勢十分向好。

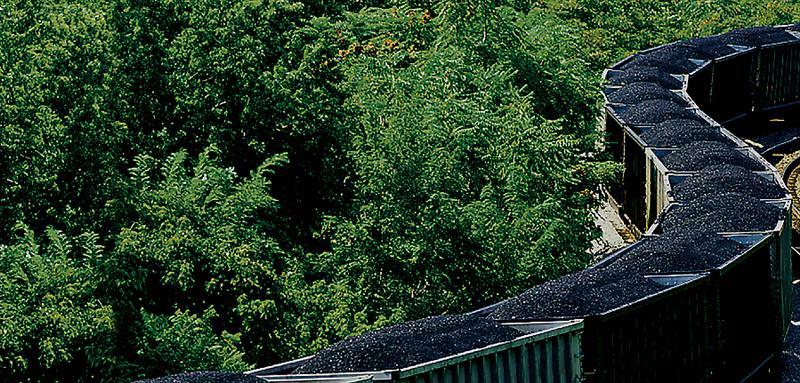

“十三五”時期,內蒙古電力總裝機達到1.45億千瓦、輸電能力達7000萬千瓦,均居全國第一、建成全國規模最大的新能源基地,新能源裝機達5000萬千瓦、年發電量達到900億千瓦時、減排總量相當于造林19萬公頃,能源發展的“含綠量”不斷提高。將綠色轉化為融入全國大市場和經濟大循環的核心競爭力,成為內蒙古的“綠色經濟王牌”。“煤從空中走,電送北京城”,這是10多年的口號,說明了“內蒙古能源”的戰略地位。內蒙古煤電油氣風光并舉,供應保障基地建設不斷實現新突破。

內蒙古“能源綜合生產能力超過8億噸標煤居全國首位”。內蒙古能源資源種類豐富,煤炭、天然氣、風能及太陽能等資源均居全國前列。“十三五”以來,內蒙古堅持煤電油氣風光并舉,煤炭總產能13.4億噸、占全國的1/4,單礦平均產能達260萬噸,為全國平均水平3倍。電力總裝機達到1.45億千瓦,建成5條特高壓、11條超高壓電力外送通道,輸電能力達7000萬千瓦,成為全國最大電力保障基地。原油和天然氣產量穩定在100萬噸、250億立方米以上,建成煤制油、煤制氣產能124萬噸、17.3億立方米。延長稀土產業鏈,稀土原材料就地轉化率達到70%,稀土永磁、儲氫、拋光等新材料產值位居全國前列。內蒙古作為國家重要能源和戰略資源基地地位持續增強。

作為“國家重要的能源和戰略資源基地”,“全國重要的煤炭供應保障基地和成為全國最大電力保障基地”,內蒙古煤炭外運量占全國的1/3、電力外調量占全國的14%;內蒙古能源正在實現數字化轉型,智能電網、全球陸上單體規模最大風電基地項目正在建設。

內蒙古“全國最大新能源基地”又踏上新征程,全區超1/3的電力裝機和1/5的全社會用電量來自新能源、成為全國最大新能源基地;內蒙古實施“5G+智慧礦山燎原計劃”“5G+智慧礦山示范基地”“5G+無人礦卡聯合實驗室”;在全國率先啟動源網荷儲、風光火儲一體化示范,這一切都讓內蒙古實現“能源送綠”的夢想。

“內蒙古能源”還實現“生態效益與經濟效益雙贏”,建立了“全國最大光伏治沙基地”和全球最大的單晶硅、多晶硅生產基地。“風車推綠”,這是內蒙古送給京津冀的生機與活力。如今,“風車轉、塔架高,風力發電綠色能源送美好”。矗立在廣袤草原上的一排排“風力發電機”(大風車)成為草原上一道靚麗的風景線。“風力發電機”(大風車)的腳下就是綠色的大草原、大山脈。

內蒙古“風能資源”豐富,占到全國的二分之一,“風機轉動”把大自然的綠色風能,變成清潔能源送入了千家萬戶,成為送給京津冀的生機與活力,也成為大家旅游的到看點。輝騰錫勒風電場、朱日和風電場、商都風電場、錫林郭勒風電場、達里風電場等,都是聞名中外的旅游景區,“風車推綠”推出現代文明與草原綠色旅游資源融合發展的大景象。

“風電巨人”從草原崛起。從本世紀初開始,內蒙古的并網風力發電設備裝機容量、發電量、上網電量占全社會用電量的比例一直位居全國第一,被稱為“風電三峽”。內蒙古是風電的搖籃,牽掛著京津冀綠色能源和綠色生活,“風車推綠”推出北京城最盼望的新鮮空氣。內蒙古農業大學教授閆偉認為,堅持生態優先、綠色發展是內蒙古高質量發展的根本出路,一方面要保護好生態資源,另一方面要把資源優勢轉化為發展后勁,堅持經濟發展與環境保護協同發力。

“十四五”開局之年,內蒙古將推進綠色、數字、創新“三個轉型”,打造風能、光伏、氫能、儲能“四大產業集群”,實施新能源倍增、靈活電網、控煤減碳、源網荷儲、再電氣化、綠氫經濟、數字轉型、惠民提升、科技賦能、區域合作“十大工程”,全力做好現代能源經濟這篇文章,到2025年基本建成“國家現代能源經濟示范區”。

能源“送”綠,草原的資源變為全國發展的綠色動力。

九、山河“纏”綠

綠色成為內蒙古最美的風景線,干旱在綠色面前變得溫順起來。處于中國北方干旱半干旱地區的內蒙古大多數的山河“纏”上了綠。

內蒙古加快了美麗河湖建設,切實加強“一湖兩海”生態環境綜合治理的成果;實行“一湖一策”統籌推進達里諾爾湖、哈素海、居延海等湖泊治理;推進沿黃生態廊道建設和黃河流域生態保護修復;推行嚴格的河長制、湖長制,構建起生態文明制度體系的“四梁八柱”。母親河、母親湖的“顏值更高了”。

大河“纏綠”,是草原牽掛中原的心語。

如今,“塞外明珠”烏梁素海的山水林田湖草生態保護修復項目,入選國家自然資源部《社會資本參與國土空間生態修復案例(第一批)》名單。這是全國唯一入選的山水林田湖草綜合治理項目。早在2019年,巴彥淖爾市就提出實施全流域山水林田湖草綜合治理,由單純的“治湖泊”向系統的“治流域”轉變,經過兩年的綜合施策,烏梁素海開始“返老還童”,煥發了綠色青春。

母親河像母親一樣滋潤著草原、滋潤著人們的美好生活;內蒙古人也用實際行動保護母親河。2020年的9月20日,呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、烏海、陜西榆林沿黃城市第四次聯席會議在呼和浩特召開。會議發出《黃河流域生態保護和高質量發展倡議書》,攜手治理工農業生產向黃河排污問題,建設綠色產業帶。

內蒙古大草原占中國陸地面積的八分之一,不僅是“中華草原冠軍”,也是中華大地重要水源地和大江大河發源地、途徑地。黃河流經內蒙古830多公里,黃河的中上游分界線就在內蒙古首府呼和浩特的河口古鎮,“黃河幾字灣”是萬里黃河中最美麗的童話,沿線有烏海湖、河套水城、七星湖、南湖濕地公園、南海子濕地公園、哈素海、神泉、老牛灣等美麗的風景區。

內蒙古地跨黃河、遼河、額爾古納河、黑龍江、嫩江、海河等流域,擁有大小河流千余條,其中流域面積在1000平方公里以上的河流有107條;流域面積大于300平方公里的有258條;面積50平方公里以上的河流4087條、總長度14.5萬公里,是黑龍江省、遼寧省、吉林省、河北省、北京市等地的重要“水源地”、“上風上水”。大河流與大草原合奏著“草原交響樂”。“大河纏綠”不僅壯麗了草原,而且滋潤了中原。

“大山捧綠”捧出了“四季花季”,主要有金蓮花、黃花、山丹丹花、馬蘭花、桃花、杏花、杜鵑花、丁香花、郁金香、芍藥花、馬蘭花、格桑花、蕎麥花、野玫瑰花、油菜花、胡麻花等400多種各色鮮花。有山有花有河流,伴隨著英雄傳說值得天下賓客四季游。

內蒙古的山是有血性的,是英雄上馬的地方。橫亙在內蒙古大草原的山脈自西到東有:賀蘭山、陰山、大興安嶺。著名的景觀有:賀蘭山召廟旅游區、桌子山巖畫區、陰山巖畫風景區、九峰山風景區、大青山風景區、蠻漢山風景區、大興安嶺風景區,綠色景區、紅色景區像珍珠一樣串聯著大草原。“大山捧綠”依賴豐富的植物、培養了活躍的動物。內蒙古山區分布有各類野生高等植物2781種,主要有喬木、灌木、半灌木植物、草本植物等基本類群,草本植物分布面積最廣。內蒙古野生動物上千種,列入國家重點保護動物116種,一級保護動物26種,二級保護動物90種。山河“纏”綠,大山“捧”綠,捧出了中國西部和北方的無比壯麗。

十、水上“飄”綠

濕地藏綠,水上“飄”著綠,這也許是是大草原貢獻生物多樣性的特殊履歷。

大濕地里藏大綠,大綠就是大美麗。亞洲最大的濕地公園——額爾古納濕地就位于呼倫貝爾大草原。內蒙古大濕地里,1000多個大小湖泊星羅棋布。較大的湖泊有295個,面積在200平方公里以上的湖泊有達賚湖、達里諾爾和烏梁素海,著名的有呼倫湖,達里諾爾湖、岱海、黃旗海、察干諾爾湖、紅堿淖爾、居延海、哈素海等。內蒙古擁有湖泊、沼澤、人工濕地等19種類型的濕地,濕地資源水總面積超過9000萬畝,占全國國土面積5.08%,面積居全國第三位。大湖泊、大濕地,涵養著草原的膚色,更涵養了人們的美好生活。

內蒙古的“生態補水”增長量高于工業、農業和生活用水。2020年,內蒙古全年總用水量194.4億立方米,比上年增長1.9%。其中,生活用水下降0.4%,工業用水下降8.0%,農業用水增長0.3%,生態補水增長17.5%。萬元工業增加值用水量13.7立方米,下降8.7%。

大濕地使得內蒙古成為天鵝的故鄉,這片草原吸引上千種鳥類夏季、秋季棲息。濕地、湖泊是大草原的眼睛,注視著人們的生活,注視著牛媽駱駝羊,更注視著鴻雁的飛翔。綠色統攬之下,內蒙古連太陽光一年四季都是柔和的。綠色統攬之下,所有的產業都講究環保、低碳。

綠色是內蒙古最大的財富。內蒙古向市場提供更多優質綠色生態產品,做足綠色文章,大興綠色產業,創造綠色品牌,將綠色轉化為融入全國大市場和經濟大循環的核心競爭力,這才是內蒙古最核心的競爭力。內蒙古的自然保護區大部分實現了“山水環繞”、綠色維護。全區確定的自然保護區182個。其中,國家級自然保護區29個,自治區級自然保護區60個。自然保護區面積 1267.0萬公頃。國家級自然保護區面積426.2萬公頃。這就是綠色發展,水上“飄”綠的美麗選擇。

一個綠字改變一方水土、改變一個地方的歷史、改變人們的生活方式。

一個綠字代表了內蒙古、代表了大草原、代表了祖國北疆亮麗風景線;

內蒙古綠就是中華綠、就是中國綠。

撰稿/宋和平

攝影/圖圖

來源:https://ishare.ifeng.com/c/s/v0023Sy2HWsx0kgZ1UhnxpfyFixogXvJwpviN9UJpu-_5Ovw__

編輯:海洋