2023-05-12 11:59:14 作者:王洪波

環繞科巴村的紅砂山崖,因為特殊地質構造,環繞科巴村幾十公里都是這種赤裸的紅砂巖土的山崖,層層疊疊的,有金黃、赤紅、暗赭、灰綠,陽光之下,非常耀眼。

這是一個非常普通的山村。

它坐落在青海高原東部血紅山崖之間,是一個有著幾千年文明傳承,從遠古聚落時代逐漸沿襲下來的村莊。一條發源于古積石山脈南面的雪水河,當地人叫做科沿河,帶著只有在《山海經》中記載的各種神話形象,蜿蜒在山川之間,把羊群與農田,寺廟與經幡,還有飄飄揚揚的風馬串聯起來,沖出峽谷,流到黃河,這個山村叫做“科巴”。

因為古大陸板塊碰撞,使得在亞洲的喜馬拉雅山脈北側,先后造成幾道大陸板塊碰撞后形成的山脈,其中最后一道板塊碰撞形成大褶皺,就是綿延的祁連山脈。而同屬祁連山脈體系下的古積石山脈南側的科巴境內,其地質構造非常奇特,既有巖石丹霞、沙土丹霞地貌,也有典型的小褶皺斷裂層(這種地貌猶如一本厚重的圖書),還有不同奇妙峽谷、土石林峭壁、圓丘山組、天然加氣藥泉、溪流林地等等形態迥異的特殊地質構造,使得以科巴村落群為核心的方圓20公里范圍,形成多組合、多梯次的地質構造帶,讓人應接不暇。地質大學來此地考察的教授們贊嘆,這里鬼斧神工之地,奇妙迷幻之景,與這里蘊藏的古老文化相得益彰,是個未來值得開發的地質文化公園。

拉脊山脈

但因重山疊嶂,無論是爬到周邊哪個大山之上極目遠望,看到的還是一眼望不到邊的大山,幾千年來進出這一帶山地一直都非常困難。在這里生存的是漢代古羌人后裔,只是在唐朝以后才逐漸演化為“安多”地區的藏族部落,幾乎被大山阻斷了與外界的交往,很難受到外界干擾。因此在這一帶大山之中,保留諸多中華民族古老的文化傳承,比如每年初夏季節的“雩祭”和入冬時節的“臘祭”,這種祭祀神舞儀式在中原失傳兩千多年了。在山中保留的各種古老民謠、瑪尼調,以及各種風俗,都是極其珍貴的文化密碼,彌足珍貴。

積石山脈南側有很多縱深峽谷中五顏六色的經幡

在積石山脈東段南側的大山之中,有一組小山村,它們有一個共同名字,叫做“科巴”。

科沿河在科巴村一帶形成一道狹長川地

當然也正是因為高度閉塞,導致這一帶長期處在極度貧困狀態,山川下少量土地,只能提供基本口糧,四周幾乎赤裸的丹霞山體,難以支撐放牧。更重要的是在村子中,曾經很多人都難以走出大山,被貧困所包圍著,守著大山和寺廟,完全不知道外面的世界是個什么樣子,過著簡單且單調生活。而這里的孩子,也因只有一所簡陋小學,難有完整的教育,在他們心目中,或許生活就應該是這么一代接著一代重復下去。

直到11年前的一天,有來自內地的老師冒著大雪進山來,在這個村子小學擔當了支教老師,才揭開這里神秘的面紗,了解到這里豐厚的文化資源和各種神奇。歷時11年的時間,漫長的努力,逐漸參與到這個山村的改變,也挖掘了這里孩子對外面世界的渴望,帶著他們開始這里艱辛的“熱夢”,并用鏡頭和攝像機,記錄這里所發生的一切,才有了后來一連串的故事,有了不懈追求與愛心,有被人們稱頌的夢想成真。

山口上五顏六色的經幡

科巴村的丹霞地貌

拉脊山脈,在古籍《山海經》上被稱為積石山脈,歷來就有大量中國先民神話中眾多神靈和圖騰存在,是祁連山體系南側一條重要的山脈。

在積石山脈南側有很多縱深峽谷和山嶺,自5000年前就有先民在這一帶繁衍生息,沿著橫亙千里的山脈,出土過數量在世界上居首位的彩陶,證明了那個時代這里的輝煌。

在積石山脈東段南側的大山之中,有這么一組小山村隱匿在千年晨煙里,依托著一條小小雪水河依次展開,它們有一個共同名字,叫做“科巴”。

科沿河,是源自積石山脈雪山深處的一條小河,它沿途接納無數山泉和融化的雪水,穿過幽深空寂的峽谷,在科巴村一帶形成一道狹長川地,也哺育了這里的山民。

科巴村周邊的土石巖柱石林

因為特殊地質構造,環繞科巴村幾十公里都是這種赤裸的紅砂巖土的山崖,層層疊疊的,有金黃、赤紅、暗赭、灰綠,陽光之下,非常耀眼。

山中的交通都是在赤裸山崖上開鑿出來的小路,穿過一道又一道的山口,而在每座山口上最為醒目的,是被不竭山風吹得呼啦啦響的五顏六色的經幡。

雖然這些紅砂巖土是含有赤鐵成分,導致這些山崖上很難有茅草和樹木生長,但當地人還是有放羊的習慣,這些羊兒倒是神仙般能在極其惡劣環境下生長。

特殊的地質構造,讓在科巴村四周形成一部地貌教科書,可以看到很多獨特的地質現象存在。比如這種小褶皺斷裂層,就是大地擠壓造成的沖擊形成片層地貌。

科巴村周邊的峽谷

科巴村人放養的山羊

大地擠壓造成的沖擊形成的小褶皺斷裂層地質構造

這是典型的砂土型丹霞地貌,萬千年砂土沉積、板結,再加上干旱地區少雨的流蝕,導致山巒有著極其神秘的圖案,如果將來有機會坐升空氣球觀賞,那會是一幅絕美的大地畫卷。

在科巴村周邊有著不同的峽谷,崖壁上是禿鷲棲息的巖角,偶爾只有放羊人從這里走過,鞭聲和民謠吟唱,在這里有著金屬般的回響。

在科巴村周邊的地質奇觀之一,在紅砂巖的風化和水蝕下形成一道百多米的土石巖柱石林,每當清早陽光下泛出熠熠的紅光,猶如天堂般的明亮。

科巴村很好地保留著幾千年以來的文明習俗,同時也是藏傳佛教中最古老的一個分支:寧瑪教派。這是科巴寺,一座為當地人提供信仰,安放寄托的寺廟。

沿著科沿河蜿蜒十多里的山邊,可見科巴村山民為自己建造的信仰建筑:本康、瑪尼、隆達、經幡、煨桑爐、大經塔,讓這里的山川變得格外肅穆和安詳。

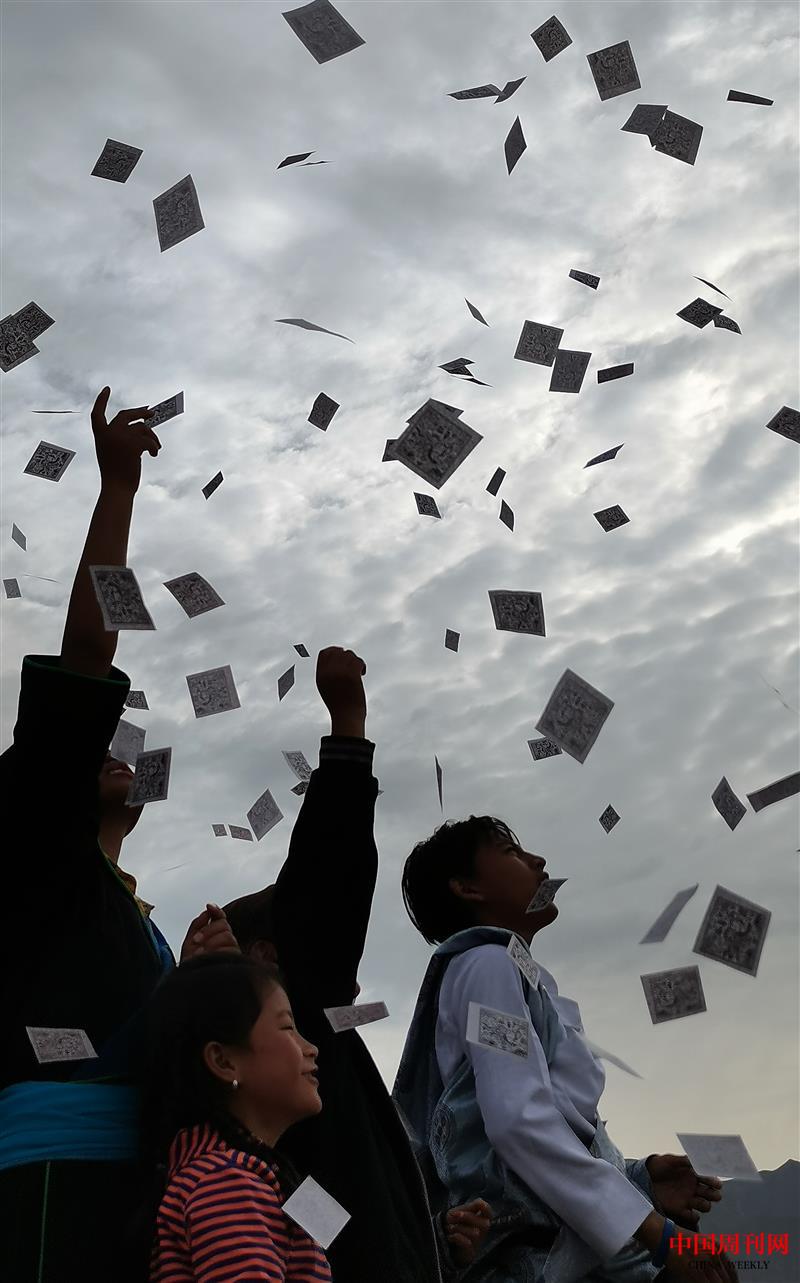

當地人會請來印有經幡的彩色旗,又被稱為風馬旗,用繩索串聯起來形成一條經幡,每個人都可以在不同節日中,或祈求中掛在大經塔、隆達柱子上,久而久之,就形成如此壯觀。

科巴村周邊的峽谷

科巴村人放養的山羊

大地擠壓造成的沖擊形成的小褶皺斷裂層地質構造

古老的山村,都會在沒有受到外界干擾下保留千年來的生活和文化傳承。在科巴村依然保留有傳承幾千年的祭祀神舞,會在每年陰歷五月初九和十一月初九上演。

這是由13個強巴神組成的一種大型舞蹈,每次都會上妝面具和服裝,在當地樂隊伴奏下依次從寺廟里走出,形成一個圈圈。這種儀式曾在春秋時期前后流行于中原各個諸侯國。

這個叫做“強巴神舞”的祭祀演出,歷時一個多小時,還分不同的場次,每場儺舞都有不同表達訴求,這可以說是我們國家戲劇的雛形,具有活化石般極其寶貴的價值。

每年的陰歷六月初一,是當地“望果節”。此時全村各家都要出人到寺廟取出經書,用彩綢包好,一路高亢“六字真言”瑪尼調(一種古老傳唱),轉山轉水轉村莊。

13個強巴神組成的一種大型舞蹈

“強巴神舞”的祭祀演出

科巴村傳承千年的祭祀神舞

望果節活動

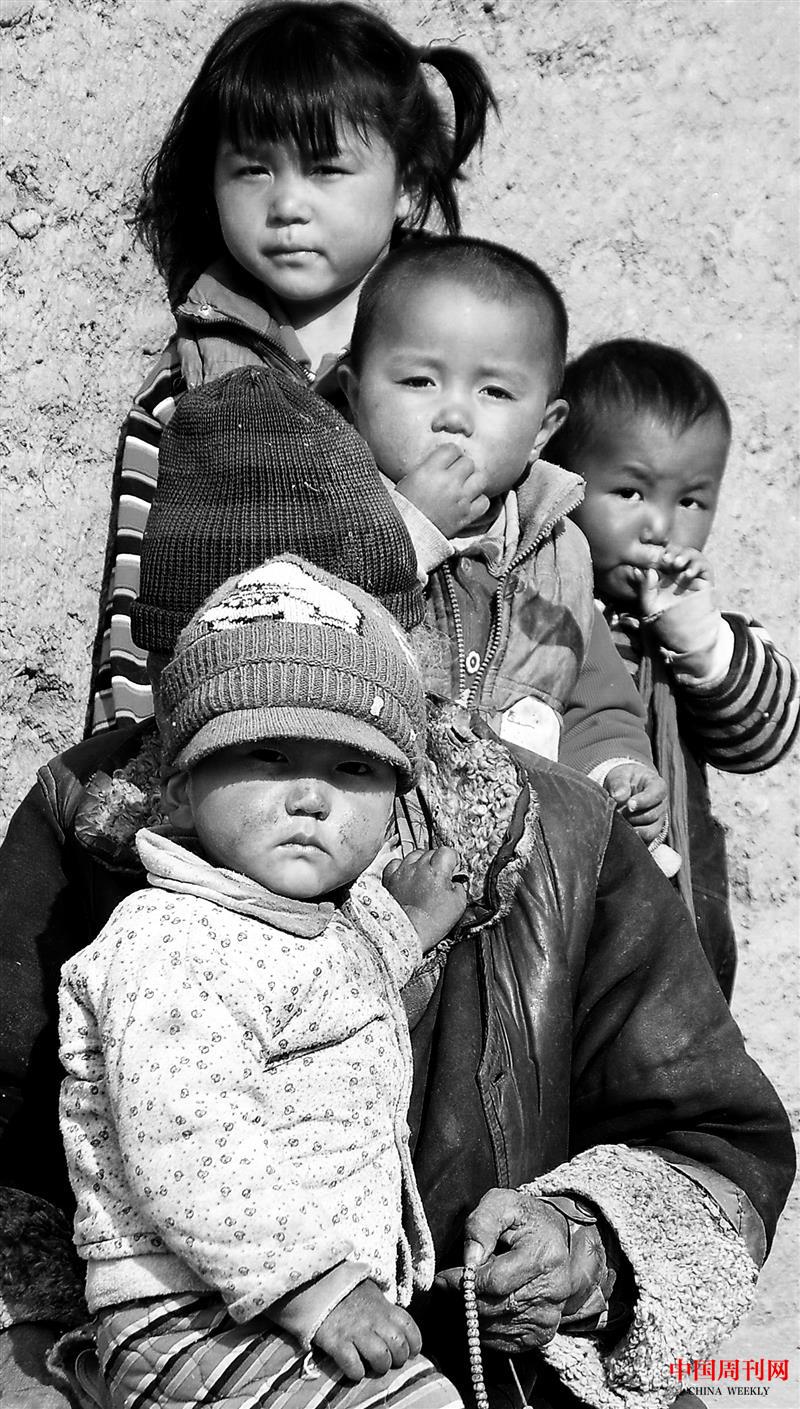

山中的人就是這么安靜面對清貧和艱苦,一代接著一代繁衍和生存,把生命價值與大自然完全融合在一起,只有在安寧時會唱起那首悠久古老的山歌。

這些老人都非常安閑,因為他們的子孫都在村子繁衍,就跟放牧的羊群、田里的莊稼,還有不竭的山風和蒼鷹翅膀一樣,在時間上永久這么重復延續。

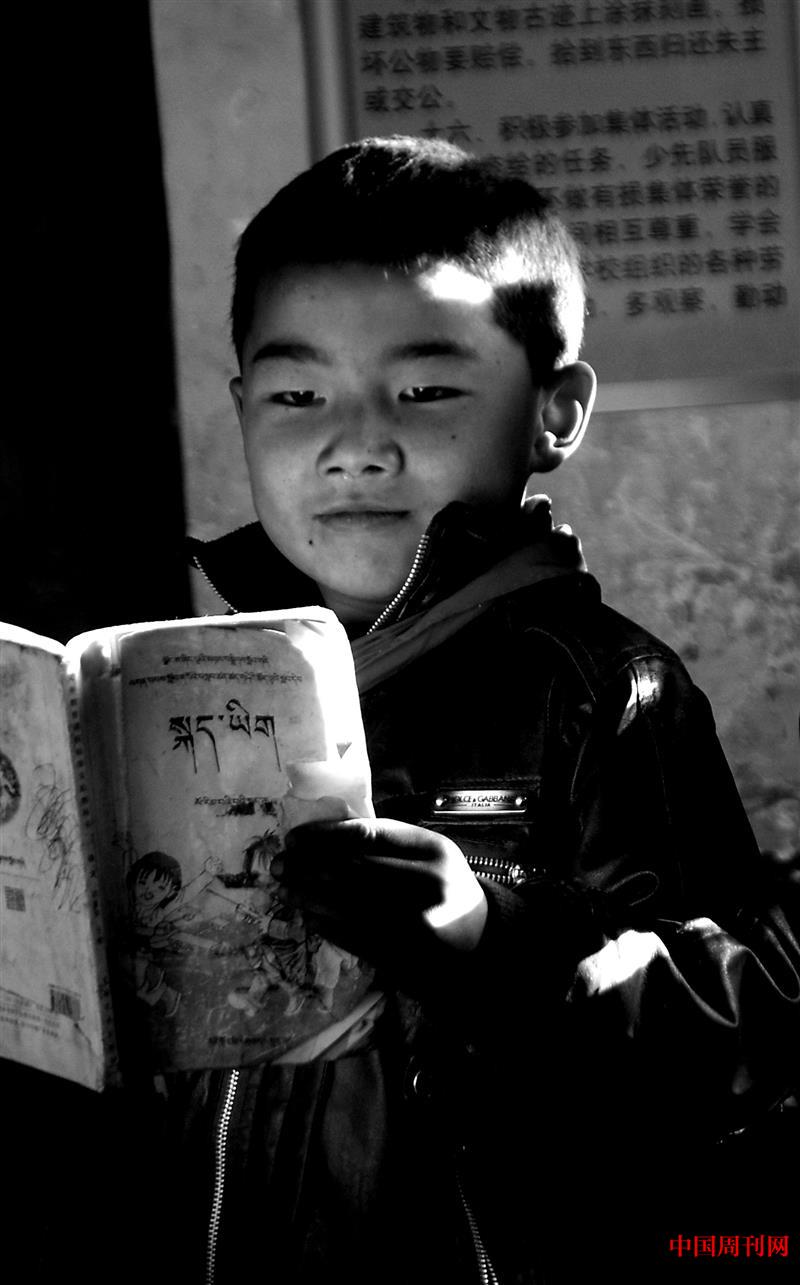

孩子是科巴新生的希望,盡管這個大山一直被封閉著,交通非常艱難,但畢竟他們通過各種信息能知道,蒼山那邊,或許有個不一樣的世界。

雖然這個時候的孩子,每天都要幫著家里放羊、趕牛,還有各種農活,小學似乎是在這些忙碌之余的一種臨時性調劑,但他們也會想盡一切辦法,努力想多知道外面的世界。

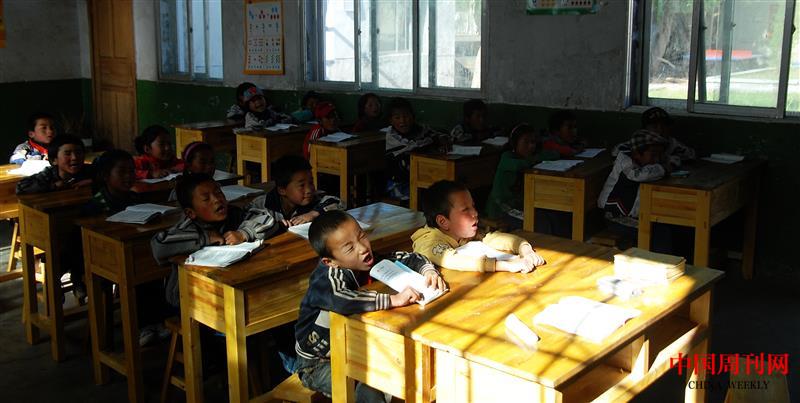

在科沿河流經科巴各個村落的中間部分,十年前有一座很小的小學,容納這五個村子中的全部孩子,從學前班一直到小學六年級,課桌椅都還是由支教老師帶進山的。

山中的老人

盡管有了一所“科巴完小”,但在十多年前,這里還是有很多孩子散落在村中,跟隨老人,過著無憂無慮,與天地同在的生活。

科巴山中的孩子

支教老師的到來,給這個小小山村帶來變化,雖然山中孩子還一時難以聽懂老師講述山外世界的知識,但在黑暗的教室里,每一雙小眼睛中都閃爍對外面世界的渴望。

對于封閉與貧困到極致的山村來說,要想改變這里山民現狀,只能堅持持續不斷地在山中小學對這些孩子的初等教育,讓他們盡可能多地掌握一些基礎知識。

科巴山中的孩子

閃光與未來,就是這么一點一點地被輸入這些曾是放羊的、種田的、干活的山娃的腦海里,讓他們有了目標,也知道什么是知識,這才有了“熱夢”的開始。

“熱夢”在藏語里是理想的諧音,于是這些孩子不僅跟著長輩們在山上拋撒風馬,而且有了可以走出大山的能力,也真的開始走出那個被群山包裹著的貧困山崖。

“熱夢”的開始

王洪波,金融學者。2012年春天,受人之邀只身前往青海高原的深山之中,在一個叫做科巴的山村里義務教小學,所面對的是祖祖輩輩封閉在紅山崖中的藏族孩子。為了能讓這些孩子接受知識,并改變自己的命運,王老師在大山中一邊教孩子們文化課,一邊根據大山中的藝術編創各種劇作,教給這些山娃們,帶著他們逐漸走出大山,在不同的大舞臺上演出。歷盡11年的艱辛,先后創作《熱夢科巴》、《騎風馬的旦措》、《神鼓》、《天歌卓瑪》等10個不同的舞臺劇,也用藝術改變了這些放羊娃的人生,把40多個孩子送進不同的大學。

編輯:海洋