2024-08-28 15:40:19 作者:卞文志

河南舞陽賈湖遺址博物館

賈湖遺址位于河南省舞陽縣北舞渡鎮賈湖村。賈湖村三面環水,環境優美。村東頭文化廣場的東側,河南省文物考古研究院工作人員正在進行第十次發掘,探方壁上被考古工作者畫出的地層,像一頁頁古書,記錄著賈湖遺址的前世今生。

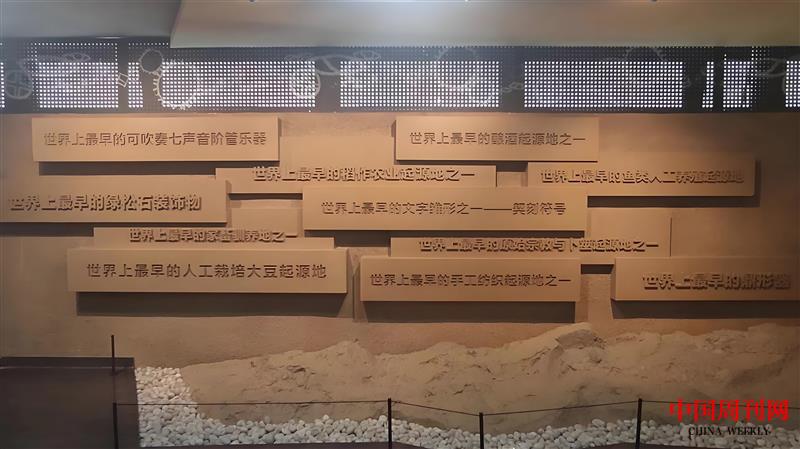

40多年前,考古人員在這里發現了世界上最早的酒、世界上最早的鼎形器等11項“世界之最”。如今的賈湖,正在建設國家考古遺址公園,隨著賈湖遺址博物館的開放,這個小小的村子迅速成為網紅打卡地,吸引著全國各地游客紛至沓來。

文明起源看賈湖

賈湖遺址距今約7500年至9000年,是規模較大、保存完整、文化積淀豐厚的新石器時代前期重要的代表性遺址。從1983年開始,賈湖遺址歷經9次發掘,出土文物6000多件。是世界上最早的稻作農業起源地之一、世界上最早的魚類人工養殖起源地、世界上最早的人工栽培大豆起源地等。賈湖遺址的發現,為研究我國新石器時代早期的農業發展、聚落形態和社會結構提供了寶貴資料。遺址中出土的大量文物,包括陶器、石器、骨器以及世界上最早的稻谷遺存,不僅展示了古人的生活用品,還真實反映了史前人類對文化生活的追求。

2001年6月,國務院將其確定為第五批全國重點文物保護單位,被確定為20世紀全國100項重大考古發現之一。

“鶴鳴于九皋,聲聞于天。”賈湖國家考古遺址公園內,隨處可見潔白的仙鶴雕塑。8000多年前,淮水之畔的賈湖先民在自己創造的世界里恣意地生活,他們用仙鶴的尺骨制作出精美的骨笛,在莽原曠野中,吹響了文明最初的樂歌。8000多年后,骨笛在賈湖遺址“橫空出世”,震驚世界。

賈湖遺址刻符龜甲海報

“賈湖遺址迄今共出土骨笛40多支,大多為七孔。其中部分骨笛可吹奏出完備的七聲音階,而在此之前,人們普遍認為中國先秦時期才有五聲音階。”賈湖遺址博物館館長武艷芳說,賈湖骨笛的發現,有力推翻了中國“笛子西來說”和“七聲音階外來說”。

賈湖人是優秀的農夫。他們將野生稻馴化成栽培稻,賈湖遺址發現了世界上最早的栽培粳稻種子和整地、收割、脫粒等系列農具;在種植水稻的同時,他們還學會了馴養家豬、養殖魚類……動物考古學家呂鵬認為,六畜豬為首,家豬的馴化和飼養是一項了不起的發明創造,以舞陽賈湖遺址為代表的華北地區的史前先民成功馴化野豬之后,豬的食用價值和有關豬的文化內涵便逐步深入人類的生產生活當中。

賈湖先人的發明創造還不止于此。他們使賈湖成為世界上最早的人工栽培大豆起源地,發明使用著世界上最早的文字雛形之一——契刻符號,佩戴著世界上最早的奢侈品之一——綠松石裝飾物。

中國考古學會理事長、中國社會科學院考古研究所所長陳星燦站在中華文明起源的角度評價賈湖遺址為“中國史前文化的第一座高峰,中華文明的星火從這里點燃”。

“五千年文明看良渚,八千年起源看賈湖。”在著名考古學家王巍看來,應著力將賈湖遺址打造成為國際知名的考古發掘研究窗口與中華文明保護展示高地。

讓賈湖文物會“說話”

2023年5月18日,是值得銘記的日子。這一天,賈湖遺址博物館試開館運營。截至目前,該博物館已吸引海內外20萬人次游客前來打卡,成了展示中華禮樂文明之源的新窗口。

“從空中俯瞰賈湖遺址博物館,一座座別致的圓形建筑錯落有致并以廊道相連,形似一朵迸濺的水花,在麥田間舒展,寓意文明的發源和擴散。”賈湖遺址博物館講解員介紹,博物館建筑形象表達了史前聚落遺址的形制特點,各個單體“分散”卻又“聚合”,與史前聚落環境相和諧,獨具質樸的田園氣質。

日出時分,賈湖人在這片水草豐美之地耕耘、撒下稻種,期待著金色的回饋;白天,他們迅猛地投擲出一支骨矛,麋鹿重重倒下;晚上,燃起篝火,喝著美酒,載歌載舞……走進博物館序廳,迎面而來的場景化復原和數字化展示,再現了賈湖先民狩獵采集的生活。

武艷芳介紹,整個陳列展區采取“1+4”模式,精心設置“禮樂之源——賈湖文化主題陳列”和“賈湖探秘”“骨笛”“龜甲與符號”“墓葬與葬禮”4個專題展,全方位展現賈湖文化的獨特魅力。

展廳內,骨笛、龜甲、綠松石飾物、歷經千年炭化的稻作標本、孔徑僅有0.7毫米的精致骨針……一件件文物,默默訴說著過往的輝煌創造。

大約9000年前,賈湖先民就學會了釀酒,他們會用什么材料來釀酒呢?在“奇妙釀酒坊”互動體驗區,觀眾根據提示一步步學習古人的釀酒技藝。緊鄰的“糧食加工臺”“龜甲傳書”“賈湖人的家”等數字化創意互動體驗區,也吸引著眾多觀眾嘗試。

賈湖遺址博物館處處展現出的“智慧化”,無疑是點睛之筆。武艷芳說,借助VR、AR等技術,利用光電沙盤影像設備、三維動畫、演播裝置等手段,力求實現文物的可視化顯現、互動化傳播、沉浸式體驗,讓文物會“說話”,全方位講好賈湖的故事。

骨笛:中國音樂史的起點

賈湖遺址發現了40多支骨笛,系用丹頂鶴尺骨制作而成,大多7孔,個別為2、5、6、8孔,具備五聲、六聲甚至完備的七聲音階結構,打破了先秦只有五聲音階的結論,是世界上同時期遺存中最為豐富、音樂性能最好的五聲至七聲音階樂器。

一支約20厘米長的七孔骨笛,收束了9000年時光,于賈湖之畔,奏響一段跨越千年歲月的華夏禮樂之曲。賈湖骨笛,推翻了中國七聲音階的“西來說”,也將中國音樂文明起源的時間提前到新石器時代前期。

而賈湖,也因為骨笛而名震天下。“在中國的新石器時代前期,有一個擅長音樂的巨人部落,這就是舞陽縣賈湖遺址。”中國科學技術大學科技史與科技考古系博士生導師、賈湖遺址發掘者張居中說道。

賈湖骨笛遠近聞名,可作為賈湖遺址的發掘者,張居中認為,賈湖人的卓越貢獻,不僅僅停留在音樂層面。經過考古團隊多年的研究發現,賈湖遺址在中國甚至世界歷史上留下了濃墨重彩的一筆。

“這里的原始栽培稻實物,是我國最早的人工栽培稻之一,當時的賈湖人已經擁有了成套的農具。”同時,賈湖遺址陶器碎片上還發現了酒石酸,經分析為稻米、山楂、蜜蜂等發酵而成的米酒的殘留物,是目前所知世界上最早的含酒精飲料之一。

“賈湖遺址中還有東亞最早的家畜,表明賈湖人已馴養了狗和豬。”張居中說,通過多種手段研究表明,賈湖豬是中國最早的家豬,在墓葬中發現有隨葬豬下頜骨的現象,但沒有發現豬的整個骨架。“狗在當時,可能人類將其當作朋友。因為在遺址里面零星的狗的骨頭很少,基本上整個個體單獨埋在房子和墓葬的邊上,活著給人看家護院,死后繼續給墓主看家護院。”而在飼養豬狗之外,還發現了賈湖人對魚進行了集中管理和集中捕殺的現象,漁網與集中捕撈印證水產業的初期形態。

此外,賈湖遺址還出現了最早的陶鼎及冥器鼎罐壺組合,更有太陽崇拜的物證,世界最早的人類利用綠松石飾品的證據……可見早在9000多年前,賈湖先民建造房屋、耕種水稻、馴化家畜、制作陶器、吹奏骨笛,在這片土地上這般生活著。

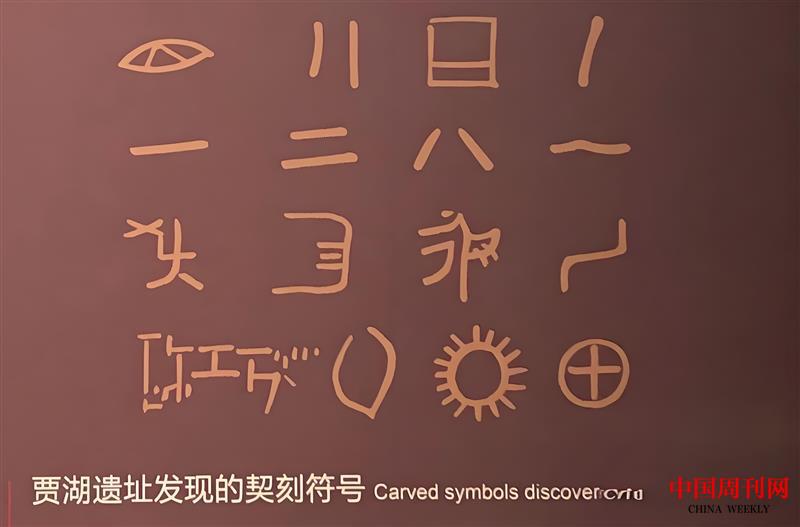

契刻符號:漢字的雛形

學術界公認,甲骨文是中國現存最古老的一種成熟文字。但在它之前,漢字經歷了一段相當長的發展過程。賈湖遺址刻符龜甲,從龜甲的形態、伴出器物和時代等因素來看,該刻符龜甲應是兼具盛裝器、響器和占卜等功能的原始宗教用品。

賈湖遺址中有成組龜甲,內裝石子,從龜甲的8、6等偶數組合和內裝石子看,賈湖人可能已有正整數概念,并認識了正整數的奇偶規律,表明當時可能存在用龜甲內石子占卜的現象。

關于龜甲上的人類眼睛形狀的符號,不同學者有諸多猜測。我們至今不知道,八千多年前的祖輩,懷著何種心情,在龜甲上刻上了這樣神秘的符號。

首次發現賈湖刻符是在1987年的5月,在那一年的發掘中,他們從出土的龜甲、石器、陶器上發現了共17例契刻符號,其中龜甲刻符9例、骨器刻符3例、石器刻符2例、陶器刻符3例,有些形體與殷墟甲骨文相似。經測定,這些刻符距今約8000年,早于古埃及紙草文字與兩河流域的楔形文字,是迄今為止人類所知最早的文字雛形之一。

這17例刻符幾乎包含了點、橫、豎、撇、捺、勾等所有漢字筆畫構成,筆畫順序也是從左到右、從上到下、從內到外,與現在的漢字結構基本一致。因而有學者認為這些符號是一種原始文字,很可能是漢字的發端。

有專家指出,賈湖契刻符號與漢字的基本結構、組合方式、書寫特征都基本一致,表明其很可能已具有原始文字性質。

就在賈湖刻符問世之后,不少古文字學家也嘗試進行釋讀,有學者認為“這些符號應該是一種早期文字”,也有學者表示其是“具有原始文字性質的刻畫符號”。在張居中看來,由于這些符號過于抽象,目前還不便對之進行臆猜,但它們都具有一定的形,應該記錄了當時的主人一定的寓意。“其中的‘義’,是要用語言來解讀的,所以也應該有對應的語言。這樣看來,這些刻符就具備了文字的形、音、義的基本條件。盡管它大多只是單字,但已具備了文字的基本功能。所以,稱其為原始文字,或者說具有文字性質的符號,是可以成立的。”

對于賈湖符號是不是文字,學界仍是眾說紛紜。而漢字的起源之謎,至今仍未有定論。這些賈湖刻符到底代表了什么?未來等待人們的探索。

雖然關于賈湖刻符的謎語,至今仍是無數考古學者渴望解開的真相。據有關專家介紹,賈湖刻符所產生的后續影響及意義,已經在后續的考古發掘中得到了答案。從考古學文化角度觀察,淮河中下游的雙墩文化、龍虬莊文化、大汶口文化和侯家寨文化,東漢水流域的下王崗文化,都繼承了賈湖文化的若干文化元素。賈湖文化的后繼文化之一——七千多年前的雙墩文化,發現六百多種刻符,豐富多樣,具有表意、戳記、記數三大功能,與賈湖符號不少相同或相似,顯系同一符號系統的繼承和發展。

紡織:手工紡織的起源地之一

傳說嫘祖首創種桑養蠶之法、抽絲編絹之術,開啟了中華民族利用蠶絲制作絲綢的歷史。而在賈湖遺址中,8000年前的賈湖居民也已經開始使用蠶絲纖維制作絲綢。

賈湖遺址內出土了紡輪、骨板、骨錐、骨針等一大批反映紡織技術的文物,許多陶器上也發現有繩紋、網紋和席紋等樣式。有的骨針、骨錐通體磨光并有刮磨痕,說明經過了長時間使用。紡輪和纏線骨板的出現以及骨針的精細化標志著賈湖時代紡織技術的出現。

在賈湖兩處墓葬中,考古人員還檢測到了蠶絲蛋白的腐蝕殘留物。綜合分析表明,賈湖先民可能已經能夠利用天然纖維織造紡織品并有意識地使用蠶絲纖維制作絲綢。這一成果將中國絲綢的考古學證據提前了4000年,證實了中國是首個發現蠶絲和利用蠶絲的國家,對于絲綢發展史的研究起到了關鍵作用。

綠松石:造型工藝的先驅

綠松石是起源于黃河流域的珍貴寶石,新石器時代中原大地的賈湖先民是制作使用綠松石的先驅。他們能夠用幾毫米的原料以開孔等方式將其串珠或裝飾衣物,使原本體積不大的原料得到了較好地利用。賈湖遺址出土的綠松石都經過了細磨和拋光處理,造型精美,表面潤澤光滑,有些器物的透光性相當好,多置于耳部、頸部。這種隨形制作的綠松石裝飾工藝在當時的社會屬于較為領先的水平,表現了賈湖原住民發現、改造材料的審美創造思維。

賈湖遺址的制石工藝很發達,石環、綠松石飾等制作精致。賈湖遺址出土了為數不少的綠松石,綠松石以圓形、三角形穿孔飾為主,基本作為個人裝飾品,裝飾頭、耳、頸等部位,其產地研究表明,當時可能已有遠程貿易的存在。

賈湖遺址的重大發現,是中華文化源頭的劃時代發現,但也有許多未解之謎。比如,賈湖先民究竟從何處來、又到何處去繼續發展;賈湖先民的身材高大,其體質特征和人種基因和早期華夏族群關系、與現代中國人的基因傳承關系究竟如何;賈湖二期發掘已經出現有父系氏族的特征和族外通婚的跡象,但晚其一兩千年的仰韶文化西安半坡遺址、臨潼姜寨遺址等卻依然還是母系氏族特征;賈湖發現了大量人工栽培跡象的稻米和成組的稻作農業工具,是否有稻田存在,等等,都需要進行持續發掘研究。有關專家指出,進一步回答好賈湖遺址在中華文明起源、形成、發展過程中的貢獻,強化賈湖遺址在中華文明探源研究體系成果的傳播推廣,成為我國考古界面臨的重大文化使命。

村遺一體 美美與共

今年3月,賈湖遺址入選全國考古遺址保護展示“十佳”案例。消息傳來,館長武艷芳振奮不已。

她說,賈湖國家考古遺址公園最大特色就是“村遺一體”,村莊是考古遺址公園的有機組成部分,讓村民共享文化遺產保護傳承成果。具體做法就是在規劃建設中注重聽取、吸收村民意見,在尊重村民權益基礎上,保護村莊原貌,杜絕大拆大建,不搞大規模搬遷,幫助賈湖村融入賈湖遺址保護開發的總體規劃中去。

“又見賈湖人”,是賈湖國家考古遺址公園規劃建設中的重要一環。圍繞賈湖文化中的多個要素,結合賈湖鄉村肌理,融合鄉村資源,打造一個可以體驗、可以互動、可以傳播的空間,設置狩獵捕撈、稻作體驗、采集漁獵等體驗區,讓游客充分體驗當時的遠古文明,讓人們看到賈湖、感受賈湖、愛上賈湖。

“我們希望把村莊與農家打造成為賈湖博物館延伸的體驗區,將賈湖文化融入村民家中,讓農戶人家變成微型博物館,讓村民成為賈湖文化的宣講員。”在武艷芳看來,這不僅可以實現賈湖遺址保護、鄉村產業振興、農民增收的多方共贏,還能吸引更多年輕人返鄉就業創業,守住鄉村的根和遺址的魂。

目前,賈湖國家考古遺址公園二期正在建設中。其中,“賈湖MINI生活區”將引水成島,復原部分賈湖生活場景,同時,通過原始服飾制作、鉆木取火、野外捕獵等項目打造兒童活動區與研學體驗區。

曾經的賈湖,是一處遺址;今天的賈湖,是中華文明溯源的重要坐標。我們有理由相信,明天的賈湖,或將成為世界文明交流互鑒的平臺。

編輯:楊文博