2024-08-06 14:36:22 作者:沈海濱

頭戴烏氈帽的船工在烏篷船上等待載客

紹興三寶烏氈帽

紹興三寶烏干菜

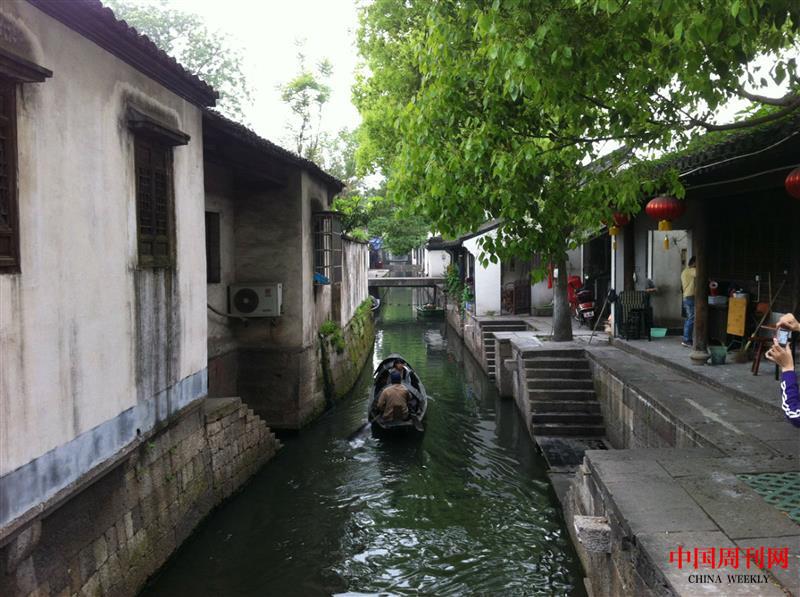

走進紹興,整座城市河道星羅棋布,碧波蕩漾。一座座蘚苔點綴的古老石拱橋連接道路,似乎在訴說著昔日的歷史。

紹興的大街上,酒作坊不少,你還沒靠近它,就會聞到甘醇的酒香,此刻才真正讓人體會到“酒香不怕巷子深”的道理。如果走進咸亨酒店,喝著黃酒,吃上茴香豆,那是一件非常愜意的事情,但埋單的時候一定要注意千萬不要學孔乙己的付錢動作,否則會讓人笑話。

紹興是以皇帝年號命名的城市。紹興古稱越,秦之后稱為會稽(郡),唐以后又稱為越州,南宋趙構皇帝被金人所逼,于公元1131年逃至紹興(那時是越州)。他心情很好,覺得江山會被收復,所以有了一句“紹祚中興”,因此,越州也就成了紹興。

眾所周知,中國著名文學家魯迅就是浙江紹興人,其實自古以來這里各領風騷數百年的人物也有不少。如東漢無神論者王充,一部《論衡》成為不朽之作;南宋大才子陸游,《劍南詩稿》而流芳百世;民國年間學貫中西的蔡元培——“學界泰斗,人世楷模”;此外還有地理學家竺可楨,數學家陳建功,歷史學家范文瀾,經濟學家馬寅初,物理學家錢三強等杰出人才。

紹興除了名人輩出和聞名世界的江南美景外,最有意思的就是紹興的“三烏”,即:烏干菜、烏氈帽、烏篷船,“紹興三烏”又稱“三烏文化”。

烏干菜

紹興第一“烏”,是烏干菜。烏干菜是霉干菜的別稱,是家鄉一種價廉物美的傳統名菜,紹興名特產。

霉干菜有芥菜干、白菜干之別,多系居家自制,使菜葉晾干、堆黃,然后加鹽腌制,最后曬干裝壇。油光黃黑,香味撲鼻,解暑熱,潔臟腑,消積食,治咳嗽,生津開胃,故紹興居民每至炎夏必以干菜燒湯,其受用無窮也,至于“霉干菜切肉”更為紹興特色菜肴,已入《中國菜譜》。

早在《越中便覽》中就有記述:“霉干菜有芥菜干、油菜干、白菜干之別。芥菜味鮮,油菜性平,白菜質嫩,用以烹鴨、燒肉別有風味,紹興居民十有九自制。”可見,那時紹興霉干菜的制作已極為普遍了。

清時,霉干菜曾作為紹興的“八大貢品”之棧,制作極為講究,選料要精良,在清明節前,將芥菜的菜心曬干,用金銀絲一小束一小束地扎起來,裝在小壇中鹽漬,待鹵汁回落,成熟后取出,晾曬、蒸熟,菜呈紅黑色后,在太陽下曬,這樣反復蒸曬多次,直至色澤紅亮,香氣撲鼻,最后裝入外面飾有人物山水的菜壇中密封。

據曾在清代制作過貢菜的老人回憶,這樣精制的貢菜由紹興知府和山陰縣監制,每年不過千把斤,菜壇上加蓋黃封,專人運往京城。據傳,乾隆皇帝六下江南,來紹興時都要品嘗用貢菜做的菜肴和菜湯。如今,紹興農民幾乎家家自制,戶戶常備,通年不斷。

農民將收獲后的鮮菜整理清洗晾曬1天,放在陰涼通風處堆放4~5天,菜堆高不超過50厘米,每天上下翻菜一次,防止菜堆發熱變質,堆成黃綠色后,按每百公斤鮮菜3公斤鹽腌制,逐層排菜撒鹽,每排一次菜踩踏一次,至出菜汁為度。若菜汁不多,可在第二天復踏一次直至出汁。菜鹵出泡,黃熟轉鮮后起缸曬菜。經腌制后未曬干的鮮咸菜色澤黃亮、味醇香、質鮮嫩。

(組圖)紹興風光

烏氈帽

紹興第二“烏”,是烏氈帽。烏氈帽是浙江紹興的漢族傳統手工藝品。內外烏黑,圓頂,卷邊,前段呈現畚斗形,冬經風雨夏遮陽,除酷暑炎日,四季可用。其制作精細,牢固耐磨,厚實硬邦,濕之即干,經濟實惠,為農民及各種工匠所樂于購用。烏氈帽以厚薄均勻、手感松軟、質地堅挺為上品。

烏氈帽是紹興獨特的民間常用帽。明張岱《夜航船》載:“秦漢始效羌人制為氈帽。”明會稽人曾石卿亦有“鵝黃蠶繭燕氈帽”之句。清光緒二十五年(1899),潘尚升從紹興袍瀆搬入城區西營,開設潘萬盛氈帽店,年產氈帽約2000頂。1940年,氈帽益盛。戴烏氈帽是紹興當地漢族勞動人民的一個鮮明標志。

今生產烏氈帽的主要原料是羊毛,先經挑選,加工彈松,脫脂肪油膩后,再梳理層疊,壓制成形。其特點不易浸水,不易沾上污泥,戴在頭上能遮風、擋雨,翻邊處還用作夾煙、放錢。

舊時紹興的制帽業,主要是制烏氈帽的“氈帽作坊”,而每家“氈帽作坊”都掛有一幅張牙舞爪的老虎畫像,奉之為“祖師爺”。烏氈帽的商標也用老虎圖案。為什么氈帽作坊稱老虎為祖師爺呢?傳說有一位獵人進山狩獵,追捕一只老虎至山洞,并把老虎打死。獵人發現虎穴里有一塊“毛氈”(原來,老虎把平時拖吃豬、羊和其他野獸后剩下的毛壓墊的窩里,久而久之,磨壓成像餅一樣的氈子),把它帶回家洗干凈,加工成盔甲模樣,待干燥后往頭上一戴,頓時感到暖和舒適,甚是喜愛。消息傳開,大家紛紛仿制,便有了紹興烏氈帽。

烏氈帽之所以有這么大的影響,這與魯迅先生的作品是分不開的。魯迅在不少作品中多次描述頭戴烏氈帽的農民形象。他在《故鄉》中描寫閏土的形象時寫道:“紫色的圓臉,頭戴一頂小氈帽……”他在《阿Q正傳》中又寫道:“阿Q沒有現錢,便用一頂烏氈帽做抵押……”從魯迅先生的作品中可以看出,戴烏氈帽在紹興老百姓中非常流行,是一種非常普通的服飾。從十幾歲的“閏土”,到滿臉皺紋的年長者,可見烏氈帽在舊時紹興之普遍。

不過,隨著時代的發展,佩戴烏氈帽的人已經越來越少了。烏氈帽作為紹興最具特色的“三烏文化”之一,是紹興發展的見證,也是紹興人心中不可磨滅的印記。

烏篷船

紹興第三“烏”,是烏篷船。紹興烏篷船,船體細長如柳葉,頭尾尖尖,二頭微微翹起,玲瓏俊秀,質樸古拙。船上蓋著三至七扇不等半圓形的船篷,用竹編成,有的中間還夾著箬竹。船篷上按習俗涂上調煤黑的桐油,用以加固和防漏,烏黑油亮,船由此而得名。船篷前后有幾扇是固定的,但中間的篷則可以隨意前后挪動。除了雨天和晚上,中間的篷經常移開疊在或前或后的定篷上,讓船肚敞著迎客,既方便游客下船上岸,又可讓游客坐著觀光賞景。

紹興烏篷船,現在已成為江南水鄉主要用于旅游業的一種交通工具。船身窄,船篷低,一般可容三到四人。船底鋪以木板,使之平整舒服。板上鋪席,可坐可臥,輕巧便捷,嫻靜幽雅,安穩適逸,韻味無窮。坐在這里有優哉游哉的感覺,呼吸好像會變得緩慢,時光覺得在倒流,心情逐漸趨向平和寧靜。游客詩意盎然地晃晃悠悠別有一番滋味,這情景是多少人為之向往,為之追尋的樂事。

魯迅故居

紹興烏篷船

劃烏篷船的人,坐在船的后艄,船尾豎著一塊短木板作為靠背,船工(船頭腦)用雙腳一伸一縮躅踏長槳作動力。推動船體前行,又用手操劃楫作舵;有時槳楫并用,手腳聯動,可加速前行。由于船身輕盈,技藝高超的船工,打彎回轉,運行自如。這種手腳并用的方式,乃紹興船工特有的絕技。

在外人看來用手劃楫,用腳躅槳,甚是好奇。無奈城內河窄,長槳橫出船舷很長,無法施展,只能用劃楫劃行。載人后,船體貼近水面,使人仿佛有坐在水面蕩漾的感覺。游客常開心地把手伸到水里,拍打嬉潑,使人能與河水進行近距離的交融,享受舟楫之便和親水之樂。觀水景、享水情,給忙碌的現代眾生提供了另一種久違的休閑和生活旋律。

紹興的船,歷史悠久,從河姆渡遺址出土的船用木槳,說明了7000年前越地已有船只的存在,直到3000年前的周朝,才有文字的記載:《藝文類聚》引《周書》云:“周成王時,于越獻舟。”春秋戰國時期,越王勾踐為發展造船業,專設“工官”管理,并有專門集駐船只的基地——“船宮”。《越絕書》載:越民能“以船為車,以楫為馬,往若飄風,去則難從”。可見當時用船已較普及,而駕技已趨高超。六朝時,在山陰縣西北部的雙瀆、溫瀆二地,造船已初具規模。至清代中期,“船具船作業”更趨發達,山陰縣的雙瀆和會稽縣的松陵是紹興的船業中心。

在現代交通工具普及之前,船是當時江南之鄉的主要交通工具。紹興自古水網密布,河流眾多,家家面河,戶戶臨水,可謂“三山萬戶盤巷曲,百橋千街水縱橫”。在廣闊的平原地帶,出門就是河,抬腳得用船,四鄉八鎮,遠遠近近都可以用舟船往來,大小船只在河面上穿梭往復,一派繁忙的舟運景象。

我們現在看到的烏篷船,追本溯源,原是過去烏篷一族中的“小不點”,當時稱為“小船”“小劃船”“腳劃船”“躅槳船”。如小船停靠的集聚地稱為“小船埠頭”,其船工稱為“小船頭腦”,雇船回家習稱“討小船回來”。上了年紀的紹興人都知道:這種有烏篷的小船,在20世紀70年代以前,還算是比較高級的交通工具。昔時上城看病、請醫上門診脈、新女婿登門、出門人返鄉探親、姑奶奶回娘家、邀友出游、下鄉做客……都少不了它。魯迅先生在《好的故事》一文中說:“我仿佛記得曾坐小船經過山陰道……”還在《在酒樓上》寫到“我”是“坐了小船回到故鄉的”,這小船就是這種烏篷船。

紹興許多農家還有一種自備的小劃船,式樣大小與烏篷船差不多,只是沒有篷。它以前是水鄉農民的生產工具和生活工具。常用它出畈種田、水上勞作;亦能捉魚、抲蝦、采菱、打鳥、扒螺螄、賣魚蝦;還用于自家人上城趕集、小量載物、走親訪友。這種農用小船一般不載外客。

紹興最典型的烏篷船,乃是一種在烏篷上鑲嵌著“明瓦”作透光舷窗,裝飾又比較考究的大船。它是專門供經濟水平較高的中等階層人士上墳、看戲、游覽、探親以及婚喪大事等需要雇用的中、大型上等交通船。一般不自置,都是臨時需要時才去船家約定租用(包括同時雇用船工)。

明瓦船船身高大,船體較長,如果全是嚴實的竹編烏篷,由于不透光,白天里面將一片暗黑,人們活動困難,不能飲宴娛樂,如啟開透空,內景直露,冬天雨天風雨必入。在玻璃尚未普及到日常生活的時代,聰明智慧的先輩,窮中出智,拙中藏巧,運用紹興盛產的河蚌,將蚌殼外面的黑色層磨掉后,做成約4×5厘米(約一點五平方寸),象洗凈的魚鱗那樣的半透明物當作“玻璃”原料,但卻比當今的毛玻璃堅韌。蚌殼稍呈圓背,能與烏篷的圓弧相融,磨制后外形如瓦,故名“明瓦”。將明瓦整齊地鑲嵌在烏篷上成為密封的小舷窗,使船內有了光線,既遮陽又擋雨。它雖小又多,但排列有序,不論內看外望,都很別致,使整只烏篷船增添無限的雋秀和莊麗。在船內又藏風聚氣,造就一個獨立的小天地,這是紹興民間手工藝人獨具匠心的卓越創造。

烏篷船現已成為紹興流動的文化符號,是紹興文化景觀中亮麗的明珠。烏篷船也是水鄉紹興的文旅標簽,乘船搖曳于“小橋流水人家”間,成為外地游客來紹打卡的熱門項目,帶動紹興水上游的產業。有的游客夸張地認為:“烏篷船是紹興的象征”。烏篷悠悠,它的靈動與飄逸,它的特色和風采,已成為水鄉的精靈,紹興活動著的美景,也是古城的一張金名片。

編輯:海洋