2023-05-16 14:16:43 作者:邱田莉 鄧海霞

贛南臍橙

客家這一稱謂源于魏晉南北朝時期的給客制度及唐宋時期的客戶制度。移民入籍者皆編入客籍,而客籍人遂稱為客家人。“客家人”通常來說,是指古代秦始皇時期開始流放的各國貴族、文人、徒人、探險家、戍邊的軍人和那些不愿受異族當權者奴役的名人志士,以及因中原北方戰亂饑荒等災難被迫遷徙到南方的古漢族人。但隨著后來各朝代的變遷,在千年歷史潮流中,中原北方各民族不斷動態融合,而南方地處邊遠荒涼之地的一支漢族先民而則相對靜止。在保持古中原文化原生態風貌和血統的基礎上,吸收了當地少數民族文化精華,成為具有新特質文化和古漢族人基因血統比例最高的獨特族群,這就是客家人。

客家人的歷史就是一部冒險開拓史,不是所有南遷的漢族人都是客家人。客家人有自己獨特的方言、文化習俗和建筑形式,有自己的客家山歌和家族體系。最近筆者走進了有中國“客家人的搖籃”之譽的江西省贛南地區。

客家人溯源

客家,是一個具有顯著特征的漢族民系,也是漢族在世界上分布范圍最廣闊、影響最深遠的民系之一。客家作為漢族的一個民系,其起源存在多種說法,主要的有“客家中原說”和“客家土著說”。客家中原說認為客家主體構成為來自中原的移民,而客家土著說則認為“客家共同體,是南遷漢人與閩粵贛三角地區的古越族移民混化以后產生的共同體,其主體是生活在這片土地上的古越族人民,而不是少數流落于這一地區的中原人”。

客家圍屋

一般認為,客家民系是南遷漢族人在唐末至明中葉聚集于閩、粵、贛連結地區,經過與當地畬族、瑤族等土著居民融合而成的,是具有有別于漢族其他民系的獨特的方言、文化和特性的一個漢族民系。它以漢人為主體,同時包合、融合有客化的畬瑤等少數民族。客家民系是以漢人為主體的,其文化的主要特征及表現出繼承中原漢族文化,所以應肯定為漢族的一個支系。但是這支民系不是純漢族血統,其文化也不是純中原漢文化,所以作為一個群體,其成員就應該包含相互融合,享有共同文化特征的不同民族的成員。因此,“客家”的說法是作為一個漢族民系的稱謂,并非一個種族的概念,而是文化的概念。

贛州龍南客家圍屋

客家人主要分布在廣東、福建、江西三省,另外湖南、四川、廣西、浙江、安徽等地也有少量。遍布世界80多個國家和地區。據統計,客家人口大概有八千萬,在不斷地遷移和長期的客居生活中,逐漸地形成了客家人共有的人文精神:刻苦勤儉,團結互助,開拓進取,崇文尚武,敬祖睦宗,堅貞剛強,不屈不撓,富于反抗并具有較強的革命精神。

美麗的贛州

贛州素有江南宋城、客家搖籃、共和國搖籃、紅色故都、世界鎢都、世界橙鄉、稀土王國、千里贛江第一城、生態王國等美譽。被譽為適宜居住的城市。贛州境內主要有三條江河,一條章江,一條貢江,一條贛江,章、貢兩江在贛州老城區的北端匯合成為贛江。贛江作為江西的母親河,從江西南部的贛州出發,由南向北縱貫江西全省,江西省的簡稱“贛”字由此而來,作為“千里贛江第一城”的贛州也因這兩江匯合而得名。

走進贛州,在八境公園,巨大的客家先民紀念壇映入眼簾,了解客家文化的同時,感受著客家先民的磨難。信步于八境臺的古城墻上,感受著古文化與現代文明的猛烈沖撞,歷代各大家的詩詞,襯托出八境臺優美風景的同時,也顯示出它的濃重歷史氛圍。沿著詩人的腳步置身于賀蘭山頂的郁孤臺,感受著歷史的滄海桑田,而辛棄疾的長須依然在風中微微飄動,表達著強烈的保家衛國的心愿。置身紅色故都瑞金,追尋革命先輩的足跡,一時間仿佛走進了那段難以忘懷的崢嶸歲月,走進了那一頁頁濃烈滾燙的紅色歷史,在葉坪的黨旗下重新莊嚴地宣讀入黨誓詞,在人們耳熟能詳的“吃水不忘挖井人,時刻想念毛主席”的“紅井”旁邊品嘗紅井水的甘醇,在幽幽天井下暢聽妙不可言的紅曲,在角角落落感受著紅軍戰士的情懷……

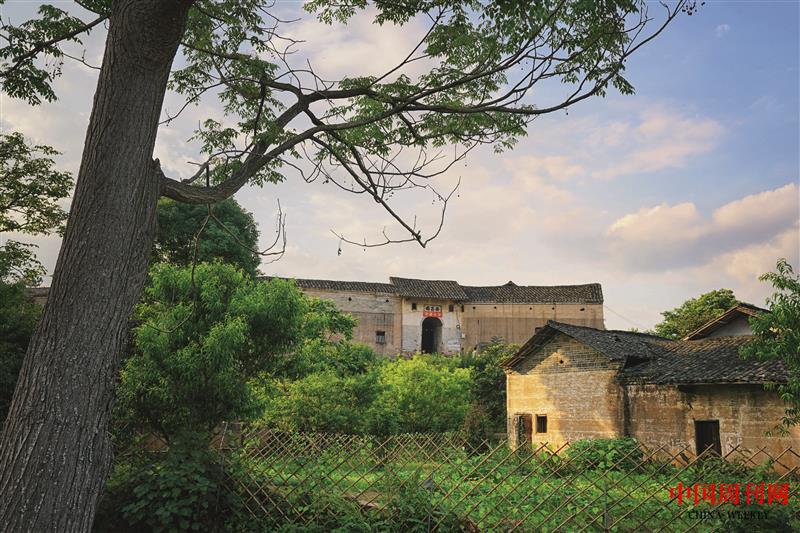

贛州龍南客家圍屋

贛州龍南客家圍屋

八境臺是贛州的文化高地。這座名樓,矗立在章江、貢江交匯處,距今已近千載。從建成起,它就站立在文化的高處,靜默的身姿與奔騰的江水,構成了一組撼人的圖畫。說八境臺,必說孔宗瀚。這位孔夫子的第四十六代孫,于北宋嘉祐年間知虔州軍。他是一個很有作為的地方官,看到江水連年入城,侵害百姓,當即率軍民以磚石砌城墻,并冶鐵澆之,以阻擋水災的侵擾。之后,孔宗瀚又在城墻龜角尾處筑石樓,也就是后來所稱的八境臺。也許連他自己都沒有料到,他當年的這些惠民之舉,給贛州留下的卻是千年的文化財富。

在八境臺上,面對東南是城市,面向西北是贛江。贛江之上,玉虹塔畔,新建的贛州大橋橫跨兩岸,成為“千里贛江第一橋”。橋的東邊,是正在建設的和諧公園,高113米的和諧鐘塔矗立橋頭,與玉虹塔遙相呼應。悠揚渾厚的鐘聲從江面傳來,叩擊著人們的心扉。

贛南客家文化

贛南,有著約占江西四分之一的國土面積,近4萬平方公里的沃土蘊藏著豐富的客家文化。數百年乃至近千年的歷史沉淀,使這些珍貴的文化遺產時隱時現,隨著時間的推移她們還在繼續沉淀或正在消失。因而發掘研究這些文化成為新一代贛南人不可忽視的歷史責任。

明清以來,贛南流行著不少土生土長豐富多彩的戲劇曲藝等藝術。有贛南采茶戲、寧都采茶戲、東河戲、贛州南北詞、興國南北詞、于都道情等,其中以贛南采茶戲影響最大。贛南采茶戲形成于明末清初安運縣九龍山一帶的茶區,藝人在演藝中將粵東傳入的采茶燈融于贛南的燈彩藝術之中。經過長期錘煉,到清初時就從唱茶歌、舞茶燈的原始形態衍變、創造形成了有簡單情節,以大姐、二姐、茶童三個人物角色表演的最早贛南采茶戲——三角班。由于采茶戲源于勞動人民,有著深厚的民眾基礎,所以發展很快,迅速傳入到信豐、于都、石城、贛縣等地。清乾隆年間,贛南采茶戲向外傳播成為贛中、贛東、湘中、閩西、閩北、粵東、粵北及廣西一帶的流行戲劇。

江西贛州客家民居

贛南的民歌和曲藝也同樣散發出濃郁的鄉土氣息。民歌高亢剛健,樸實無華,有山歌、燈歌、風俗歌、小調、號子、兒歌等。贛南民歌大體可分為三個地域特點,一是南部的“三南”即龍南、定南、全南三縣及東北部的尋烏、興國,地理與廣東部分地區接壤,語言相近;二是處于贛南東北邊區的瑞金、石城、寧都三市(縣),部分地域與福建交界,但中隔大山,語言差異相對較大,此區域的燈歌較著名,山歌受贛中影響較大;三是贛南中部的贛縣、南康、信豐、于都等縣市。由于靠近大江大河,船號、木排號子很流行,語言也較平和。贛南山歌的旋律起點音較高,然后大多來個高音拖腔,音調下行至主音結束。興國山歌是諸縣山歌中旋律最美、最著特色的山歌,以即興行腔為法。節奏自由優美,隨唱隨答,甚至中段用鼓伴奏,“哎呀嘞”是興國山歌中最常用的感嘆用語。

燈彩是贛南民間古老的傳統歌舞,有龍燈、鯉魚燈、擺字燈、高燈、獅子燈、云燈、茶藍燈等近20種。大多用鑼、嗩吶、鼓伴奏,載歌載舞非常熱鬧,燈歌則是在燈彩表演中演唱的小調音樂,常見的有斑鳩調、進坑歌等。花燈又有耕田花鼓與灶背花鼓,又有進門歌和出門歌等,趣味盎然。

龍南縣小武當山

龍南縣小武當山

贛南自古就是文化比較發達的客家地區,有不少聞名于世的美術家和文學家。興國人鐘紹京不僅是唐代宰相而且是當時著名的書法家,以清秀端莊的小楷為世人所推崇。清初著名畫家寧都人羅牧工畫山水名聲很大,被時人排名于五代畫家董源與元代大畫家黃公望之間。贛南的文學巨子更是輩出不窮,有唐代詩人綦毋潛、南宋詩文雅健的贛縣人曾幾,清初“易堂九子”中的寧都魏禧、魏源,還有才華橫溢的瑞金楊以任,先后入翰林的大余一門“四戴”——戴第元、戴均元、戴心亭、戴衢淳。贛南的堪輿文化聞名遐邇,楊派風水以楊筠松為祖師在曾文山等人的繼承下取得了很大的發展。與文化發展直接相關的贛南書院在北宋時就具有規模,時任贛州通判的周敦頤就已開壇講學,后來,濂溪書院成為贛州歷史上經久不衰的著名書院。文天祥少年時代百里尋父來到贛縣吉塘讀書。明代王陽明也在贛州開壇講學,給后人留下贛州通天巖內“觀心”的一段佳話。

文物名勝古跡

以通天巖石窟為代表的石窟寺藝術是贛南古代客家文化的一顆璀璨明珠。通天巖石窟為全國重點文物保護單位,位于贛州市西郊10公里,開創于唐末宋初時期。這里是江南現存最大的古代石窟,內有翠微巖、通天巖、同心巖、龍虎巖、忘歸巖、觀心巖6個洞窟,共有石刻造像359尊,石龕279座及宋以來的題刻128品,造像均為佛像菩薩,比例準確,氣韻脫俗,其中以通天巖窟中的數龕造像最為出色,是唐末北宋初期的精品。最早者為北宋熙寧六年(1073年)題刻,以明代王陽明和唐邦佐書法最佳。北宋紹圣年間,蘇東坡游通天巖訪贛州著名隱士陽孝本。二人一見如故,促膝談心攜游贛城成為佳話,后代文人騷客不繼“后坡公至”提留詩話于通天巖。

羅田巖位于雩都縣(現于都縣)南郊2.5公里,南朝時即有建寺,在羅田巖的懸崖峭壁上刻有唐以來的百余首題刻,可以辨認的尚有20多條,其中年代最早的要算北宋嘉祐八年(1063年)周敦頤《游羅田巖》的七言絕句,還有南宋岳飛、文天祥、明代王陽明等名人的題刻。此外龍南玉石巖、寧都翠微峰、石城五龍巖、興國大烏山、會昌漢仙巖、贛州馬祖巖、龍潭等地均分布有宋、元、明時期的許多摩崖石刻,當中不乏文天祥、王陽明等名人手跡。然而贛南最早的題刻卻當屬上猶雙溪鄉石門溪旁的一方西普題刻小詩。最大的題刻則是崇義縣思順鄉桶江村刻在一塊高8米,寬14米巨石上183字的“茶寮碑”。

贛南是江西省現存古建筑最多的一個地區,在諸多古建筑中,以塔為首,最早的塔系贛縣寶華寺內的唐代玉石塔,大理石砌成,塔身上浮雕許多佛教人物故事,是唐代馬祖十大弟子之一的大覺禪師墓塔。贛南宋塔有6座,它們是贛州舍利塔、信直大圣寺塔、大余嘉祐寺塔、安運無為塔、石城寶福院塔。這些來塔大部分得到全面維修已向游人開放,明清塔在贛南就更多了。其他古建筑有江西現存最大的文廟即贛州文廟占地8000余平方米,于都明代木牌坊即步蟾坊,于都管敏春尚義坊,清代朗際石牌坊,石城揚村亭式坊等都是贛南數十座明清牌坊的精品。明清古橋中以安運永鎮橋、龍南太平橋、信豐玉帶橋為贛南諸橋之美。

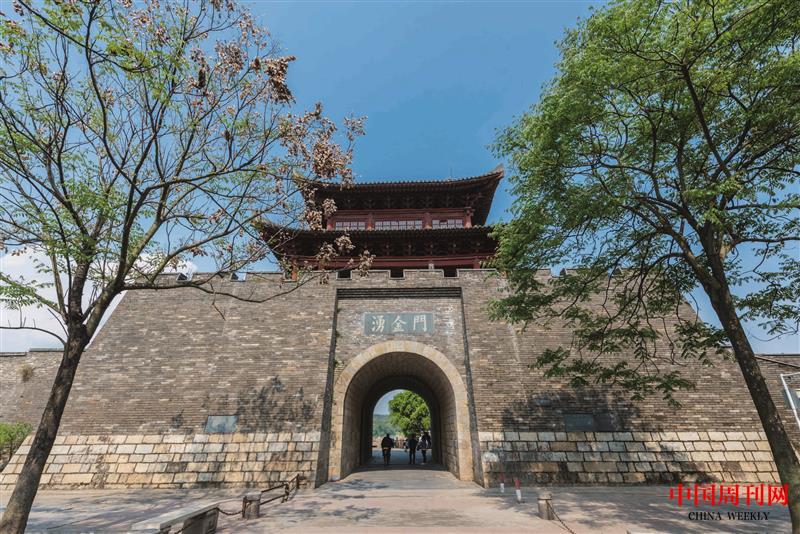

贛州古城墻為全國重點文物保護單位,建于宋代嘉祐年間,經歷代維修至今已有九百多年的歷史了,現存的3664米城段是我國罕見的古城墻。現城墻有炮城、馬面、城門等軍事設施,墻體上隨處可見大量的歷代銘文,最早的是“熙寧三年”銘文磚。贛州的名勝風景也勝不數舉,比較出名的有八境臺、都孤臺、通天巖、馬祖巖等蘇東坡詩題的“贛州八景”。還有漢仙巖、羅田巖、翠微峰等洞天福地,奇山異景。它們既風光秀麗,山水迷人,又有著深厚古老的文化沉淀。

贛南圍屋

說到客家,圍屋便成為一個無法回避的話題。它是客家歷史最鮮活的載體,更是客家研究最生動的物證。贛南圍屋構成了奇異的客家民居人文景觀。圍屋,顧名思義即圍起來的房屋。其外墻既是圍屋的承重外墻,也是整座圍屋的防衛圍墻。其大門門額多有如盤安圍、燕翼圍、龍光圍等題名。贛南圍屋產生于明末清初,尚存500余座,主要分布在龍南、定南、全南以及信豐、安遠、尋烏。大的占地面積萬余平方米,如最大的龍南栗園圍竟達37000平方米;小的一般在五六十平方米。從平面上區分,可分為“口”和“國”字形兩大類。其形制多是方圍,也有部分圓形、半圓形和不規則形的。結構形式則既有三合土、河卵石構筑的,也有青磚、條石砌壘的。尚存最具代表性的圍屋有龍南關西的新圍、楊村的燕翼圍、桃江的龍光圍、安遠鎮崗的東生圍、定南鵝公的田心圍等。贛南圍屋是古代集祠、家、堡于一體,具有鮮明防衛特征的堅固民居。

江西贛州古城門

贛州通天巖景區

圍屋外墻厚1米(燕翼圍墻厚1.45米),高三四層,四角構筑有朝外和往上凸出的多樣的碉堡。為消滅死角,有的在碉堡上再抹角懸挑單體小碉堡。圍屋頂層設置排排槍眼炮孔,門墻特別加厚,門框皆用巨石制成,厚實的板門還包釘鐵皮。板門后多有設閘門,閘門后還設重便門。門頂還設漏以防火攻。除少數大圍外,一般只設一孔圍門。圍屋頂屋多為戰備用,并取墻內側三分之二墻體作環形夾墻走廊貫通一氣,方便戰時人員機動。圍屋內掘有水井,多辟有糧草貯藏間,有的還用蕨粉,或用糯米粉、紅糖、蛋清拌和粉刷墻壁。如遇久困缺糧,可剝下充饑。贛南圍屋絕大多數是方形,其四角(少數在對稱兩角)都構筑有強固的碉樓。外墻為堅實的封閉體,遍布槍炮眼口。外形森嚴冷峻,固若金湯。很明顯,它的形象與廣州墓明器“塢堡”和鄂州出土東吳“孫將軍門樓”十分相似。

贛南圍屋不論小到一邊只有三開間的“貓柜”,還是大至占地11畝多的關西“新圍”,它同樣都具有堅固的防御功能和宗族群居的親和性。方圍四周都是簡單的圍屋,一般都是兩三層,也有多至四層者,為懸挑外廊結構。較大圍子內部還建有祖廳;更大的則是多層的套圍。圍子外墻多是河石、麻石、青石、青磚構筑的堅固墻體,厚度甚有達兩米者。內部糧倉、水井、排污道等等一應俱全。這種易守難攻的圍樓簡直就是一個獨立王國,一座小小的城池。

江西贛州龍南被譽為“圍屋之都”,圍屋是龍南旅游的“重頭戲”。每座圍屋都有一個故事和歷史,龍南搶救、挖掘、打造圍屋文化旅游,通過實施立面改造、古建修繕、豐富業態、設施提升、文化提煉等內容,打造客家文化濃厚的民宿集聚發展樣板區,帶動老百姓致富,探索出一條共享理念之下的鄉村振興之路。

夕陽西下,涼風如水。靜靜地走在贛州濱江公園的木棧橋上,聽河水輕輕地拍擊著水岸,水面跳躍著一片金光。一對年輕的戀人,相擁坐在河邊,赤腳撩著水花,香香的河風與甜甜的笑聲美妙融合。這是一座多么寧靜的城市啊!城市中央公園、濱江公園、楊梅渡公園、和諧公園、八境公園……每一個閑庭漫步的身影,都在傾訴著一座城市的舒適恬淡,都在講述著一座城市的民生情結。

編輯:海洋