2020-07-02 15:28:14 作者:王元

美國時間2020年5月15日,正值美國政府將華為列入“實體清單”一周年之際,美國商務部再次升級對華為的制裁,此次制裁升級,敵意明顯,設計精心,個中緣由且看詳細解讀。

美國制裁的邏輯

在解讀制裁的邏輯前,先來看一下制裁的具體內容。美國商務部做了兩條規定:第一,華為及關聯公司,比如海思半導體,在使用美國商務管制清單內的軟件和技術產生的設計,將納入管制。

第二,對于位處美國以外的芯片代工廠,但凡使用了被列為美國商務管制清單中的生產設備,都需要獲得美國政府的許可證,才能為華為及關聯企業制造芯片,途徑不但包括直接為華為生產,還包含出口、再出口,轉運給華為。

美國商務部的聲明中,透露了一個信息,那就是美國對去年將華為列入實體清單后的效果不滿意,因此,此次制裁,專業性、針對性、攻擊性明顯增強。

具體的,美國的制裁分為兩個方面:(1)針對芯片設計環節,限制華為使用美國軟件技術;(2)針對芯片制造環節和流通渠道,限制全球代工企業為華為直接、間接生產芯片,這兩個方面有著嚴密的邏輯關系和互補效果,下面逐一分析。

芯片設計各環節

一款芯片產品,設計是第一步。現代芯片設計離不開電子設計自動化軟件,英文簡稱EDA軟件。EDA軟件對于芯片設計人員,就如筆墨對于書法家一樣不可或缺,甚至更重要,因為EDA軟件不只是在芯片設計階段使用,在芯片生產制造階段(專業術語叫流片)同樣需要。然而,全球的EDA軟件幾乎被美國壟斷,3家美國公司掌握95%的市場,這就是美國在制裁中強調美國商務管制清單內的軟件和技術,其實主要就是針對EDA軟件。

值得注意的一點是,去年美國將華為列為實體清單,美國EDA公司已經從華為撤出,不再為其提供軟件更新和技術服務,也不再對華為出售新產品。這種情況下,華為只能繼續使用授權尚未到期的EDA軟件,而且EDA軟件通常是在本地部署,即使到期也有某些方法繼續使用。筆者認為,美國政府顯然是了解到了這點,因此才在芯片制造環節再下殺招。

芯片制造是關鍵

芯片制造環節,美國的布局更早更全面。此次制裁,破壞力更多來自于此。首先,芯片制造,通俗來講,就是使用整機制造設備,使用EDA軟件,按照芯片設計圖紙,在硅晶圓片上激光刻出完整的芯片。美國此次要求全球的芯片制造廠,只要使用了美國設備,都需要申請許可才能為華為制造芯片,這么限制,其實就是在逼迫國際上(非美國)的芯片代工廠選邊站隊,大幅提高國際芯片代工廠,比如三星、臺積電等的政策風險成本,逼迫他們知難而退。

其次,為了防止中國大陸芯片代工廠可以自行制造芯片,美國早在1996年就與日本、英國、荷蘭等40個國家制訂簽署了《瓦森納協定》,全稱為《關于常規武器和兩用物品及技術出口控制的瓦森納協定》。利用此協定,美國可以對芯片光刻機的供應商荷蘭ASML加以控制,使其不能對中國出口先進制程的光刻機,也就限制了華為選擇中國大陸芯片代工廠制造芯片的可能。

綜上所述,美國此次制裁是精心設計的組合拳。背后的邏輯是:如果僅制裁芯片制造環節,華為可以不自己制造芯片,選擇只設計芯片然后出售設計方案給第3方;如果僅制裁芯片設計,華為依然可能以某種形式使用EDA軟件進行規避。現在,美國出臺制裁政策同時限制芯片設計和制造,而且限制芯片制造流通途徑,破壞力是巨大的。

那么,美國作為一個超級大國,在此時此刻,如此出手對付一家中國民營企業,是一種什么心態?是勝利者的心態嗎?

筆者認為不是。相反,美國制裁華為的背后,透露著一股羨慕嫉妒恨。

制裁背后的無奈

我們先看看美國政府有沒有產生羨慕心態的可能。眾所周知,5G已明確被列入中國國內新基建的重要信息基礎設施之一,華為作為5G技術標準的主要制定方,自然會有“近水樓臺先得月”的優勢,先來看一組中國移動的集采數據(見上表):

從以上數據看出,華為成為中國移動集采最大贏家。5G新基建,中國的制度有先天優勢,且已經復工復產,而美國目前依然陷在新冠病毒全球確診第一的尷尬局面里,一時難以抽身。從新基建發展的角度來看,是有羨慕的成分的。

再來看看有沒有嫉妒心態。半導體行業,有一個現象叫“贏者通吃”,同時還有一個現象是芯片產品單品價格越來越便宜,但是,芯片的研發投入資源是巨大的。實際上,整個半導體行業,無論是芯片制造還是芯片設計,正在從美國本土向歐洲、亞洲遷移。這一點,筆者親身經歷,感同身受。

首先,芯片設計崗位數字化、自動化水平日益增高。而且正在向低成本的國家和區域遷移。舉個例子,相同的芯片設計崗位,同一個水平的工程師,美國的收入是歐洲的近2倍,所以,在芯片行業,歐洲、英國地區已開始被稱為“低成本勞動力”了。

其次,芯片測試,其行業成熟度遠遠高于軟件行業,而且,衡量標準較為簡單,行業術語叫做比特匹配(bit matching),但是,由于芯片是硬件,一旦出錯,無法挽回,因此芯片公司會投入大量測試人力,確保無差錯。因此,公司通常會將測試中心放在亞洲,以減少人力成本。

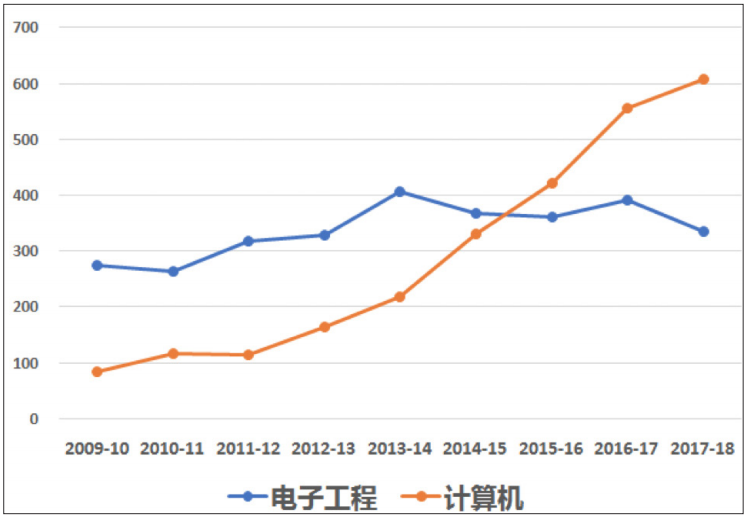

如果說更有性價比、更有市場競爭力的人力成本不足以讓美國政府嫉妒的話,那么,半導體行業的年輕人流入情況想必會讓他們嫉妒。下面看一組美國UC Berkeley大學電子工程專業與計算機專業的入學人數數據。

如上圖所示,電子工程專業的入學人數在10年間基本無增長,而計算機專業的入學人數持續攀升。這雖然是美國一所大學的情況,但是結合筆者的經歷,完全有理由認為是很有可能的。筆者以前就讀的大學,也曾有類似情況,導致學習EE的本土學生進了課堂,感嘆自己好像是留學生,而本土學生更多流向計算機專業。另一個側面,筆者當年工作的團隊,幾乎沒有年輕人,平均年齡45歲以上,而且都是小團隊。筆者想,美國政府也會嫉妒中國半導體行業的人口紅利吧。

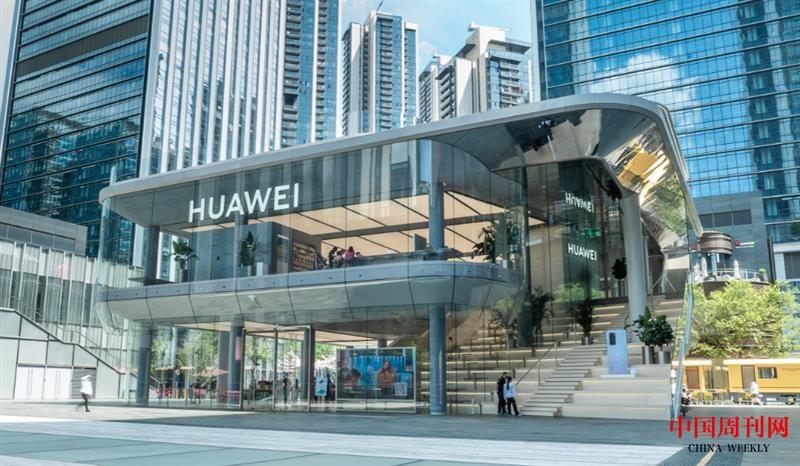

最后說說恨心態。美國政府自從去年制裁華為以來,已經分別在去年5月、8月、11月、今年2月、今年3月5次宣布延長華為臨時許可,這一次在升級制裁的同時宣布了第6次延長120天的決定。需要指出的是,美國政府這樣不停地延長臨時許可,不是為方便華為的,而是華為與美國多家公司有商業利益,延期是為了照顧這些美國企業的利益。與此同時,華為2019年財報顯示,華為公司實現全球銷售收入8588億元人民幣,同比增長19.1%,凈利潤為627億元人民幣,同比增長5.6%。換位思考一下:美國政府叫囂打壓華為1周年,無奈于其本國企業的利益,一直投鼠忌器,結果華為非但沒衰退,反而利潤增長了,美國政府能不恨嗎?

綜上,筆者覺得美國政府制裁華為背后透著一股濃濃的羨慕嫉妒恨心態。

自從去年美國政府開始制裁中興、華為以來,此次新的制裁升級,是意料之中的。中國已被美國列為戰略競爭對手,加上2020年全球疫情的爆發,美國坐實“美國第一”,特朗普政府前期甩鍋中國不成,現如今打壓華為,透著滿滿的羨慕嫉妒恨心態。

此次制裁,手法固然兇狠,不過筆者覺得,該來的總會來,倒不如放棄幻想,忘掉“拿來主義”,“英雄自古磨難多,回頭看,崎嶇坎坷,向前看,永不言棄。”(作者系蘇寧金融研究院專家)

編輯:張馨潔