2021-04-26 14:43:01 來源:新華網

這里曾被美國《福布斯》雜志評為全球最美大學校園之一;這里草木蔥蘢,繁花綻放,是1000多種植物的棲息地;這里曾是清代皇家園林的舊址,東西合璧的建筑訴說著“融通中外”的滄桑歷史……

“夏近林方密,春馀水更深。清華兩輝映,閑步亦窺臨。”漫步在清華大學的校園里,乾隆時期為皇帝御園、泰戈爾訪華曾下榻的工字廳,梁啟超、朱自清等居住過的古月堂,古典優雅的二校門,荷塘月色下的“水木清華”……一處處古色古香的雅致景觀,總吸引著無數游客前往參觀。

110周年校慶之際,清華大學標志性建筑二校門前花團錦簇。新華每日電訊記者 魏夢佳 攝

從一所由“庚子賠款”建立的留美預備學校,成長為如今面向世界、自信開放的知名高校,清華大學110年來跌宕起伏的歷史與近現代中國的發展歷史始終相伴同行。

這座在中華民族內憂外患中誕生的高等學府,不僅親歷了中國近代以來的沉淪與屈辱,也深度參與民族的奮起與復興,在波瀾壯闊的歷史變遷中,書寫了濃墨重彩的輝煌,也鍛造了“自強不息、厚德載物”的精神品格。

4月25日,在清華大學馬約翰杯學生田徑運動會開幕式上,清華大學學生在進行表演。當日,清華大學迎來建校110周年紀念日。新華社記者鞠煥宗攝

4月25日,在古老又年輕的清華園,全校師生、眾多校友歡聚一堂,共同為母校110歲華誕慶生,回望清華尋求救亡圖存之路的時代烙印,感受一代代清華人為民族奮力拼搏的赤誠之心,也展望年輕學子們在祖國新征程上為民族復興播撒的新的希望。

清華大學國學研究會俱樂會(1914年)。清華大學供圖

“自強不息”:熔鑄清華的精神底色

春日,清華學堂北側一座磚結構的簡樸建筑前,學子們往來穿梭。這座建于1911年的建筑,是清華最早的禮堂,名為“同方部”,其意為“志同道合”者相聚之地。

1914年11月5日,梁啟超曾在此以《君子》為題為師生演講。他借用《易經》中“天行健,君子以自強不息”“地勢坤,君子以厚德載物”的詩句,激勵清華師生奮發圖強,“為社會之表率”“作中流之砥柱”。

清華園內刻有校訓的巨石。清華大學供圖

從此,“自強不息 厚德載物”的“君子”品質,便被尊為清華校訓,鑄入校徽。如今,在清華東門的青石、主樓大廳的正壁、清華學堂前的石碑等地,人們都能看到這八個字。

110年來,清華校訓在不同時代被賦予新的內涵,然其剛健自強、奮發有為、愛國奉獻、心系天下的內核,卻始終滋養著一代代清華人,成為鐫刻在他們心中的印記,激勵他們在中國歷史進程的每一刻,以求真務實、行勝于言的態度,用實際行動作出貢獻。

清華大學校長邱勇。受訪者供圖

“清華自誕生之日起就被打上‘知恥圖強’的特殊烙印。”清華大學校長邱勇說,“自強是清華的精神底色和基因,而發憤圖強的目的,就是讓我們的祖國盡快強大起來。”

1900年,八國聯軍侵略中國,后清政府被迫簽訂《辛丑條約》,賠償白銀4.5億兩,史稱“庚子賠款”。之后,清政府利用美國“退還”的部分賠款,在北京設立游美學務處負責選派游美學生和籌建游美肄業館。

美國伊利諾伊大學校長詹姆士1906年給美國總統《備忘錄》中的一段話反映了美國退款辦學的真實目的:“我們現在一定能夠使用最圓滿和巧妙的方式,控制中國的發展——這就是說,使用那從知識上與精神上支配中國的領袖的方式”。

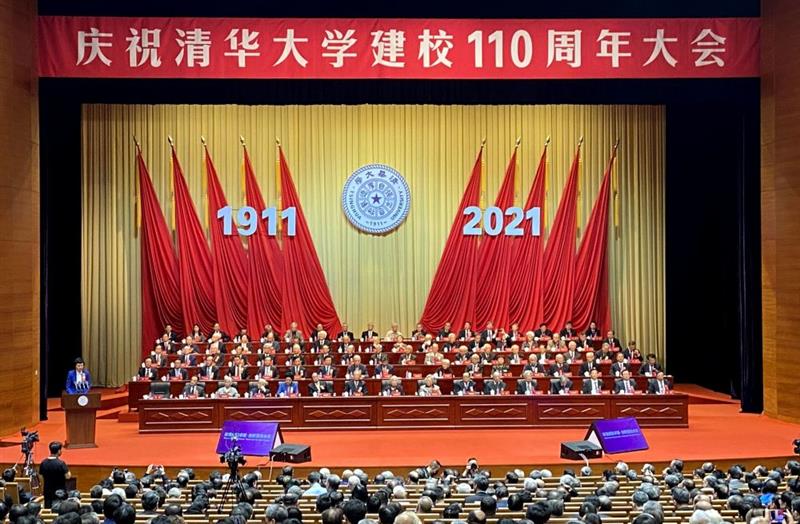

慶祝清華大學建校110周年大會現場。新華每日電訊記者 魏夢佳 攝

1911年,游美學務處遷入北京西北郊的清華園,游美肄業館更名為“清華學堂”。當年4月29日,清華學堂開學,從此拉開了清華歷史的序幕。后來,學校把每年四月的最后一個星期日定為校慶日,一直到今天。

最早建于1762年的古式庭院——工字廳,曲廊勾連,是清華園內一處著名古建筑,今天是學校黨政機關辦公場所。110年前,這里就是“游美學務處”和清華學堂的行政辦公室……

辛亥革命爆發后,清華學堂改為清華學校。1925年清華開始籌辦大學,成立大學部,設立國學研究院。1928年夏,清華學校由國民政府接管,改名為“國立清華大學”。清華由此轉變為一所獨立的綜合大學,開始在中國高等教育界嶄露頭角。

“清華由游美學務處,清華學堂,清華學校,至清華大學,由南遷到復員,經歷帝制、軍閥、國民黨各時期的統治,到今成為人民的清華大學。校史與國運,息息相關。”著名哲學家、教育家、清華教授馮友蘭曾在《解放期中之清華園》中說。

從風云激蕩的五四運動、“一二·九”抗日救亡運動,到創造戰時高等教育奇跡的西南聯大,再到解放戰爭時期,一代代清華人前赴后繼,投身于愛國民主運動,尋求救國圖存之路,為保家衛國奉獻青春和生命,成為推動民族獨立解放的重要力量。

3月9日,清華校河河畔的清華英烈碑。(記者魏夢佳攝)

清華校河河畔,有一座“祖國兒女 清華英烈”的紀念碑。碑身上鐫刻的名字,是在抗日戰爭和解放戰爭時期犧牲的65位清華英烈。每年清明節,師生們都會在此祭掃緬懷。

這些名字中,有清華最早一批共產黨員之一、被捕后堅貞不屈在南京雨花臺壯烈犧牲的施滉,有在渣滓洞與敵斗爭被秘密殺害、小說《紅巖》中劉思揚的原型劉國鋕,有山西青年抗敵決死隊隊員、在對日戰斗中身負重傷犧牲的共產黨人岳岱……

“立德立言,無問西東。”在電影《無問西東》中,飛行員沈光耀沖向敵艦的那一幕,那一句“媽媽,對不起”,曾讓無數人落淚。而他的原型,便是清華大學土木工程學系畢業生沈崇誨。

“九一八”事變后,沈崇誨報考空軍,成為一名飛行教官。1937年8月,日軍在上海強行登陸,他所在的空軍第二大隊奉命出擊,重創敵艦數艘。8月19日,他與戰友駕機出擊,在無彈可投的情況下,沖向最大敵艦“出云艦”,以身殉國,年僅26歲。如今,他的名字被鐫刻在清華英烈碑上,激勵著清華人奮勇前行。

3月9日,清華愛國學生韋杰三紀念碑。(記者魏夢佳攝)

與他一樣滿懷愛國熱情的還有清華學生韋杰三。1926年的“三一八”慘案中,23歲的他在參加游行集會抗議“八國通牒”時,連中四彈、醫治無效后犧牲。如今,在清華園中的斷石柱紀念碑上,人們還能看到這位年輕學子的遺言:“我心甚安,但中國快強起來啊!”

清華大學黨史研究室副研究員王向田說,“一二·九”抗日救亡運動中,清華的地下黨組織和愛國師生發揮了先鋒作用,宣傳抗日、組織游行,大批骨干人才鍛煉成長,許多人后來走向抗日前線,為國捐軀。

日后成為清華大學校長、時年22歲的中文系學生蔣南翔,為此次運動起草了清華大學救國委員會《告全國民眾書》,一聲“華北之大,已經安放不得一張平靜的書桌了”的吶喊,吹響了喚起民眾爭取民族獨立的號角。

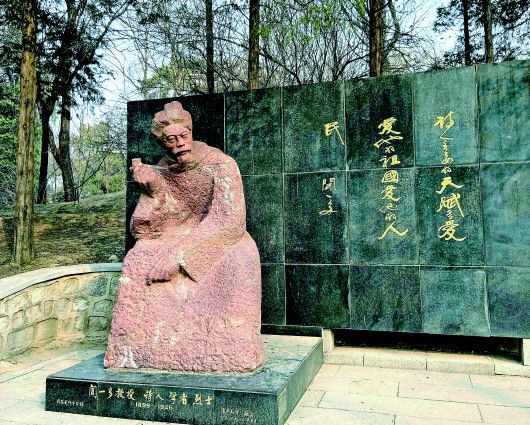

清華園中的聞一多雕像。新華每日電訊記者魏夢佳攝

在清華大禮堂西側,聞一多先生的紅色石雕傲然矗立。山上有一座古式六角亭,為紀念聞一多,被命名為“聞亭”。學子們經常在此誦讀。1912年考入清華學校、后任教于清華和西南聯大的著名詩人、學者聞一多,目睹國內反民主的獨裁政治,拍案而起,1946年在昆明被暗殺。他“橫眉怒對國民黨的手槍,寧可倒下去,不愿屈服”的無畏勇氣和愛國精神,至今激勵著學子。

清華園荷塘邊的朱自清雕像。清華大學供圖

在清華著名景觀“水木清華”,聞一多好友朱自清的雕像也靜坐于湖邊,山林掩映,湖畔春花綻放。這里原為咸豐皇帝舊居近春園的核心地帶,每年都有很多人慕名而來,尋找朱自清筆下“荷塘月色”的勝景。

抗戰爆發后,清華中文系教授朱自清隨學校南遷,任西南聯合大學中國文學系主任,在艱苦環境中悉心培育人才。他積極參加各項民主活動,盡管身患重病,仍抗議美國扶日政策,囑咐家人拒領美援面粉,始終保持愛國知識分子的氣節和情操。

在清華,還有一座“三院遺址”紀念碑。這里曾是清華最早興建的建筑物之一的三院,在抗戰期間遭敵寇破壞。1926年,清華第一個中共黨支部在此誕生,支部成員有3人。

“1926年到1937年,清華換了27任黨支部書記,斗爭形勢非常嚴峻,但我們黨組織一直沒有斷,在革命活動中發揮著核心作用。清華共產黨人始終站在斗爭最前列。”王向田說。

數據顯示,到1949年,學生中黨員數量已近10%。20多年間,有690多名共產黨員在清華園學習和工作過,其中就包括1936年在清華秘密入黨、在地下戰線屢建奇功的優秀共產黨員熊向暉。1965年底,教師中的黨員比例達50%以上。

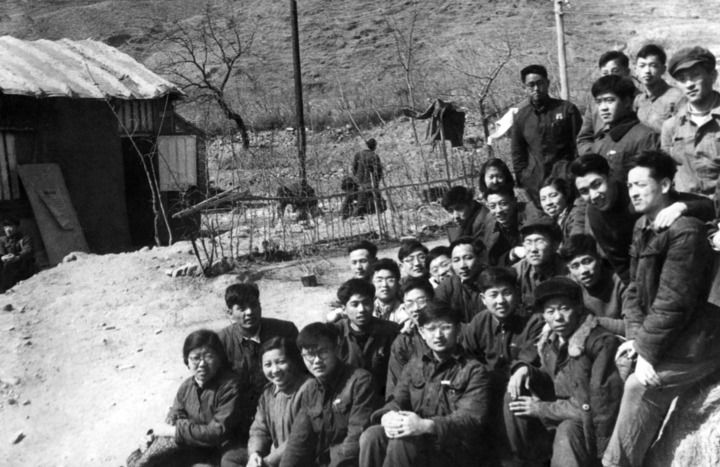

1960年,清華“200號”基地年輕的建設者與研究人員。(清華提供資料圖)

“愛國奉獻”:貫穿清華百年歲月

1960年,北京昌平燕山腳下,一座不起眼的院落悄然建起。為開創新中國的原子能事業,一支平均年齡僅為23歲半、200多人的清華師生隊伍,懷揣著“核能夢”走進這里,參加屏蔽試驗反應堆建設,此后潛心研究數十年。

“用我們的雙手開創祖國原子能事業的春天!”60多年后,這座被稱為“200號”的小院,成為世界最活躍的核能技術創新基地之一的清華大學核能與新能源技術研究院。

這里誕生了第一座由中國人自主設計、自行建造、自行運行的原子反應堆,完成了“溶劑萃取法核燃料后處理”技術研究,為我國“兩彈一艇”作出重要貢獻。至今,“建堆報國、建堆育人”的“200號”故事,仍在清華師生中流傳。

愛國奉獻,猶如一根紅線貫穿于清華的百年歲月。新中國成立后,清華師生堅持服務國家重大戰略需求,瞄準國際學科前沿,取得了眾多國內首創、世界先進的科研成果,也培育出一批批“又紅又專”的工程技術和尖端科技人才,推動國家發展。

清華建筑系在梁思成教授主持下,參與完成新中國國徽和人民英雄紀念碑的設計;為滿足國家需要,清華開辦農田水利、化學工程、地質采礦、氣象觀測等專修班,率先創建原子能等新技術專業。

在北京密云區,巍巍燕山懷抱深處,一座浩渺水庫,猶如深山明珠,分外清涼。這里是華北地區最大水庫、北京最大地表飲用水源地——密云水庫。20世紀50年代,清華水利系等100多名師生在這里設計完成水庫設計,為解決北京飲用水問題付諸智慧和心血。

圖為吳良鏞。

今年3月,在清華大學藝術博物館,一場學術成就展盛大開展,只為一位99歲的老人——吳良鏞。這位被稱為“國匠”的中國人居環境科學的創建者,70余年來一直堅守在清華的教育和研究崗位,并致力于城鄉人居改善實踐。他深度參與北京市規劃設計以及京津冀、長三角、三峽庫區、南水北調工程等區域規劃設計研究,為中國及世界人居環境建設事業作出重要貢獻。

竺可楨、茅以升、吳宓、馬寅初、錢鐘書、曹禺、季羨林、吳晗、錢三強……110年來,清華為國家培養了大批學術大師、興業英才、治國人才。一大批英才也放棄海外優渥條件,來到清華,投入人才培養和祖國建設中。

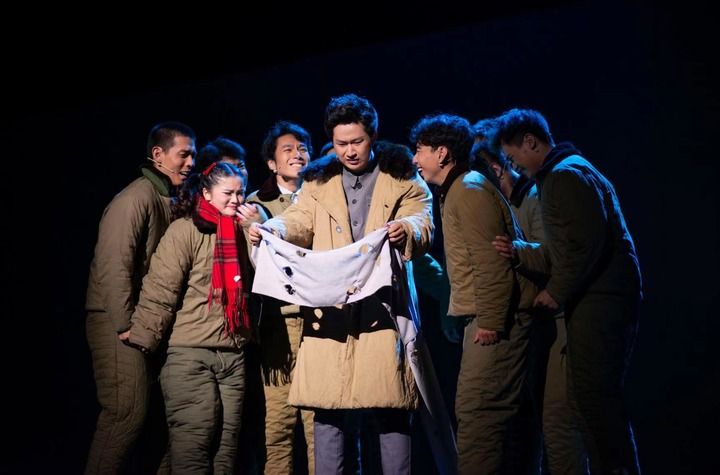

在新清華學堂的排練廳,清華大學馬克思主義學院26歲博士生傅宇杰一遍遍地排演鄧稼先生前感人至深的話語:“一不為名,二不為利,但工作目標一定要奔世界先進水平”“要是能干成這件事,我鄧稼先這一輩子就會過得很有意義。為了這個事業,我就是死了也值得!”

2019年,清華學生傅宇杰等在表演反映鄧稼先感人事跡的話劇《馬蘭花開》。(受訪者提供)

這部由傅宇杰主演的話劇名為《馬蘭花開》,由清華師生創作并排演,生動講述了清華校友鄧稼先為祖國核武器事業嘔心瀝血、忘我奮斗的人生。自2013年首演以來,已在全國13個省市進行了78場公演,觀眾超11萬人次。

而扮演鄧稼先,也讓傅宇杰的心靈受到極大震撼。“鄧稼先非常純粹,他的人生選擇就是要以所學報效祖國和人民,因此放棄海外安逸的生活,選擇28年淡泊名利、甘于奉獻、攻堅克難。”傅宇杰說,“愛國就是他所代表的清華人的精神,我也希望自己能成為這樣的人。”

數據顯示,23位“兩彈一星”功勛獎章獲得者中,有14位是清華校友。

我國水利水電事業主要開拓者之一的張光斗院士,在清華執教60年里,為國培養出10多位院士,學生超過5000人。89歲時,他仍到三峽工地檢查工程質量,順著腳手架爬到55米高程的底孔,檢查混凝土表面,為我國的江河治理和水資源開發利用殫精竭慮。

1937年,張光斗獲哈佛大學工程力學碩士學位,但他卻選擇回國。“我是中國人,是中國的老百姓養育了我。我不能離開我的祖國,我有責任為祖國的建設效力,為養育我的老百姓服務。”他在婉拒留美邀請時說。

圖為姚期智。新華社記者 王普 攝

2004年,57歲的姚期智也做出了人生中的重要抉擇。他辭去美國普林斯頓大學終身教職,出任清華大學計算機科學專業教授,開啟全新學術探索。這位圖靈獎獲得者、著名計算機科學家的全職回國,被認為是“填補了國內計算機學科的空白”。

在清華,姚期智下大力氣培養本科人才,推動計算機學科發展,創立計算機科學實驗班、清華學堂人工智能班,建設理論計算機科學研究中心、交叉信息研究院等,一步步向“培養世界一流計算機人才”的夢想邁進。

“培養中國青年才俊,促進高端科研的開展,是我一生中感到最有意義的工作。”在清華的辦公室內,已年過七旬的姚期智說,“推動實現中華民族偉大復興,是清華非常重要的目標。我希望培養的學生能立足中國、領跑世界,尤其要有中國心,能對中國的發展、社會進步產生積極貢獻。”

畢業生在草坪上拋起學士帽。圖片由清華大學提供

“行勝于言”:青春為國強民富而綻放

在福建福鼎市大崳山島東角村,村里廢棄已久的魚露倉庫,搖身一變,成了兼具茶飲、閱讀、觀影等多功能的禮堂。這一切,都源于清華建筑學院師生的“化腐朽為神奇”。入戶調研、測量設計、繪制施工圖……師生們對村莊閑置房屋進行設計改造,打造服務空間,還幫助村莊制作旅游文創產品,為這個臨海山坳里的小漁村帶來切實改變。

為服務國家鄉村振興戰略,過去3年多,清華大學鄉村振興工作站已在河北、山東、云南、福建等15個省市設立25個站點,并帶動全國60余所大專院校的1500余名師生參與到各地鄉村振興工作站的規劃建設中。除改善村貌外,清華各院系學生還發起文創設計、產業孵化、垃圾分類、鄉村旅游等多個項目,推動農村增收。

清華社科學院的博士生沈圳,2019年起就參加鄉村振興工作站的公益服務項目,如今已是山東濟寧支隊隊長。盡管自己就是濟寧人,但回鄉幾次都沒顧得上回家。

清華大學校園。清華大學供圖

“我們經常在思考,什么是大舞臺、大事業?難道只有大城市才是我們的舞臺?我們想要為鄉村做些什么,不求驚天動地,只用行動去做。”帶著這樣的希冀,沈圳帶領隊員們走進鄉村,想方設法幫助村民改善生活和村貌,“為村民修過門、設計過房、看過宅基地,還幫留守老人修理壞了的電視,真切感受到鄉土中國的模樣。”

“服務國家鄉村振興,其內核是家國情懷,體現了清華人的使命擔當。”清華團委副書記程正雨說,幾年來,學生們踴躍報名走進鄉村和基層服務。“我們很多老校友都是在平凡崗位上默默貢獻,這種家國情懷、集體主義的精神一直傳承至今。”

在清華,“行勝于言”是師生們經常說的一句話,也是百年清華的校風。1920級學生畢業時向母校獻上日晷一尊,在其底座鐫刻著“行勝于言”的銘文。20世紀80年代初,清華人率先喊出“從我做起、從現在做起”的口號,成為彼時青年精神的象征,也反映了清華人重視實踐、埋頭苦干、不尚空談的品質。

清華大學標志性建筑二校門。(記者魏夢佳攝)

秉承優良傳統,續寫時代篇章。新時代的清華人,牢記服務社會、助力國家發展的使命責任,在科研、扶貧、抗疫等一線接續奮斗,開拓進取。

2013年以來,清華大學定點幫扶云南省南澗縣,扎實開展教育、醫療、產業等多個重點扶貧項目,助力當地經濟社會發展。2018年底,南澗縣貧困發生率降至1.32%,提前一年達到脫貧摘帽標準。

2020年,面對突如其來的新冠疫情,清華迅速組織18支科研突擊隊,夜以繼日加快研發。清華大學艾滋病綜合研究中心主任張林琦團隊的10多名成員,去年以來一直在爭分奪秒地進行疫苗研究和抗體研發,兩個春節都在實驗室度過。他們成功分離出數十株具有強效抗病毒活性的中和抗體,其中2株正在中美兩國開展臨床研究,將為治療和預防新冠肺炎提供強有力的醫學干預手段。

2020年,清華牽頭承擔重點研發項目30項,連續五年居于全國高校首位。“十三五”期間,清華共牽頭承擔重點研發項目148項,涉及42個重點專項。

而一批批年輕學子正接過支教的火炬,唱響青春之歌。20多年來,清華大學研究生支教團已有360多名學生志愿到西藏、青海、甘肅、云南、寧夏等西部省份支教,惠及數萬名當地學生。

2018年,清華大學研究生支教團楊波在青海支教時給高一學生上課。(受訪者提供)

來自陜西省延川縣的清華公共管理學院碩士生楊波,懷著對國家資助讀書的感恩之心,大一時就開始參與支教活動,希望通過支教對偏遠地區的教育有些許改變。在青海西寧湟中一中支教期間,一周上3個班的化學課、批閱試卷到凌晨、到學生家里家訪,都讓他覺得充實。為激發學生興趣,他還開了化學實驗直播課,表演“撒鹽起焰火”“大象牙膏”“空瓶起白煙”等化學魔術,受到學生熱捧。

3月26日,清華大草坪上鐫刻著“行勝于言”銘文的日晷。(記者魏夢佳攝)

從感恩到責任,讓楊波在基層中成長,并于支教期間選擇入黨。“清華的校風是行勝于言,不在于你說了什么,而要看你做了多少事。”楊波說,支教經歷讓他看到偏遠地區學生的期待,也更明確了使命責任,“我會繼續志愿服務,以踏實的作風為祖國教育事業出力。”

數據顯示,2016年至2020年,清華共培養了4.4萬多名高層次人才,80%以上畢業生赴國家重點單位就業創業。

對于母校,一代代清華人浸潤其中,充滿眷戀。

對于“清華精神”,1930年考取清華西洋文學系的國學家、語言學家季羨林曾說:“我的理解就是永葆青春,永遠充滿了生命活力,永遠走向上的道路。”

曾在清華就讀并任教的楊絳先生說,她在許多學校上過學,最愛的是清華大學。她期望學生“永記‘自強不息 厚德載物’的清華校訓,起于自強不息,止于厚德載物,一生努力實踐之”。

曾在清華就讀并擔任清華經濟管理學院首任院長的朱镕基認為,清華的精神是“追求完美”。因為每個人都肩負著建設祖國的任務,在這里學習就感到自己要追求完美,要做到最好。

從空中俯瞰清華大禮堂。(清華提供資料圖)

作為清華第19任校長,邱勇自1983年考上清華后再沒有離開這座讓他眷戀的校園。在他看來,清華有最好的校名、最好的校友,也有最好的校園、最好的校訓,給人以“溫暖的感覺,以及人生成長的力量”,讓學生們能承擔更大責任、走得更遠。

“一聲鶴唳,殷勤喚起,大地清華。”王國維的詞句,描述了一個純潔凈明、意境高雅的世界。“清華人心中不止有水木清華,也憧憬著‘大地清華’;清華人不僅植根中國大地,也胸懷世界大地。愿斯園水木永遠清華,愿人間大地永遠清華!”邱勇說。(李斌、魏夢佳)

編輯:海洋