2021-04-02 14:39:40 來源:中國青年網

春天正款款走來。走進線下文旅空間,看一場有聲有色、沉浸其間的展覽,來一次萬物生長、光影相隨的夜游,成為人們文化生活中一個有趣有益的選擇。

沉浸式業態是數字文化產業的一種新興模式。“十四五”期間,“實施文化產業數字化戰略,加快發展新型文化企業、文化業態、文化消費模式”,被寫入了滿足人民文化需求、推進社會主義文化強國建設的戰略部署。在文化和旅游部去年11月發布的《關于推動數字文化產業高質量發展的意見》中,強調“引導和支持虛擬現實、增強現實、5G+4K/8K超高清、無人機等技術在文化領域應用,發展全息互動投影、無人機表演、夜間光影秀等產品,推動現有文化內容向沉浸式內容移植轉化,豐富虛擬體驗內容”。

當文化旅游與科技手段相遇,在融合碰撞中會產生怎樣的火花?近年來,一些地方、文博單位、文創企業等進行了初步探索,積極貫徹落實相關部署。我們邀請幾位代表介紹他們的經驗與心得,一起感受“沉浸”的趣味,并請專家就該業態的高質量發展分析建言。

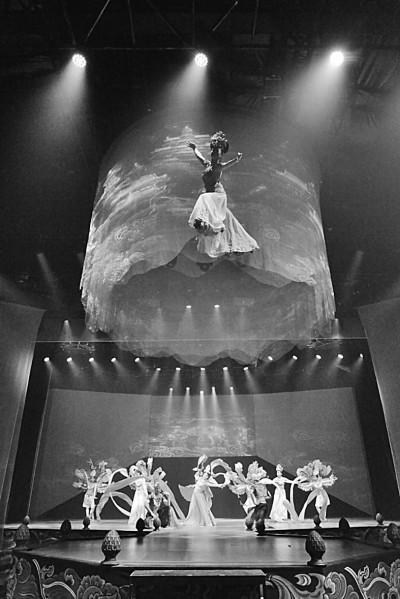

《樂動敦煌》演出現場。光明圖片

沉浸式戲劇:打破舞臺與觀眾間的“隔墻”

講述人:甘肅省文聯主席、沉浸式演出《樂動敦煌》文學編劇 王登渤

接到沉浸式演出《樂動敦煌》的劇本創作邀約前,我寫過長篇小說《日落莫高窟》,也從《敦煌》《大夢敦煌》《絲路花雨》等文藝作品中積累了很多創作靈感。于是,我和甘肅省作家協會駐會副主席滕飛合作,編寫了一個具有豐富舞臺劇要素的劇本。但看到編導發來的演出第一稿時,我完全懵了:這完全顛覆了我們原有的編創理念!

沉浸式戲劇《樂動敦煌》演出現場。光明圖片

是我們的劇本出了問題嗎?我用了整整一晚反復琢磨,也試著去理解“環境戲劇”“沉浸式戲劇”等概念。所謂沉浸式,就是讓觀眾置身于場景氛圍之中,和劇中角色“零距離”。因此,故事情節和人物塑造要相對簡化,氛圍營造卻必須下足功夫。漸漸地我們理解了這種新的藝術樣式,決定打消腦子里的條條框框。

2019年國慶期間,經過主創團隊反復打磨,《樂動敦煌》在蘭州首演。故事講述了西域樂手白歆在創作瓶頸期來到敦煌,尋找天籟之音的故事,共分為“源起妙音”“樂動絲路”“上元踏歌”“盛世華章”四個章節。觀眾會隨著故事情節的推進,在三個體驗功能區中緩緩行走。沙漠戈壁、駝隊駝鈴、敦煌飛天、上元燈會……豐富生動的場景不斷變換,如夢如幻。我第一次親身體驗時也被舞臺特效帶來的視覺沖擊力深深震撼了,演出的逼真感令人驚嘆。

我最喜愛的,是白歆與公主之間愛情故事的結局:伴隨著敦煌古樂的大美之音,公主再現了婀娜多姿的飛天盛景,白歆仿佛看到了苦苦尋覓的“美音鳥”。他回到靜謐的月牙泉邊,對著一輪明月,實現了自己音樂藝術的升華。唯美的月牙泉風景讓我覺得仿佛置身沙漠之中,零距離感受到了敦煌樂舞的藝術感召。

這種沉浸式游走劇場,類似于傳統戲劇中“一桌二椅”的表演形式,雖然加入了現代科技手段,但在美學品格上與中國傳統戲劇一脈相承。

這次創作經歷給了我很大啟示:對文化旅游資源的挖掘不能局限于傳統形式,而是要與時俱進,滿足游客不斷提高的觀賞需求、審美需求。“筆墨當隨時代”,文藝創作者要處理好傳承與創新的關系,依托生機蓬勃的藝術形式,讓我們豐富的文化資源走向大眾、走向世界。

沉浸式展覽:再現中華文明的“高光時刻”

講述人:“互聯網+中華文明”數字體驗展策展人、騰訊新文創研究院執行院長 李航

小朋友們在素紗單衣的動作捕捉全息投影中歡快起舞;老人一邊聽著語音講解,一邊揮動日晷裝置,首都博物館亮相的“物的時空漫游”數字體驗展,讓觀眾收獲了沉浸式、可互動的深度文化體驗。

這個為期51天的展覽,共接待了5.3萬名游客。蘭亭雅集、曲水流觴、翰墨文心、絲路長歌……100件文物被劃分在五個“時空”里,用數字影像的方式打破時空,讓觀眾近距離感受優秀傳統文化的魅力。

觀眾可以在各個“時空艙”之間自由穿梭。例如,在青銅主題時空艙,隨手一畫,便能解鎖一個戰國時期青銅器,了解青銅器背后蘊藏的禮制文化;在秦文化主題時空艙,重走大秦“一統之路”,體會第一個大一統封建王朝的驍勇與秩序;在古人生活智慧主題時空艙,揮一揮手就能用古琴彈奏一曲《廣陵散》,體驗古時文人雅士之樂;在蘭亭集序主題時空艙,碰觸曲水流觴的荷葉杯,一首詩詞即刻映入眼簾……我們還邀請了北京舞蹈學院舞蹈家,通過動作捕捉“復制”了她表演的唐代舞蹈,并運用在陜西歷史博物館的唐三彩女立俑數字模型上,讓“她”在敦煌唐代古樂中輕舒廣袖,“活”了起來。還有很受歡迎的“你好,兵馬俑”互動項目,觀眾上傳自己的照片后,圖像識別技術會自動識別與該觀眾最像的兵馬俑,給出其位置信息。

在這些有趣的互動玩法背后,是3Dmapping投影技術、全息投影和體感互動技術等的全方位支持。

這次展覽得到了廣泛關注。下一步,我們會繼續把科技與文化結合起來,發展原創動漫、游戲、影視等多形態產品,面向年輕人講好中華文明故事;同時,我們也會持續探索AI等技術在文博領域的運用,讓互聯網創新成果為中華優秀傳統文化的傳承、創新與發展插上翅膀。

沉浸式夜游:用藝術賦予夜經濟更多魅力

講述人:青年燈光視覺藝術家、“萬物共生”戶外光影藝術沉浸式體驗展總導演 馬博

3月25日,伴著含苞欲綻的櫻花,2021北京國際光影藝術季(玉淵潭站)“萬物共生—蔚藍”戶外光影藝術沉浸式體驗展與觀眾見面了。體驗展將持續至10月10日,整個區域以清波蕩漾的水元素為核心,打造出一個夢幻綺麗的“蔚藍星球—晶石世界”。

觀眾在“萬物共生”戶外光影藝術沉浸式體驗展上拍照。光明圖片

這已經是我們第二次在玉淵潭與觀眾“奇幻相遇”了。去年8月20日至12月25日,首屆北京國際光影藝術季——“萬物共生”戶外光影藝術沉浸體驗展在玉淵潭公園亮相,對于那次的展覽現場,我至今記憶猶新:穿過“萬物之門”光影通道,一個搖曳著燈光、樹影的虛擬世界映入眼簾;進入“盛放”展區,萬點熒光隨音樂節拍在園林中飄動,如螢火蟲飛舞于花叢;在“潤物”展區,云朵形狀的氣候模擬互動裝置模仿出云、雨、霧三種自然現象……

“萬物共生”戶外光影藝術沉浸式體驗展作品。光明圖片

為了那次創作,我曾數十次到玉淵潭公園實地勘察,了解展覽場地“櫻落花谷”景區的區域結構。初次踏勘時正值初冬,寒風凜凜,草木凋零。我在腦海中一次次地給現場賦予色彩和畫面,又一次次推翻重新構思。不久之后,突如其來的新冠肺炎疫情加深了我們對生命的敬畏。最終我們決定以“萬物共生”為主題,從光、影、霧、氣、水、雷、風等自然現象中提煉元素,引領大家探索生命萬物的無限可能。

近幾年,我國的沉浸式數字藝術迅速發展,但我們還需要大量的自主研發,需要更多作品的沉淀,以及市場機制的不斷優化。

常在公園活動的多為老年人,這個“萬物共生”夜游項目卻成了景區打卡地,吸引了很多年輕人來到公園。從這個角度來說,沉浸式光影藝術展為城市公園的運營開辟了一條新思路。

編輯:海洋