2020-12-08 16:31:18 來源:光明網

中國的絲綢發展史,江南是一個關鍵地區;江南的經濟,絲綢是一個重要領域。

江南絲綢,淵源于遠古、崛起于唐末,到宋代則三分天下有其一,至于明清時期,則蠶桑之盛、絲綢數量之多、質量之優、品種花樣之繁、用途之廣和在海內外聲譽之隆,為全國任何一地所不及。直到現在,江南絲綢仍是我國對外出口的重要商品。

絲綢文化如何浸潤江南的日常生活?不妨讓我們放眼傳統詩文、繪畫、戲曲、古典小說等中國傳統文藝樣式。

清代盤金彩繡獅子紋荷包,中國絲綢博物館藏

作者:潘惠英

古代詩畫中的江南絲綢

白居易的《繚綾》,似一篇關于越州特產繚綾的說明文;樓璹繪制《耕織圖詩》,其中織圖24幅,詳實記錄南宋蠶桑業和絲織業生產的各個環節

中國是農業大國,一直十分重視農桑,古典文藝作品中自然有不少表現蠶桑勞作或描寫蠶婦織女的現實生活。南宋畫家牟益的紙本水墨畫《搗衣圖》繪南朝詩人謝惠連《搗衣詩》之詩意,畫中庭院秋深,32位女子搗練、裁衣、縫衣、寄衣,到卷尾緩緩展現全卷主題:“紈素既已成,君子行未歸。裁用笥中刀,縫為萬里長。盈篋自余手,幽緘俟君開”,不僅呈現了從搗制衣料到裁衣、寄衣的完整過程,也生動形象地表達了她們良人從軍久不歸的閨怨哀傷——“搗衣”是六朝和唐代詩畫的常見題材,指將生絹等衣料鋪在平滑的砧板上,用木棒敲至柔軟熨貼,以便于剪裁縫制衣服,而并非望文生義的“用木棒敲打清洗衣服”之意。勤勞的蠶婦織女們創造了絢爛多姿的絲綢產品,五代十國時期南唐畫家顧閎中的《韓熙載夜宴圖》絹本設色,工整精細地描繪了高官顯宦之家晚宴歡會的場景,其中的仕女們綺羅錦繡,衣袂鮮潔,絢中出素,嫵媚高雅,簾幕和帳幔也無不是絢麗多彩的絲綢制品。

唐代大詩人白居易體恤民生之多艱,常常在詩歌中反映和揭露現實,如知名度很高的“一丈毯,千兩絲,地不知寒人要暖,少奪人衣作地衣!”便是其新樂府詩《紅線毯》的結穴之句。詩曰:“紅線毯,擇蠶繰絲清水煮……彩絲茸茸香拂拂,線軟花虛不勝物;美人蹋上歌舞來,羅襪繡鞋隨步沒……百夫同擔進宮中,線厚絲多卷不得……”,以極其寫實的風格強調了宣州紅線毯的綿軟厚實,其制作之不易亦顯而易見。白居易的另一首新樂府《繚綾》,則似一篇關于越州特產繚綾的說明文:“繚綾繚綾何所似?不似羅綃與紈綺。應似天臺山上明月前,四十五尺瀑布泉。中有文章又奇絕,地鋪白煙花簇雪”,描述繚綾的顏色為白色。當時浙東一帶的綾以平紋地上顯斜紋花或長浮花為主,其表觀效果正是地部稍暗如鋪白煙,而花部較亮似堆白雪。“織為云外秋雁行,染作江南春水色”一句詳細而到位地指出了綾織物先織后染的工藝特點,就是先把白絲織成面料,再染色,織物的圖案完全依靠花和地兩個部分組織結構的變化來實現。其中,“云外秋雁”是唐代十分常見的官服用綾紋樣,“江南春水色”是一種用藍草染成的間于藍綠之間的碧色,白居易在其《憶江南》中曾道“春來江水綠如藍”,描寫的就是這種顏色。“異彩奇文相隱映,轉側看花花不定”,準確地描述綾織物圖案若隱若現的特點——圖案根據光照角度時強時弱地呈現出來,甚至時有時無,有變幻奇炫的效果。如此美麗的織物出自越地織女的巧手,詩人在最后不禁感嘆:“繚綾織成費功績,莫比尋常繒與帛。絲細繰多女手疼,札札千聲不盈尺。昭陽殿里歌舞人,若見織時應也惜”,也就是卒章顯其志,扎扎實實地照應了副標題“念女工之勞也”,詩人關心民瘼的拳拳之心亦躍然紙上。有宋以降,江南絲綢業更盛。大詞人柳永在其《望海潮》中說杭州“市列珠璣,戶盈羅綺,競豪奢”,牛希濟的《生查子》結句曰“記得綠羅裙,處處憐芳草”,替可愛多情的綠裙女子表達了綿綿如春草的深情,輕靈生動而又感人至深。南宋時,樓璹任于潛令,深感農夫、蠶婦之艱辛,繪制《耕織圖詩》45幅,其中包括耕圖21幅、織圖24幅,詳實記錄了當時蠶桑業和絲織業生產的各個環節,成為后人研究宋代農業最珍貴的資料,之后歷代都有各種不同的摹本流傳。較著名的有南宋劉松年的《耕織圖》、元代程棨的《耕織圖》,明代初年編輯的《永樂大典》曾收《耕織圖》,但已失傳。明天順六年(1462)有仿宋刻之摹本,雖也已失傳,但日本延寶四年(1676)京都狩野永納曾據此版翻刻,故而現在都以狩野永納本《耕織圖》作樓璹本之代表。

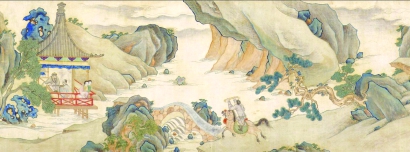

清康熙帝南巡時,江南士子進獻藏書,其中就有樓璹所繪的《耕織圖》,他便命焦秉貞在此圖基礎上重新繪制《耕圖》與《織圖》各23幅,其中《織圖》表現了養蠶從育蠶、采桑到成衣的完整生產過程。在每幅圖上,康熙還御筆親題七言絕句及序文,其中織圖包含的內容有:浴蠶、二眠、三眠、大起、捉績、分箔、采桑、上簇、炙箔、下簇、擇繭、窖繭、練絲、蠶娥、祀謝、緯、織、絡絲、經、染色、攀華、剪帛、成衣。這《御制耕織圖》與樓璹版大同小異,但更為工細纖麗,還運用了西洋的焦點透視法。

明清小說中的江南絲綢

《紅樓夢》中的絲綢故事,最令人驚艷遐想的,也許首推那極軟厚輕密又極詩情畫意的“軟煙羅”,而最令人憐惜喟嘆的,則是香菱情解石榴裙

中國是衣冠上國,禮儀之邦,對服飾穿戴十分講究,而服飾也顯示穿著者的身份地位和性格氣質,所以,小說家們往往非常重視對人物的服飾描寫。在明清小說里,穿絲著綢的主人公車載斗量。如明代馮夢龍《醒世恒言》第十六卷《陸五漢硬留合色鞋》寫張藎“自己打扮起來,頭戴一頂時樣縐紗巾,身穿著銀紅吳綾道袍,里邊繡花白綾襖兒,腳下白綾襪,大紅鞋,手中執一柄書畫扇子”;明末清初西周生的《醒世姻緣傳》第十四回《囹圄中起蓋福堂,死囚牢大開壽宴》:“只見珍哥猱著頭,上穿一件油綠綾機小夾襖,一件醬色潞綢小綿坎肩;下面岔著綠綢夾褲,一雙天青纻絲女靴”;清代吳敬梓的《儒林外史》第十二回《名士大宴鶯脰腹溯俠客虛設人頭會》:“三公子見他沒有衣服,卻又取出一件淺藍綢直裰送他”……

值得強調的是,絲綢之于江南的人們,決不僅僅是身體的遮羞御寒之物,而是沉浸滲透到了生活的方方面面。比如仕女手中的團扇是絹面的,書生輕搖的折扇扇面也往往乃綾羅所制;用于書寫或函套書畫的帛是淺黃色的“緗”,故書籍雅稱緗帙;女兒家捏在手中或掖在旗袍襟里的,是撒了幾滴香水的絲帕,或曰絹頭,步步芬馨,風情萬種;家居必備的窗紗、門簾、帳幔也多選絲綢制作,當然,綾羅綢緞錦繡衣飾和成匹的絲綢料子更是上好的嫁女之物或饋贈佳品,例如清代吳敬梓長篇小說《儒林外史》第十回《魯翰林憐才擇婿蓬公孫富室招親》:“魯編修那里也設席相留,回了允帖,并帶了庚帖過來。到第三日,婁府辦齊金銀珠翠首飾,裝蟒刻絲綢緞綾羅衣服……”,李綠園的長篇白話小說《歧路燈》第十四回《碧草軒父執讜論崇有齋小友巽言》:“王中協同閻相公到街上,備賀禮四色——銀花二樹,金帶一圍,彩綢一匹,杭紗一匹”,而在古典名著《紅樓夢》第五十六回《敏探春興利除宿弊時寶釵小惠全大體》里,江南甄府給賈府的禮單上寫著:“上用的妝緞蟒緞十二匹,上用雜色緞十二匹,上用各色紗十二匹,上用宮綢十二匹,官用各色緞紗綢綾二十四匹。”

竊以為,曹公筆端的絲綢故事,人們最耳熟能詳的,或曰最令人驚艷遐想的,也許首推那極軟厚輕密又極詩情畫意的“軟煙羅”——賈母疼愛外孫女林黛玉,見瀟湘館的窗紗舊了,當即囑咐兒媳王夫人:“我記得咱們先有四五樣顏色糊窗的紗呢,明兒給他把這窗上的換了。”當家理事的孫媳王熙鳳最是機靈,忙道:“昨兒我開庫房,看見大板箱里還有好些匹銀紅蟬翼紗,也有各樣折枝花樣的,也有流云卍福花樣的,也有百蝶穿花花樣的,顏色又鮮,紗又輕軟,我竟沒見過這樣的,拿了兩匹出來,作兩床綿紗被,想來一定是好的。”賈母笑她年輕沒見識,解釋道:“那個紗,比你們的年紀還大呢,怪不得他認作蟬翼紗,原也有些象,不知道的,都認作蟬翼紗.正經名字叫作軟煙羅。……只有四樣顏色:一樣雨過天青,一樣秋香色,一樣松綠的,一樣就是銀紅的,若是做了帳子,糊了窗屜,遠遠的看著,就似煙霧一樣,所以叫作軟煙羅,那銀紅的又叫作霞影紗。”而最令人憐惜喟嘆的,則是第六十二回《憨湘云醉眠芍藥裀呆香菱情解石榴裙》:“香菱起身,低頭一瞧,那裙上猶滴滴點點流下綠水來。正恨罵不絕,可巧寶玉見他們斗草,也尋了些花草來湊戲。忽見眾人跑了,只剩了香菱一個,低頭弄裙。因問:‘怎么散了?’香菱便說:‘我有一枝夫妻蕙,他們不知道,反說我謅,因此鬧起來,把我的新裙子也臟了。’寶玉笑道:‘你有夫妻蕙,我這里倒有一枝并蒂菱。’口內說,手內卻真個拈著一枝并蒂菱花,又拈了那枝夫妻蕙在手內。香菱道:‘什么夫妻不夫妻,并蒂不并蒂!你瞧瞧這裙子。’寶玉方低頭一瞧,便噯呀了一聲,說:‘怎么就拖在泥里了?可惜這石榴紅綾最不經染。’”——原名甄英蓮的香菱幼年被拐,給呆霸王薛蟠做妾,縱有靈心慧質,卻奈何命薄如紙。薛家豪富,一條新石榴紅綾的裙子其實不足為惜,但對她卻的的確確是個不大不小的麻煩,好在有寶玉憐香惜玉體心貼意,讓守孝中的襲人將同款裙子相贈,才得免“姨媽老人家嘴碎”。

傳統戲曲中的江南絲綢

《牡丹亭》里,因情深而病篤的杜麗娘在素絹上自描春容;《桃花扇》中,侯方域接到冰綃汗巾所包櫻桃的這一風雅細節,成為他與李香君定情的開端

有道是舞臺小天地,天地大舞臺。多姿多彩的戲曲世界里,自然也不乏絲綢的倩影。在黃梅戲《天仙配》中,七仙女感慨“神仙歲月太凄清”,偷偷下凡,與勤勞淳樸的董永結為夫妻。他倆同去員外家上工,卻被百般刁難。七仙女自稱“能洗衣漿衫,又會織布紡紗”,員外趁機要她一夜之間織成十匹錦絹,如織不成,三年長工要再加三年,如織得成,則三年長工改成百日。董永見員外故意給了一捆無頭亂絲,十分擔憂,連道“這便如何是好”。七仙女胸有成竹,召喚姐妹們下凡,一邊唱著“五更調”,一邊從容織完了十匹錦絹,百日后開開心心地夫妻雙雙把家還,令觀眾在抒情歡快的黃梅調中與劇中人一起喜笑顏開。這個故事家喻戶曉,不僅是對平凡美好日子的詠贊,也反映了織布紡紗是我國古代女性的主要勞作技能。

明代劇作家梁辰魚的傳奇《浣紗記》原名《吳越春秋》,講的是著名的美女西施的故事——越國上大夫范螽與諸暨苧蘿西村的浣紗女施夷光在溪水邊偶遇定情。吳滅越,越王勾踐臥薪嘗膽,圖謀復國雪恥。范蠡獻計,將西施送給吳王夫差,果然令夫差沉迷酒色,荒廢政務,最終國破自刎。大功告成后,范蠡攜西施泛舟歸隱。在該劇第二出《游春》里,西施唱著〔商調·繞池游〕照例去溪邊浣紗:“苧蘿山下,村舍多瀟灑,問鶯花肯嫌孤寡。一段嬌羞,春風無那。趁晴明,溪邊浣紗”,遇到范蠡,二人以她所浣之紗定情,范蠡便唱〔雙調·玉抱肚〕:“行春到此,趁東風花枝柳枝。忽然間遇著嬌娃,問名兒喚作西施。感卿贈我一縑絲,欲報慚無明月珠”,劇情由此開端,曲詞亦明確勾連劇名,頗妙。

明代另一杰出的劇作家湯公顯祖在其代表作《牡丹亭》的第十四出《寫真》里讓因情深而病篤的杜麗娘在素絹上自描春容:“(旦作驚介)咳!聽春香言話,俺麗娘瘦到九分九了。俺且鏡前一照,委是如何?(照悲介)哎也,俺往日艷冶輕盈,奈何一瘦至此!若不趁此時自行描畫,流在人間,一旦無常,誰知西蜀杜麗娘有如此之美貌乎!春香,取素絹、丹青,看我描畫。(貼下取絹筆上)三分春色描來易,一段傷心畫出難。絹幅、丹青,俱已齊備。(旦泣介)杜麗娘二八春容,怎生便是杜麗娘自手生描也呵!”寫真之后便是離魂,而麗娘自描之畫像則成為后面柳夢梅與杜麗娘終成眷屬的媒介。在后世的昆曲舞臺上,風流倜儻的柳夢梅拾畫叫畫,情深款款,是巾生的當家折子戲。清初孔尚任則在其歷史劇《桃花扇》的第五出里《訪翠》里描寫侯方域接到冰綃汗巾所包的櫻桃,道:“不知是那個擲來的,若是香君,豈不可喜?!”這個風雅的小細節成為李香君和侯公子定情的開端——冰綃汗巾自乃香君貼身之物,香艷雅致,寓意自顯。

有趣的是,除了《浣紗記》,紅氍毹上還有不少劇目的名稱也自帶絲綢字樣,如昆劇《白羅衫》、越劇《香羅帶》,等等,而以繡荷包、錦囊、絲帕、紈扇、香袋等定情的愛情故事,更是比比皆是。戲服和道具,也多有絢美的絲綢制品。(潘惠英)

編輯:海洋