2020-07-16 11:47:29 來源:中國日報 作者:楊文博

今年是中國脫貧攻堅的收官之年。中國在減貧方面取得了輝煌成就,如果沒有中國的巨大貢獻,聯合國千年發展目標的實現就無從談起。回顧過去幾十年中國的扶貧歷史,可以總結出不少成功經驗,包括努力發展經濟、各級政府的重視、精準扶貧政策、社會各界參與以及國際合作等。

近年來,中國脫貧攻堅成績斐然,取得了歷史性突破。在改革開放之初的1979年,中國貧困人口占九成以上,而到2019年已經基本消除了極端貧困。

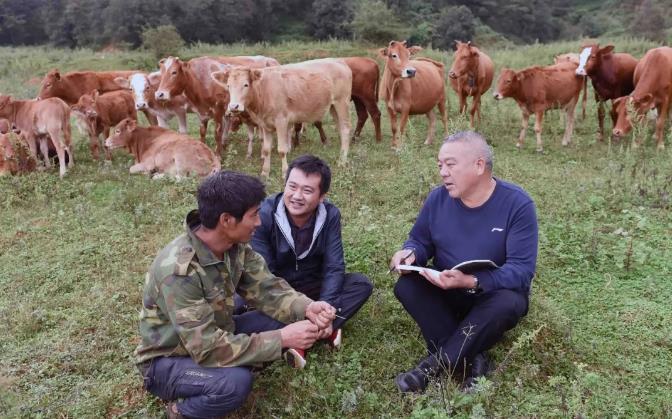

圖片來源:新華社

圖片來源:新華社

按照中國的貧困標準,即農村地區人均年收入2300元人民幣以下,中國農村貧困人口比例已從1978年的97.5%下降到2017年的3.1%,即從7.7億人減少到3050萬人。而根據今年兩會政府工作報告,2019年中國貧困發生率進一步下降至0.6%。

如果按照世界銀行劃定的貧困標準,即每日收入不足1.9美元,那么在1978年到2015年間,中國貧困人口從約8.75億下降至1000萬。

得益于醫療水平的進步和人民生活質量的提升,今天的中國人均預期壽命比上世紀中葉大幅提高約30歲。

圖片來源:新華社

圖片來源:新華社

中國的社會進步和經濟發展令世人矚目。自1981年以來,全球約有12億人口脫貧,其中中國脫貧人口占約74%。如果沒有中國的減貧成功,聯合國第一項千年發展目標(即1990年至2015年極端貧困人口減半)的實現便無從談起。

那么問題來了:中國取得如此巨大的減貧成就,究竟原因何在?

1 改革開放,經濟騰飛

首先,這很大程度上應歸功于改革開放所帶來的快速、持續的經濟增長。中國堅持貿易與投資開放,逐步放開商品價格,實行多種所有制共同發展,加強產權制度,控制通貨膨脹,從而保持了宏觀經濟的相對穩定,使高儲蓄轉化為高投資和快速的城市化進程,進而引發了快速的結構轉型和生產率提升。

圖片來源:中國日報

圖片來源:中國日報

中國的對內改革始于農村家庭聯產承包責任制;而1980年開始設立的沿海經濟特區,拉開了對外開放的序幕。隨著21世紀的到來,中國加大對高等教育和科學技術的投入,迎來了增長模式轉換的新時代。

中國享受巨大的人口紅利長達40年。自上世紀70年代以來,中國吸引了大量外資,發展勞動密集型產業,這進一步推動了人均收入的增長。

2 各級機構,政策支持

自改革開放以來,扶貧工作得到了各級政府的重視和支持。1986年,國務院成立了貧困地區經濟開發領導小組,也就是今天的國務院扶貧開發領導小組,并在省、市、縣等地方各級政府均建立了扶貧辦公室。國務院扶貧開發領導小組負責監督扶貧政策的制定,包括國家貧困線的劃定和減貧項目的頂層設計;各級扶貧辦負責監督地方減貧項目落實情況。

圖片來源:新華社

圖片來源:新華社

扶貧項目的主要目標是使人們獲得可持續性生計,也就是通過發展來脫貧。由于大多數貧困人口來自農村,所以發展農業生產力是重中之重,許多扶貧項目就是專門針對農村地區設計的。各級扶貧機構推動相關政策設計和項目落實,在很大程度上使中國避免了再次遭遇饑荒。

3 量身定制,精準施策

無論是時間上還是地域上,中國的減貧節奏并不一致。上世紀80年代,中國的減貧速度最快,后來隨著貧困人口減少和經濟增長放緩,減貧速度隨之變慢。

改革開放初期,僅僅依賴經濟增長就取得了顯著的扶貧成效,特別是在農村地區。而近年來實施的“精準扶貧”政策則更有針對性。要想真正實現精準扶貧,就必須了解貧困家庭及其成員信息。2014年,中國完成了全國貧困戶“建檔立卡”工作,相當于針對最貧困人口創建了一個大型“數據庫”,初步統計出7000萬貧困人口。

圖片來源:河南日報

圖片來源:河南日報

隨著中國扶貧工作進入“啃硬骨頭”、“攻堅拔寨”的沖刺期,該數據庫不斷更新,為基層政府制定相關政策,確保最后一批貧困人口順利脫貧提供了參考依據。

4 社會各界,一齊動員

中國除了將扶貧工作成效納入政績指標,以此調動各級政府官員積極性外,大量企業、銀行、民間組織和慈善團體也群策群力,為減貧事業添磚加瓦,做出一份貢獻。這種“舉國之力”的做法是中國獨有的。

中國電子商務的蓬勃發展,使貧困和偏遠地區可以更方便地對外銷售商品,和以更低價格購買商品。政府大力加強這些地區的互聯網基礎設施,助推了當地產品走向市場。大型電子商務企業也積極扶持農村電商發展。移動互聯網技術還使貧困人口能夠享受更多的金融、醫療以及教育等服務。

圖片來源:中國日報

圖片來源:中國日報

改革初期的一個弊端是財政資源下降,導致教育和衛生等政府服務不均衡。為了扭轉這種不平等現象,政府出臺了多種措施,包括重新分配財政資源,激勵優秀教師到最貧困地區工作,以及鼓勵教育資源豐富的地區和學校同貧困地區學校“結對子”,進行對口幫扶。

5 國際合作,全球經驗

中國在減貧方面的成功也部分依賴于國際伙伴關系。世界銀行提供了直接和間接的扶貧援助,特別是為農業、運輸、能源、城市化、衛生、教育、社保以及扶貧等部門的改革提供了建議和財政資源。中國在國際合作過程中注重提升自身的改革能力建設,將國際經驗“消化吸收”,結合中國國情在國內進行推廣,形成了“具有中國特色”的解決方案。

圖片來源:中國日報

圖片來源:中國日報

作 者

郝福滿 (Bert Hofman)

世界銀行中國、蒙古和韓國局前局長

江詩倫 (Lauren A. Johnston)

倫敦大學亞非學院副研究員

編輯:楊文博