2019-06-11 2:01:55

歷史長河奔流不止,燦爛的中華文明獨樹一幟;5000多年生生不息,古老的中華民族屹立世界東方。

從文化遺產的傳承,到自然遺產的保護;從加強物質文化遺產的保護利用,到激發非物質文化遺產的創新活力……黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央站在新的歷史方位,從留住文化根脈、守住民族之魂的戰略高度關心和推動文化和自然遺產保護工作,作出一系列重要指示和全面部署。

跨越時空,璀璨的文明之光點燃億萬中華兒女內心更深沉、更持久的力量,照亮民族的復興之路。

游客在修繕一新的福建省福州上下杭傳統街區游玩(2019年6月8日攝)。 新華社記者 姜克紅 攝

游客在修繕一新的福建省福州上下杭傳統街區游玩(2019年6月8日攝)。 新華社記者 姜克紅 攝

高瞻遠矚,謀篇布局——本著對國家、民族、子孫后代負責的態度,習近平總書記以高度的歷史自覺和文化自信,為我國文化和自然遺產保護工作指明方向

端午小長假,山東棗莊臺兒莊游人如織,徜徉在大運河畔。

清晨,滿河朝霞,舟楫如織;入夜,槳聲燈影,枕河而居……沉浸在美妙風光的人們很難想象,這條貫穿南北5大水系、流經8個省市的人工河道,一度面臨擠埋填占、生態污染等諸多困擾。

滋養廣袤大地、哺育億萬民眾,有著2500多年歷史的大運河如何更有尊嚴、更加光彩地“活”下去?

人們在山東省棗莊市臺兒莊古城古運河道上劃龍舟(2019年6月7日無人機拍攝)。 新華社發(高啟民 攝)

人們在山東省棗莊市臺兒莊古城古運河道上劃龍舟(2019年6月7日無人機拍攝)。 新華社發(高啟民 攝)

2017年6月,習近平總書記對建設大運河文化帶作出重要指示:大運河是祖先留給我們的寶貴遺產,是流動的文化,要統籌保護好、傳承好、利用好。

建立遺產檔案和監測系統,出臺一系列保護世界文化遺產大運河的地方性法規,完成大運河文化帶文物保護利用專題研究報告,印發《大運河文化保護傳承利用規劃綱要》……

在習近平總書記關心指導下,中央和地方整體規劃、有序推進,一條“文化玉帶”串聯起沿岸無數物質和非物質文化遺產,為經濟社會發展提供新能量。

思想高屋建瓴,情懷深厚綿長。

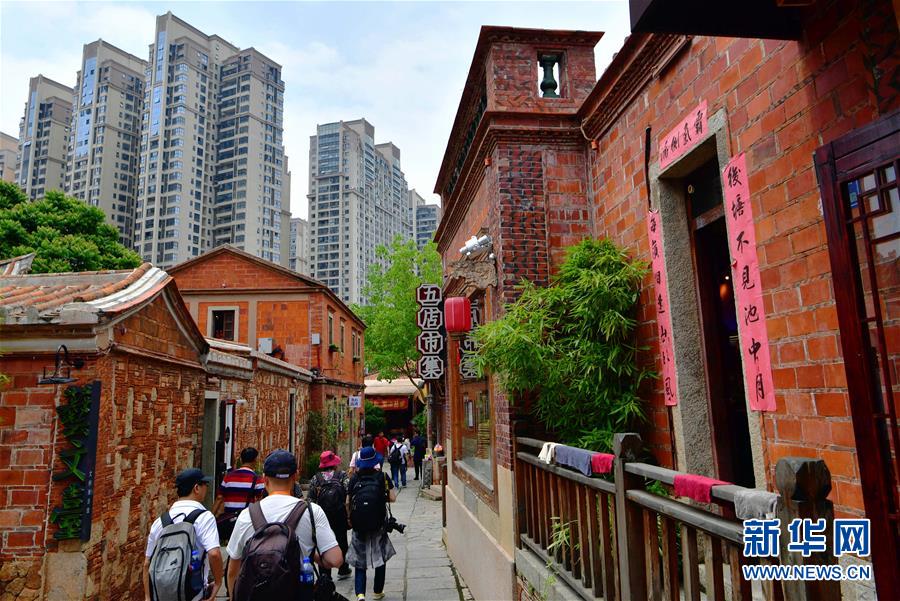

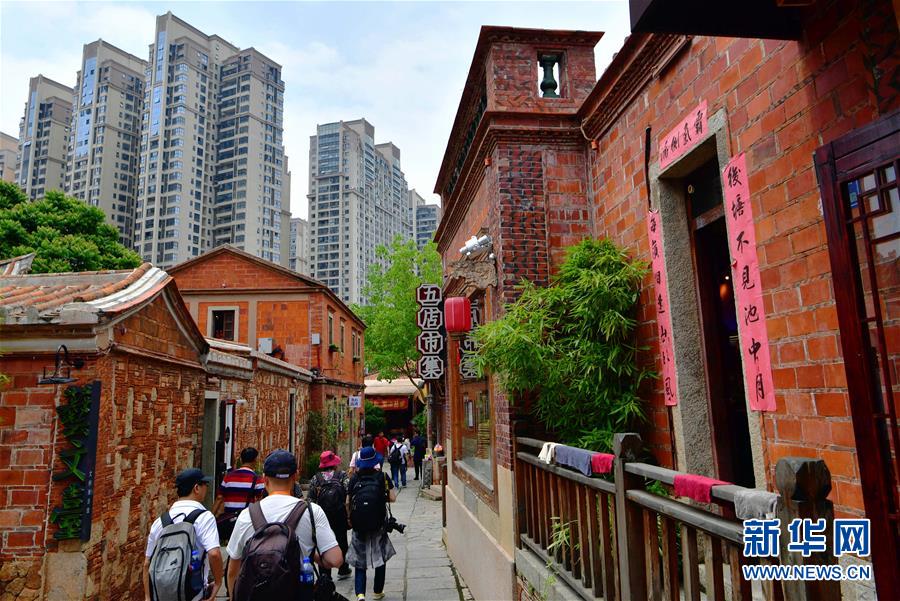

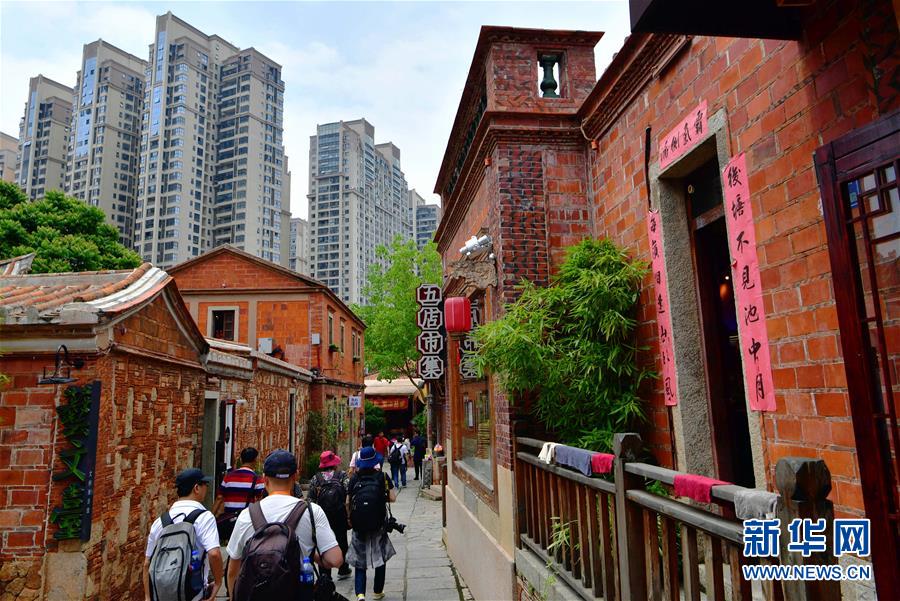

游客在福建省晉江五店市傳統街區游覽(2019年5月19日攝)。 新華社記者 魏培全 攝

游客在福建省晉江五店市傳統街區游覽(2019年5月19日攝)。 新華社記者 魏培全 攝

2002年,時任福建省省長的習近平同志為《福州古厝》一書作序時指出:“保護好古建筑、保護好文物就是保存歷史,保存城市的文脈,保存歷史文化名城無形的優良傳統。”

不忘本來,方能開辟未來。

黨的十八大以來,面對城鎮化加速的歷史進程,習近平總書記深刻指出,只有堅持從歷史走向未來,從延續民族文化血脈中開拓前進,我們才能做好今天的事業。

初夏時節,河北雄安新區容城縣晾馬臺鄉南陽村的南陽遺址發掘現場一派繁忙景象。這座遺址,是雄安新區內面積最大、文化內涵最豐富的古遺址類全國重點文物保護單位。

按照習近平總書記提出的“堅持保護弘揚中華優秀傳統文化、延續歷史文脈”的要求,河北雄安新區聯合考古隊已完成了雄安新區全域范圍內的文物調查和起步區約100平方公里內50處古遺址古墓葬的考古勘察試掘。

“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”——黨的十八大以來,習近平總書記秉持對歷史文物的敬畏之心,強化“保護文物也是政績”的科學理念,統籌好文物保護與經濟社會發展。

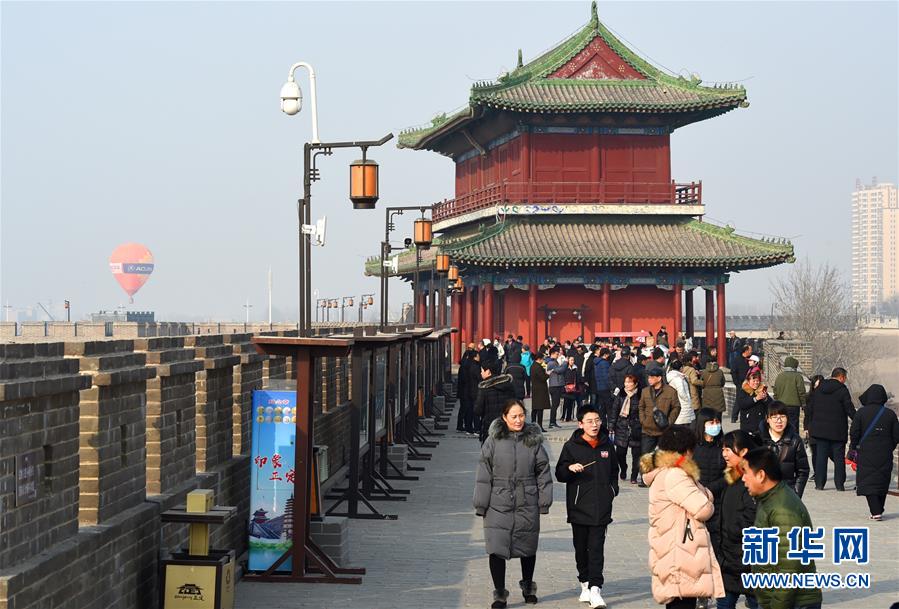

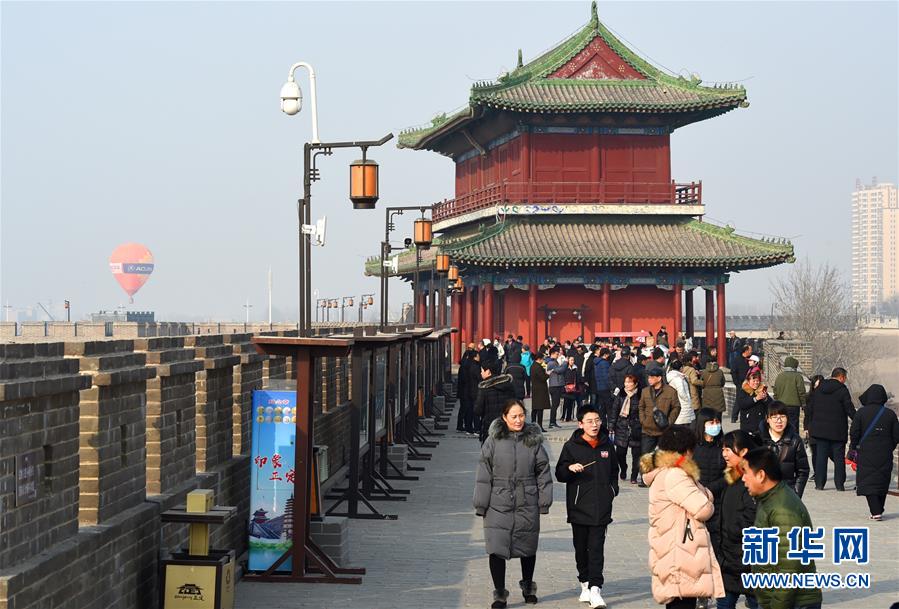

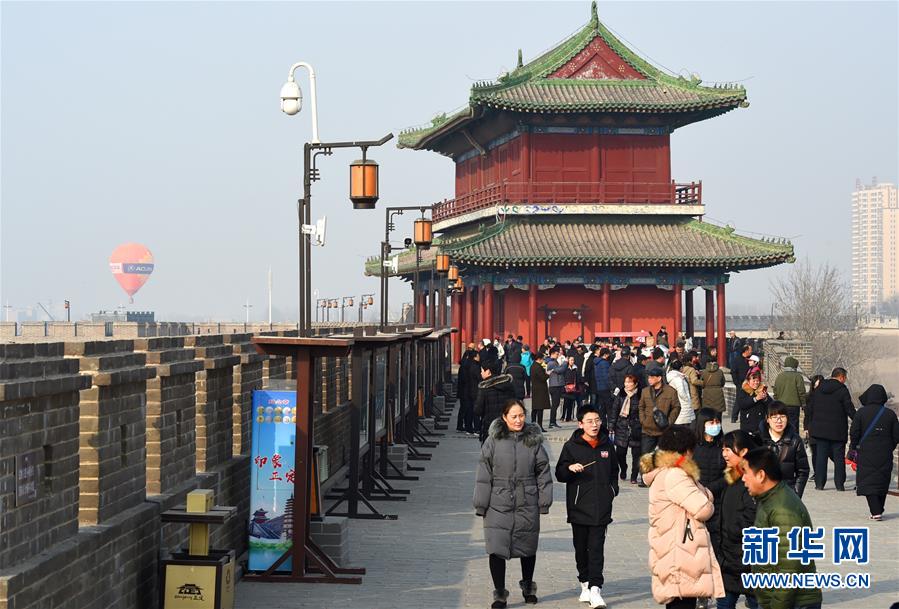

游客在河北省石家莊市正定古城游玩(2019年2月11日攝)。 新華社發(張曉峰 攝)

游客在河北省石家莊市正定古城游玩(2019年2月11日攝)。 新華社發(張曉峰 攝)

對河北正定古城保護,習近平總書記提出“秉持正確的古城保護理念,即切實保護好其歷史文化價值”。

對籌建武漢中共中央機關舊址紀念館,習近平總書記強調,“修舊如舊,保留原貌,防止建設性破壞”。

武漢大學的學生參觀武漢中共中央機關舊址紀念館(2017年3月26日攝)。新華社記者 熊琦 攝

武漢大學的學生參觀武漢中共中央機關舊址紀念館(2017年3月26日攝)。新華社記者 熊琦 攝

遼寧阜新“萬人坑”遺址遭破壞、明十三陵思陵石五供燭臺被盜,習近平總書記作出大段重要指示批示……

“文物承載燦爛文明,傳承歷史文化,維系民族精神,是老祖宗留給我們的寶貴遺產,是加強社會主義精神文明建設的深厚滋養。保護文物功在當代、利在千秋。”

接過歷史的接力棒,寶貴遺產的保護與傳承,在習近平總書記心中重若千鈞。

在北京市考察,總書記指出,歷史文化是城市的靈魂,要像愛惜自己的生命一樣保護好城市歷史文化遺產。

來到西安博物院,總書記關心的第一個問題就是小雁塔的保護,專門叮囑古建保護要秉持“修舊如舊”的原則。

云南省大理白族自治州大理市灣橋鎮古生村(2017年9月11日攝)。新華社記者 胡超 攝

云南省大理白族自治州大理市灣橋鎮古生村(2017年9月11日攝)。新華社記者 胡超 攝

來到大理白族自治州大理市灣橋鎮古生村,總書記指出,新農村建設一定要“注意鄉土味道,保留鄉村風貌,留得住青山綠水,記得住鄉愁”。

置身廣州市荔灣區西關歷史文化街區永慶坊,總書記走進粵劇藝術博物館,勉勵票友把粵劇傳承好發揚好。

……

這是中共一大會址紀念館外景(2017年10月1日攝)。新華社記者 劉穎 攝

這是中共一大會址紀念館外景(2017年10月1日攝)。新華社記者 劉穎 攝

銘記歷史滄桑,看見歲月留痕,留住文化根脈。

習近平總書記堅信:“一個民族的復興需要強大的物質力量,也需要強大的精神力量。”

他帶領中共中央政治局常委瞻仰上海中共一大會址和浙江嘉興南湖紅船,回顧建黨歷史,重溫入黨誓詞。

他踏遍西柏坡、延安、井岡山等革命圣地,留下不忘初心的紅色足跡。

透過歷史,可以觸摸信仰、激揚心靈。

在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下,文化和自然遺產保護的參天大樹生發新枝,以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神綻放芬芳。

江蘇徐州,潘安湖國家濕地公園內,年逾八旬的王秀英坐在香包工作室里忙碌地穿針引線。

2017年12月12日,習近平總書記來到潘安湖街道馬莊村,走進村里的香包制作室。拿起王秀英制作的中藥香包,總書記自己花錢買下一個,笑著說“我也要捧捧場”。

文化和自然遺產保護,不僅是國家和民族永續發展的長遠謀劃,更是公眾對美好生活的向往期盼。

現在,馬莊村的香包“火”遍大江南北,成為村里的致富“法寶”。王秀英說:“雖然我年歲大了,還要把傳統文化好好傳承下去,為社會作點兒貢獻。”

遵循習近平總書記的指引,新時代文化和自然遺產保護工作更加貼近人民的時代需求,不斷釋放蘊含的巨大能量。

這是福建省廈門鼓浪嶼“地標”建筑八卦樓(2017年8月5日攝)。 新華社記者 魏培全 攝

這是福建省廈門鼓浪嶼“地標”建筑八卦樓(2017年8月5日攝)。 新華社記者 魏培全 攝

(來源:新華網)

聲明:

1、中國周刊網所有自采新聞(含圖片),未經允許不得轉載或鏡像,授權轉載應在授權范圍內使用,并注明來源。

2、部分內容轉自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

3、如因作品內容、版權和其他問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

編輯:楊文博