2023-03-20 10:17:28 作者:梁鳳英

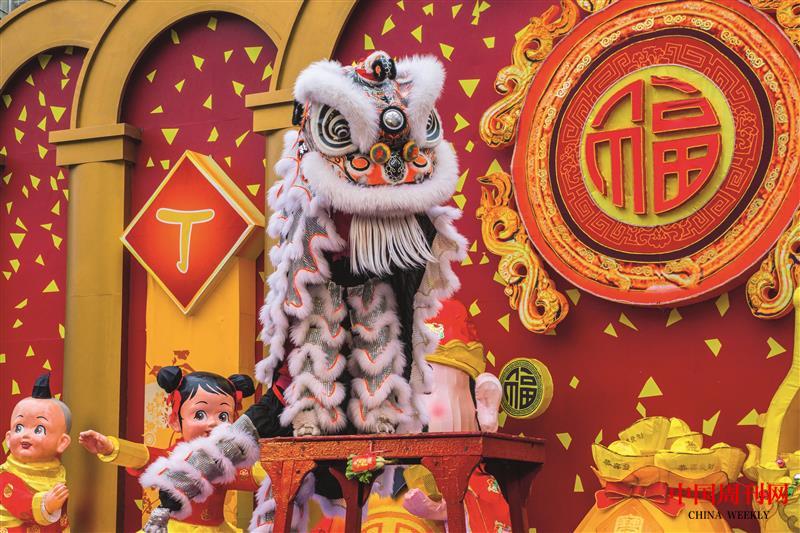

社火舞獅

“社火”是中國民間一種慶祝傳統佳節的狂歡活動,具體形式隨地域而有較大差異。在青海、甘肅、陜西等地,“社火”是他們的非物質文化遺產,也是高臺、高蹺、旱船、舞獅、舞龍、秧歌等的通稱。

“社火”在我國由來已久。古代農作物抵御不住自然災害的侵襲,因此古人崇拜天、地、風、雷、水、火(統統稱神),幻想通過祭祀和禳解儀式,求得風調雨順、五谷豐登。社火之所以成為春節文娛活動的風俗而長期流傳,一個很重要的原因就是它能夠反映古代農民的這種良好的愿望。

“社火”一詞,據《武林舊事》:我國宋代民間文藝團體在“街坊雜場”演出,被稱“社伙”。“社”者,是合作起來的班子;“伙”者,謂其人多也。后來改成“社火”的原因,是因為“一烘即過”之故。

種類繁多的社火

在我國基本上從南到北,從東到西都存在著各種類型的社火民間習俗。有背社火、抬社火、車社火、馬社火、高芯社、高蹺社火、血社火、山社火、獅子舞、唱社火、丑社火,等等。中國地方民間社火活動具有區域性的地方有:陜西社火、山西社火、河南社火、青海社火,還有一些城市特色鮮明,如:正寧社火、晉中社火、隴縣社火等。在陜西,社火是芯子、高蹺、竹馬、旱船、獅子、龍燈等的通稱,這是一種靠扮演、造型技巧取勝的藝術。它通過各種高難度的動作和嚴密的構思,讓演員扮演成歷史人物和現代人物,形成故事組合。這種藝術和秦腔緊密地結合在一起,來源于古老的黃土地,有著悠久的歷史和獨特魅力。每年春節,各鄉各村群眾自發組織,抬芯子、跑竹馬、踩高蹺、 耍獅子、走村串戶,十分熱鬧。這種喜慶活動,關中稱 “ 要社火 ”,陜北叫“鬧秧歌”“鬧紅火”。

而陜南則稱 “鬧玩意兒”“耍故事”。社火分大耍和小耍,小耍即只出柳木腿和平臺子。社火中的精華,是高難藝術——抬芯子,即在一個專用的桌子上,固定一根形狀各異的拇指粗的鋼筋,約兩米高,用色紙做出各種造型的東西,如棉花、果樹、紡車、布機,還有龍、虎等世間百物,然后按其內容把男女小孩(年齡一般4至5歲)裝扮成戲劇人物,站立頂端,少則1人,多者10余人。或并立,或疊置,或橫臥,或倒立。有的雙臂擺動,像在行走,有的似蕩秋千,高懸在3丈虛空,場面驚、險、巧、奇。社火中的高蹺往往成群結隊而行,藝高膽大的,走起路來故意歪歪扭扭,顯得搖搖欲倒,讓人捏把汗;有的行走間忽然劈一個雙叉,坐在地上撒嬌,當別人去扶時,將身子一縱,突然又跳將起來,立刻引來觀眾一陣喝彩。

跑旱船在陜南十分流行,群眾喜聞樂見。它是由女演員扮駕船姑娘,男演員扮引船舶公,二人載歌載舞,緊密配合,表演各種戲劇性的情節。

在陜西,耍社火頗具古風,幾十面三角形狼牙邊的大旗,上書各個鄉村之名。敲上威風鑼鼓,鑼鼓手少則數十,多則上百。打鑼鼓有一定套數,分老曲、新曲、緊三火等。老曲雄壯渾厚,新曲悠長明朗,緊張熱烈。雄旗獵獵,統炮轟隆。若在街上和其他村的社火隊相逢時,講究禮讓。先到者閃到一邊,后來者先走,這明是禮讓,暗則挑戰和較量。鼓聲一時大震,都想以氣勢壓倒對方。各家的社火扮演人物,也以動作、語言、換花樣等,使出渾身的解數,吸引觀眾。雖然帶有競賽性質,卻從不評名次,好壞標準自在觀眾心里。

舞獅子

山西社火在山西城鄉有一民俗,農歷春節正月十五前,這年就不算過完。而每年的元宵社火,又是人們在過年的尾聲中感到最為熱鬧、喜慶和愜意的時候。山西民間社火由來已久,有考證,主要源于古代人們對大地與火的崇敬。社,即土地神;火為火祖,是傳說中的火神。由此民間產生了祭祀社與火的風俗,并且年年歲歲流傳至今。時光流逝,如今的社火已逐步演變為正月里的一項民間娛樂活動。山西的民間社火,內容豐富,形式多樣。全省約有二百種,若按形式可分為鑼鼓類、秧歌類、車船轎類、高蹺類、燈火類、模擬禽獸類、模擬鬼神類、武技類等。

在晉南一帶廣為流行的高臺,其道具制作精妙神奇,表演技巧驚險動人。高臺表演先是鑼鼓隊在前開道,緊接著是許多裝飾艷麗的旗傘,隨后才是精彩的高臺。高臺一般由八人抬著,鐵拐根據表演內容設計,造型自然巧妙。從事表演的藝人根據一定的物理原理,利用人們形成錯覺的心理特點,虛實相伴,真假混同,那結構奇巧的“空中舞蹈”,每每令觀者提心吊膽,而表演者不慌不忙,神態自若。太原自古為軍事重鎮,古時的連連戰爭,造就了太原人的尚武鄉風。元宵節時的“武社火”,就是尚武風俗的沉淀和縮影。

甘肅社火

東北大秧歌

元宵節期間,各地城鄉舉辦的燈會,也是民間社火活動中的一項重要內容。素有“三晉燈火第一鄉”美稱的太谷縣,每年的燈會都把縣城裝扮成燈的海洋。近日,當地一些能工巧匠研制出集聲、光、電于一體的大型組燈。此燈高八米,直徑六米,燈型別致,燈外有燈,燈中有戲,燈內可容多人,真可謂“天下第一燈”。

陜西寶雞地區,人們習慣稱之西府,是陜西社火臉譜藝術頗具代表性的地區之一。特別是隴縣和寶雞縣的社火臉譜,歷史久遠,臉譜造型奇特,色彩質樸明快,紋飾講究嚴格,譜樣多而齊全,代表了西府社火臉譜的最高水準。社火的種類很多,有山社火、車社火、馬社火、背社火、抬社火、高芯社火、高蹺、地社火、血社火、黑社火等,大都在正月祭社、廟會迎神、祈雨時表演。寶雞縣赤沙鎮三寺村的血社火是陜西乃至全國唯一保留的一個社火種類,它是每逢閏年表演一次。赤沙鎮血社火是以水滸武松殺西門慶為武大報仇的故事為題材,故名血社火,又叫快活。取名“快活”有兩種意思,一是取《水滸》中地名,即“快活林”;二是取其意,即鏟除了為非作歹的惡人后人心快活。

西安社火

背冰亮膘是流傳在山西南部永濟縣境內的一種奇特的民間風俗活動,當地人給它起的名字就是“背冰亮膘”。“背冰亮膘”是由一百零八個小伙子組成八卦陣的隊形,踏著鼓點,不斷地變換隊形并進行表演。他們身著短褲,頭裹紅色綢巾,手敲銅鑼,光著脊梁背著從黃河里撈起的大冰塊。“背冰亮膘”的傳統民間文藝活動在山西南部的永濟縣由來已久。這種活動,原本是一種祭祀活動。1853年,太平天國將領林鳳樣、李開芳率部兩萬余人從揚州出發北伐,一路上突破清軍的堵截,經過安徽、河南等省來到山西的南部。一天,北伐的太平軍遇到險情,前有清軍的火龍陣阻擋,后有追兵逼近,在這種危急的情況下,永濟縣首陽長旺村的村民相福祿自告奮勇,率領二百名精兵,化裝成綿羊,將冰塊投入火陣,為北伐的太平軍打開了通路。為了紀念此事,長旺村每年正月十五前后舉辦“背冰亮膘”活動。這種“背冰亮膘”活動都要沿著黃河邊行進。一邊是洶涌澎湃的黃河,河床中滾動著冰凌,岸邊是踏著鼓點的“背冰亮膘”隊伍,令人印象深刻。這種風俗代代相傳,并且已經注入了現代體育鍛煉的色彩。冰凍的冰塊放在人的背上,而且又在每年正月十五這尚未解凍的黃河岸邊,“背冰亮膘”,是對當地年輕人體質、力量、抵抗寒冷能力的嚴峻考驗。如今,“背冰亮膘”活動仍在晉南地區的永濟縣境內流傳著,每逢正月十五,這種活動就加入到“鬧紅火”的行列中。

社火拜年隊伍

編輯:海洋