2022-01-13 15:01:14 來源:中國周刊 作者:牧童短笛

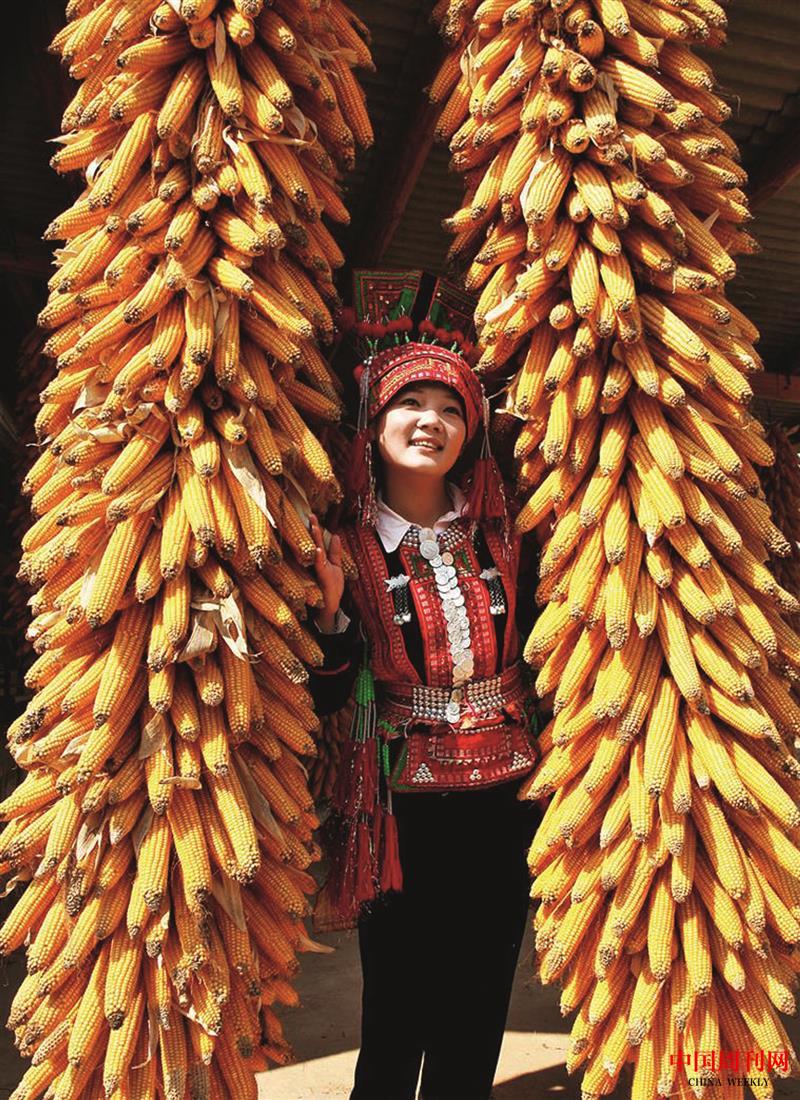

花腰傣姑娘的風姿

在云南哀牢山紅河谷地區(qū),生活著一支有著悠久傳統的傣族人。相傳他們是西漢時期古滇國貴族的后裔,盡管歷經了兩千多年的歲月變遷,他們依舊保存著千年之前的民風習俗,一直堅守傳承著古傣民族原生態(tài)文化,他們就是今天的“花腰傣”。花腰傣是人們對居住在云南紅河中上游新平、元江兩縣的傣族的一種稱謂,因其服飾古樸典雅、雍容華貴,特別是服飾的腰部彩帶層層束腰,挑刺絢麗斑斕的精美圖案,掛滿艷麗閃亮的櫻穗、銀泡、銀鈴而名之為“花腰傣”。花腰傣是一個棲居在哀牢山下一個神秘民族,而新平縣漠沙、戛灑、水塘100公里長的河谷地帶,就有四萬多人的花腰傣,是中國最大的花腰傣聚居地。最近,筆者的又踏進七彩云南,走進了中國花腰傣之鄉(xiāng)――新平。

美麗動人的花腰傣

花腰傣是一個有著神奇?zhèn)髡f的民族。遠古時期,這里有一個哀牢古國,因外族入侵、造成該民族大遷徙,年輕力壯的跑到了西雙版納、德宏及緬甸等地,而那些養(yǎng)尊處優(yōu)的貴族,從哀牢山下到嘎灑后,體力不濟,就留在了這條封閉的戛灑江邊。因地理環(huán)境封閉,其文化得以保留至今。他們的服飾、生活方式以及在附近出土的文物等與突然消失的古滇國有著某種契合。有研究認為,生活在戛灑的花腰傣們就是古滇國的“皇族后裔”,是傣族的祖先。新平是中國最大的花腰傣聚居地。境內有傣雅、傣灑、傣卡三個支系,她們創(chuàng)造了燦爛獨特的文化,尤其是她們那一身傳統華貴的服飾,把花腰傣傳統文化展現得淋漓盡致,是花腰傣民族文化發(fā)展的印證,也展現了花腰傣深厚的民族文化底蘊。

手拿香包的花腰彝小姑娘

雖然每個花腰傣支系的服飾略有差異,但他們都喜愛絢麗華美的顏色,精致復雜的配飾,用色大膽而搭配絕妙。她們把太陽戴在頭上,星星綴在身上,彩虹系在腰間;沐浴著陽光,吸取大自然的靈氣,與大自然相依相融,別有一番意境。花腰傣堪稱為研究傣族歷史的活化石。封閉的自然地理環(huán)境,使得這一寶貴的文化遺產完整地保留了下來,具有古滇國皇族服飾的花腰傣華麗服飾,不僅承載著一個民族悠久的歷史與輝煌的傳說,也是花腰傣傳統文化的載體,更是花腰傣這個民族植根于靈魂深處的信仰。

花腰傣姑娘

纏繞著巍巍哀牢山的悠悠紅河水,孕育了花腰傣。這是一個古老而勤勞的民族。由于地處偏僻,封閉的環(huán)境,從而使花腰傣完整地保存著古代先民古樸原始的自然崇拜、祭祀、巫術、染齒、紋身、服飾和趕花街等習俗。有人說花腰傣的家鄉(xiāng)如詩如畫,如夢如幻,是人們向往之地。為了這個向往,筆者和當地朋友一起深入到這里,開始了一次難忘的采風。

新平嘎灑花腰傣之鄉(xiāng)

“嘎灑”是傣語,意思是“沙灘上的街”。從字面的意思可以看出,嘎灑是交通往來、商品交易的小鎮(zhèn),它是連接景東、鎮(zhèn)沅、楚雄、雙柏等五縣的通道。有人比喻嘎灑是一個“山頭看自然風光、山腰看歷史文化、山腳看花腰傣”的小鎮(zhèn)。

花腰傣姑娘的服飾

戛灑鎮(zhèn),地處哀牢山脈中段東麓,戛灑江斜穿城鎮(zhèn)全境,國家森林公園磨盤山雄踞其東,形成“兩山對峙,一水中分”的壯美景觀。從新平縣城出來后,要經過63公里崎嶇山路的顛簸,才能到達戛灑鎮(zhèn)。在去戛灑的路上,陽光下的水田猶如一面面鏡子。一眼望去,峰峰嶺嶺盡都濃濃淡淡地綠著,處處漾波漫流的綠意,清新得令人陶然如醉,神魂飛揚。在經過近三個小時行駛后,我們終于來到享有“花腰傣之鄉(xiāng)”之稱的嘎灑小鎮(zhèn)。

嘎灑自古以來就是茶馬古道上的重鎮(zhèn)。昔日是從昆明經玉溪,到嘎灑,翻越哀牢山,過鎮(zhèn)沅、瀾滄,出緬甸的國際通道,這里曾經一度繁華。直到上世紀80年代末期,嘎灑到鎮(zhèn)沅的古道上依然是騾馬之聲不絕。遠遠地看花腰傣的住房,與西雙版納的傣家竹樓不一樣,是別具一格的土掌房,這種“一樓一底”的平頂房屋。往往是樓上住人,樓下飼養(yǎng)牲畜。這種房子盡管不乏特色,但人畜共住,對人的健康無益。為此,近年該鎮(zhèn)引入資金,除修建了花腰傣文化廣場和花腰傣小商品一條街外,還在一些村進行了改造性新村建設,改路、改廁、改水,實行人畜分開,提高農民居住衛(wèi)生水準。

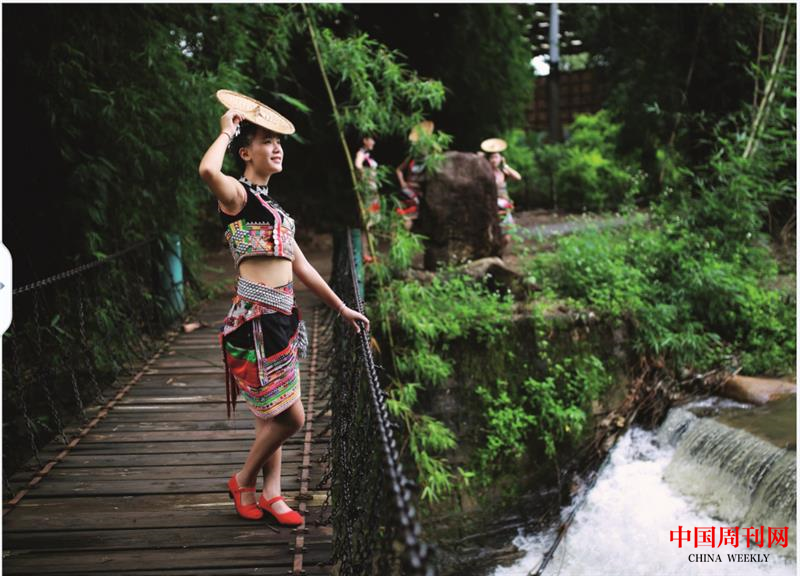

走進嘎灑“花腰傣之鄉(xiāng)”,我發(fā)覺這里的招牌很顯眼,時常有頭戴小斗笠的傣家女子迎面走來,斗笠?guī)缀跽谧×怂齻兊陌霃埬槨R粡埧∏蔚哪槪惆胄甙腴]地隱藏在鮮艷奪目的紅花竹銀當中。蒼茫、神奇、俊秀的哀牢山,像一根綢緞逶迤在新平西南,紅河就像一個溫順的小妹一樣陪它流淌。紅河在流經新平彝族傣族自治縣境內時,孕育了一個如花似玉的民族,這就是“花腰傣”。

花腰傣姑娘

進入村子,要先通過花腰傣小姑娘用彩繩制的“門”,之后要飲一杯傣家醇美的迎賓酒,才能進村寨,來到大檳榔園就進入了花腰傣的風情園。漂亮的姑娘讓人眼花繚亂,動聽的歌聲讓人心醉沉迷,花腰傣紋身、染齒、紡線、織布、刺繡、藤藝、制陶等傳統技術讓人大開眼界。

在朋友的引導下,我們漫步在花腰傣文化廣場和花腰傣小商品一條街,繼而穿過阡陌縱橫的田野,來到嘎灑鎮(zhèn)新村建設試點旋渦村。整個村寨80%的住戶新建了樓房,牲畜圈則由集體擇地有規(guī)劃地另蓋在一起。

哀牢山梯田風光

我們一行徑自走進一家戶主叫王有平的農家小樓看看。這是一個有祖孫三代的六口之家,新建的三層小樓占地120平方米,居住面積大約200多平方米,但花腰傣特色保留有限。推開幾間臥室門,地板裝修考究,只是主人因忙于農活來不及收拾,什物比較凌亂。戶主王有平不在家,只有其老母在做飯,主菜是半小鍋燉雞。微笑,綻放在她滿是皺紋的臉上。看得出,她對如今的生活是滿意的。

花腰彝農家姑娘

漩渦河在村南與戛灑江匯合,如同一個孩子奔入母親的懷抱。一座鋼繩和竹子鋪就的吊橋架在漩渦河上,當地人叫它“情人橋”。過了橋,又是古樹林,那是花腰傣青年男女對歌的地方。

美麗的花腰彝少女們

出了旋渦村,我們應邀到不遠的南蚌村看花腰傣歌舞。進場前,好客的花腰傣青年給我們安排了別出心裁的迎賓禮。身著艷麗服飾的男女青年敲鑼打鼓分列兩旁,由一個叫刀翠的花腰傣姑娘手牽客人在鼓樂聲中跨過三道彩帶。當我在朋友的引導下跨過彩帶時,近距離打量了一下這些花腰傣姑娘的艷麗服飾:俏麗的面容下,身著緊身束腰的小衣服,布料上的花紋紅綠色相間;后腰部系一個小小的竹簍,滿身佩戴著精美銀質飾品。演出開始了,青年們以歡快熱情的舞蹈節(jié)目,反映了花腰傣男女在當地的生產、生活及愛情,詮釋了花腰傣這個美麗民族的特色。

新平的哀牢山景區(qū)

哀牢山茶馬古道上的游人

趕花街

古老的傣灑“花街”,一年兩次。據悉花街這天,整個戛灑壩子的傣家姑娘一早醒來便生火做飯,早飯后,阿媽幫著姑娘梳理秀發(fā),淡抹脂粉,穿上節(jié)日盛裝。穿戴完畢,阿媽將花腰帶、花筒帕、花手巾、香荷包等繡物放進綴滿彩色纓綬的秧籮里,挎在女兒腰間,最后再給姑娘戴上斗笠。姑娘們便心花怒放地從家里出來,三五成群地走向“花街”。她們會各自找一塊醒目的地方,從花秧籮中把心愛的繡物拿出來擺好,以等待傣家男孩來逛街串寨。小伙子們上穿白襯衫,下著青綢褲,腰挎把子刀,吹著金竹笛翩翩而至。他們走走停停,先看看地上擺著的“花”,再瞄瞄“花”旁邊的“花”,一時間,“花街”蜂吟蝶舞,情意盎然。要是小伙子對某位姑娘傾心,便投去含情脈脈的目光,如果姑娘鐘情,就報以甜甜一笑。剎那間,眼明手快的小伙子立即從姑娘擺著的繡物中拿了花手帕或香荷包離開“花街”。姑娘隨即也收起繡物,不緊不慢跟去,走向好說話的地方。我仿佛看到溫柔羞怯的小卜少(小姑娘),在雞棕笠帽的遮掩下,悄悄瞟看往自己秧籮里塞禮物的小卜冒(小伙子),倘若相中了便收下禮物,羞澀地朝意中人莞爾一笑,便雙雙走向鳳尾竹林深處的情景。

女子舞龍隊

戛灑鎮(zhèn)的花街沒有花,只有愛。風情萬種花腰傣女子,是花節(jié)最美的花。每年農歷正月初三的"趕花街"這一天是花腰傣愛情盛放的美好時光。在這個獨一無二的"東方情人節(jié)"上,傣家小卜少穿戴得如花似玉,把自己的濃情蜜意裝滿腰間的秧籮,期待著與意中人檳榔樹下的甜蜜相約。花街上,誰能吃上傣家小卜少親手喂的菠蘿飯一定是最幸福的人。在嘎灑,你會被花腰傣民族風情感染而融入優(yōu)美的舞蹈中狂歡,沉浸于鐘靈毓秀的傣家村鎮(zhèn),實在是千金萬貫都買不來的體驗!

能歌善舞的花腰傣姑娘們

編輯:海洋