2024-07-15 10:09:10 作者:魏強

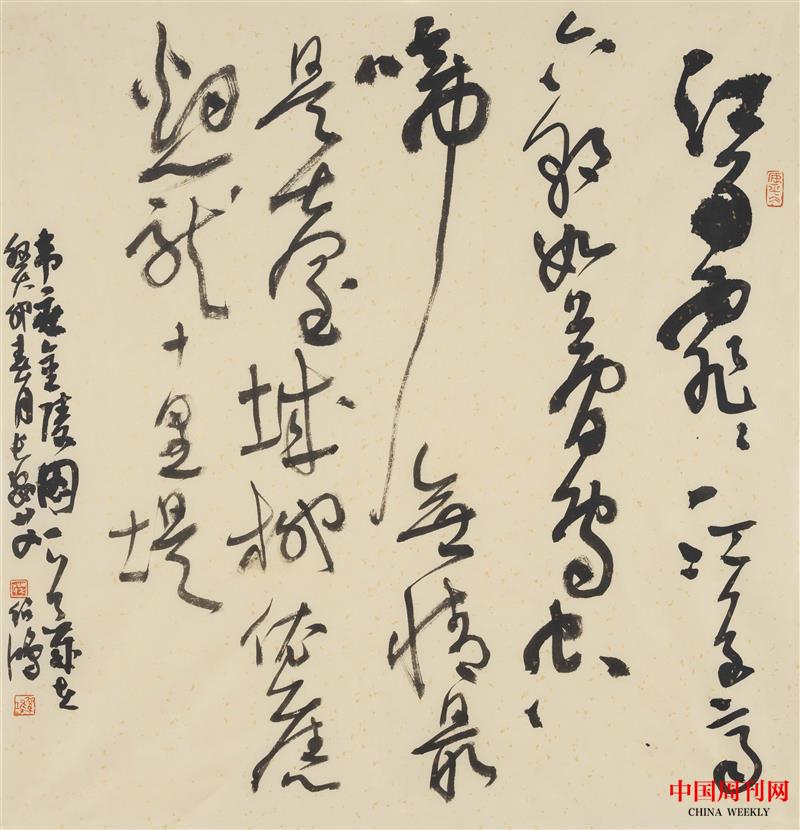

艾紹鴻書《臺城》

十多年來,艾紹鴻以其不菲的創作成績,躋身于長安中青年書法家骨干隊伍之中,令人刮目相看。藝術源于實踐,艾紹鴻從實踐中提煉藝術素材,從實踐中汲取藝術靈感,從實踐中豐富創作主題,從實踐中探索藝術與傳統文化結合的精髓,從實踐中不斷提高自己的藝術價值取向和審美態度。艾紹鴻的藝術離不開實踐,也離不開對傳統文化的汲取和創新。

在汲取中生發

從艾紹鴻的創作經歷來看,傳統文化對藝術創作影響很大。“要以開放的心態去學習,科學分析并汲取傳統和當下的藝術創造精華,結合自己生活的實踐,守正創新,培根鑄魂。”艾紹鴻常說。

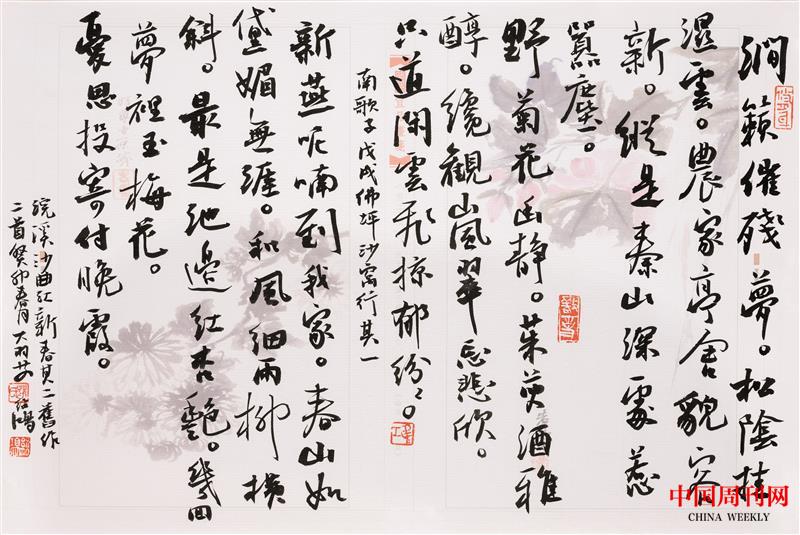

艾紹鴻的書法學習與創作呈現出一種多樣性的特點,篆、隸、楷、行、草諸體皆有所長,相比之下,楷行二體或更見心得。

紹鴻習楷,初以顏、柳入門,其后則上涉下取,遂見化變功效。對于楷書的研習,紹鴻不以單一書體為歸旨,他認為“學習楷書不僅能夠提高習書者對字體點畫、結構的認識和駕馭筆墨的能力,還能為學習其他書體打好堅實的基礎。”如此,也就理解了他如何能在廣涉諸體時,可以快速登堂入室的緣由。由楷而行,紹鴻遵循的是“宋人尚意”的路子。崇法而不拘泥于法,在點畫結構之外,寄寓的是筆墨的趣味,蘊藉的情思,讀來如對坐君子。

人們看待事物,歷來有“形而下”與“形而上”之別,二者既分又合。于書法而言,“形而下”多表現在“法”的層面中,而諸如情感、境界這種“形而上”的內容,則需通過修養方能有所獲取。從理論上說,“法”或者是有限的(當然,也遠非學習者皆能盡得其法),而修養則廣闊無垠、深不可測。紹鴻于書法之余,也喜歡自作詩文,且以篆刻藝術見長,可以說,詩書畫印這四門功課既是他修養的途徑,也是他展現修養的形式。

由學習而創作,是一個從汲取到生發的過程。前者是獲取他人的成功經驗,后者是表現個人的藝術感悟與生命體驗。二者有著密切的關聯,卻又并非一種必然的結果。譬如神秀和慧能的經歷與偈語便是明證。勃然生發是每個從藝者的終極追求,而艾紹鴻的作品往往帶給我們更多的生發意象。

在平常中錘煉

談到藝術創作,艾紹鴻認為保持一顆平淡恬靜的心態是書法藝術創作從一個高度達到另一個高度的基礎,書法創作需要一個長期學習和反復錘煉的漫長過程。“任何一門技藝的熟練掌握,都要耗費一定的時間,有些事情則需要更長的時間。”艾紹鴻以學習書法的過程為例:從臨帖開始,由“對臨”到“背臨”再到“意臨”,僅僅是起步階段,到了能獨立創作,這中間所需要的時間就更長了,幾年、十幾年甚至幾十年。

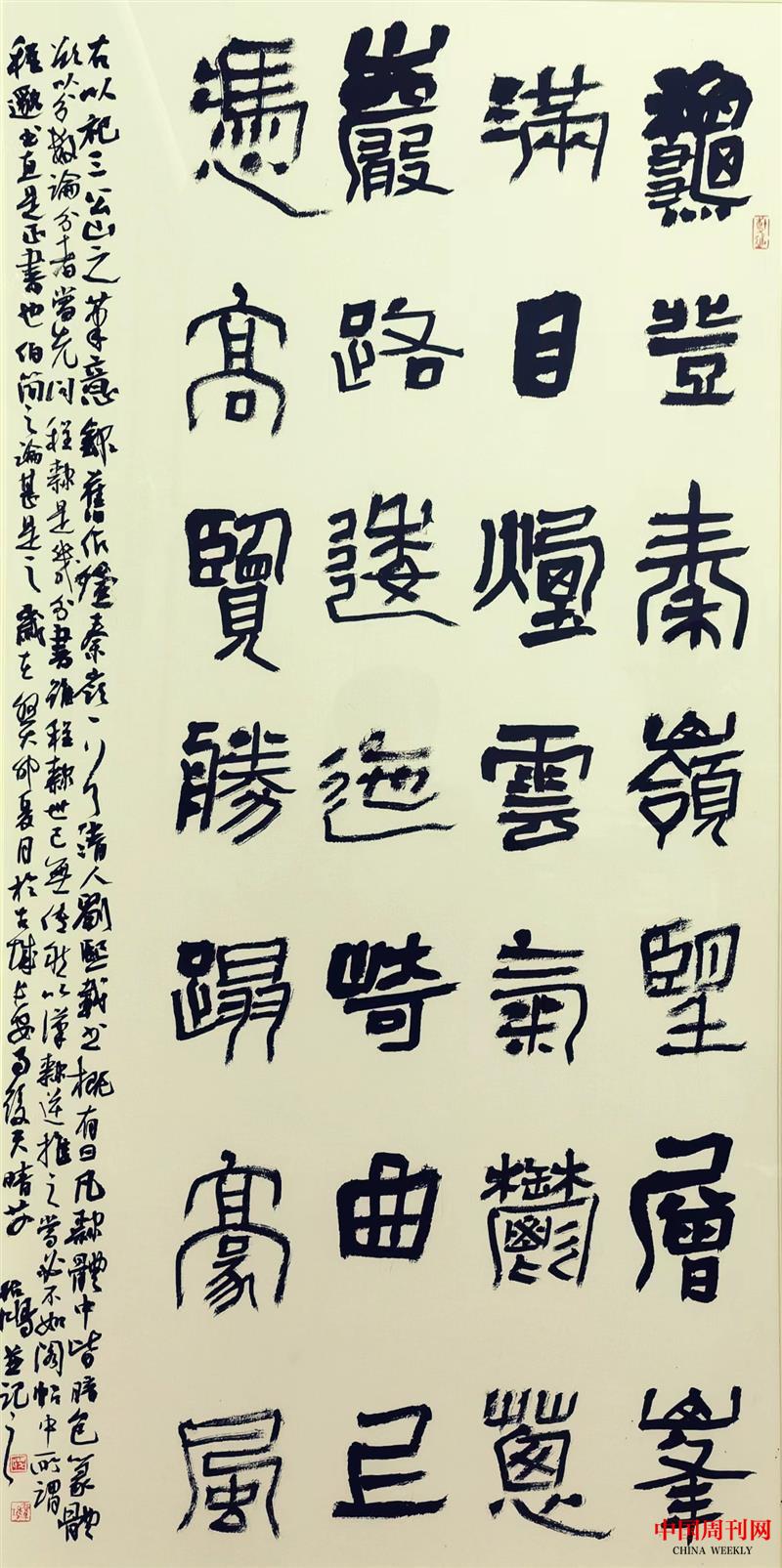

艾紹鴻書自作詩《登秦戰》秋登秦嶺望層峰,滿目煙云氣郁蔥。巖路透迤崎曲上,憑高覽勝踏豪風。

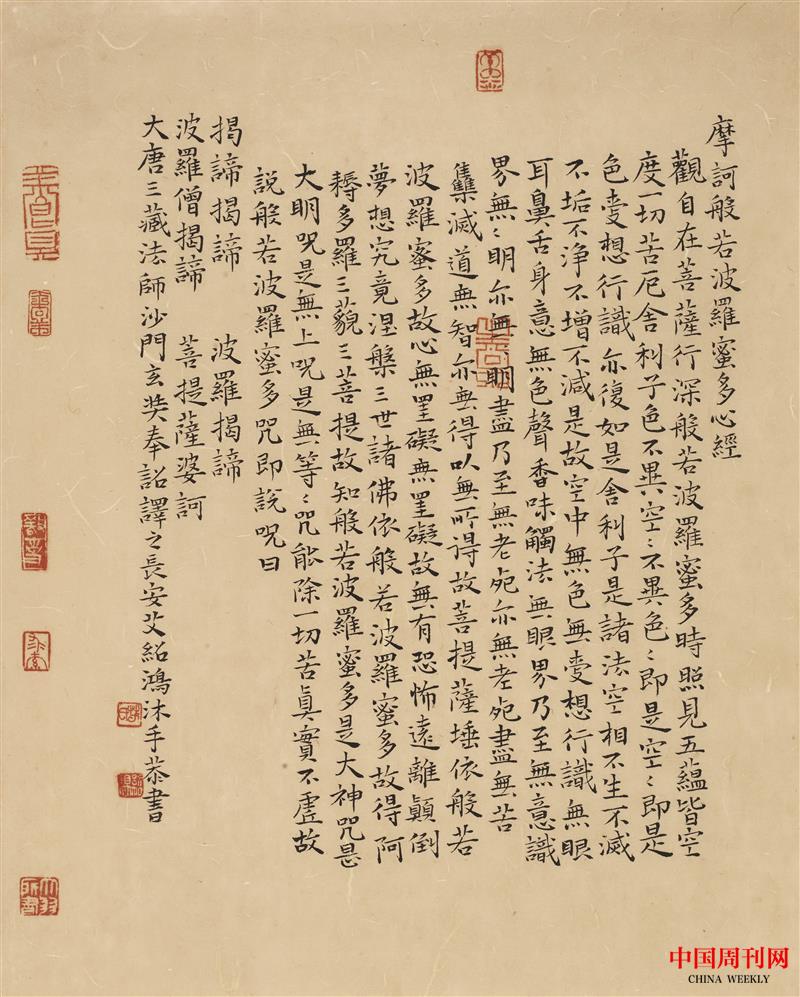

艾紹鴻書《摩訶般若波羅蜜心經》

艾紹鴻隸篆書:自作詩《登秦嶺》秋登秦嶺望層峰,滿目煙云氣郁蔥。巖路逶迤崎曲上,憑高覽勝踏豪風。

當然,能創作出完整的作品來,也僅是書法藝術創作的開始,其中,臨帖創作、創作臨帖的反反復復,技法的充實、學養的提高以及個人風格的形成,這些都需要消耗大量的時間和精力。

那么,又是什么力量,使得艾紹鴻對待書法藝術如此執著,能耗費那么長時間走下來的呢?艾紹鴻自己的總結是有一顆平常的心態。馬祖道一禪師有言:“謂平常心,無造作、無是非、無取舍、無斷常、無凡無圣。”艾紹鴻認為,平常,自有從容,自有力量。藝術創作需要保持一顆恬靜、淡定的平常心態,做到具有“得意之時淡然,失意之時坦然”“不以物喜,不以己悲”的藝術情懷。

在汲取中自我完善

艾紹鴻認為,書法是文化中的文化,書法如果沒有文化的供養,僅僅就成了寫字而已。書法不僅要具有藝術的基本特征,同時還要傳達時代文化精神氣質,才能夠成為中國文化的精髓,成為中國傳統文化的重要組成部分。因此,我們談中國書法就離不開中國文化,學習中國書法更不能沒有文化素質和文化修養。

縱觀中國歷史上各個時期那些著名的藝術家們,無一不是具有深厚文化素養的飽學之士。因此,學習書法不僅僅是一個技法的修煉過程,更重要的是在技法熟練后,書法家應該具有的文化素養問題。一個有鮮明個性、富于學養、有性情、有辦法、有韌力的書法家,往往能夠在書法創作的道路上走得更高、更遠。

“做藝術,其實是在不斷地學習中完善自己。”一個書法家對傳統文化的綜合修養決定著書法探索的深度,獨有才情則決定著書法人生的高度。數十年來,艾紹鴻朝臨暮讀,博涉約取,集百家之長終成一家之美.他的行草書以米芾為范本,線條多變,靈動傳神,“如蜿蜒不斷之峰巒,粗獷處不失細致,秀麗中又見深厚,耐人尋味”。

在汲取中自我完善,艾紹鴻對傳統書法領域的理解和見識讓他始終保持清晰的頭腦,理性的思辨使他的作品始終保持一個不斷突破、蝶化的過程。他通過對傳統優秀文化的敏銳洞察,追尋滋養自己書法的源泉,探知幽深,深挖細研,筆尖轉使在筆墨世界里,集眾所長,以為己有,不斷提高筑基的原點,然后,他咀嚼生活與造化、藝術與人生的點滴感悟,讓書法之美、人生感悟、獨到才情高度融合,互生奇妙。可以說,深厚的傳統理論和書法功底,使艾紹鴻對書法的審美眼光、審美感覺等方面有一個扎實牢固的積淀。

在汲取中推陳出新

書法家大多都不輕言“創新”二字,因為這兩個字對于書家來說并不是輕松的字眼。其實,這是創作心態的問題。可是,歷史的經驗告訴我們,一切墨守成規、因循守舊的做法,只能為歷史所拋棄。

創新不光是在學習傳統基礎上的創新,重要的是書法家自身創作基礎上的創新。現代科技的發展,使我們在字帖的選擇范圍、臨習的方法以及創作條件和創作環境等方面都優于古人,在吸取中推陳出新的效率也更高。特別是備受矚目的人工智能等技術手段,讓更多書法傳統經典以前所未有的方式得以廣泛深入地傳播,同時也讓更多新型的創作方式得以實現。

艾紹鴻認為,守正創新,培根鑄魂。傳統與創新并非對立關系,古人早就思考過這個問題,并早已辯證地得出結論——先與古為徒,再與古為新;既古為今用,又推陳出新。

古人的覺悟無疑來自世世代代的書法實踐經驗,學古不泥古,破法不悖法。艾紹鴻的書法汲取諸家之長的同時,推陳出新,寫出了一番清新之氣象。

艾紹鴻,畢業于西安美術學院。陜西書學院創作研究室主任、專職書法家,一級美術師。中國書法家協會會員,陜西省書法家協會副秘書長。其書法作品多次入展文化和旅游部、中國書法家協會舉辦的全國書法篆刻作品展并有獲獎。

編輯:楊文博