2020-11-24 17:27:27 來源:中國周刊 作者:劉一達

回憶,有時就像點燃一支檀香,隨著緲緲的青煙,幽幽的思緒走進逝去的歲月;回憶,又像是在海灘漫步,在海浪退去的沙子里,總會撿拾到讓人眼前一亮的貝殼。

仿佛是在不經意間,歲月碾過了年輪,劉達華先生到了要回憶人生的歲數。其實,在我的腦海里,達華先生似乎離這歲數還遠,印象中的他永遠是那么風風火火,那么精明強干,那么精神矍鑠。

的確,在他沒有告訴我真實年齡之前,我一直以為他也就五十多歲,甚至以為他跟我的歲數差不多,所以,我一直叫他大哥。他這人比較隨和,叫他什么并不在乎。

不過,我跟他都姓劉,名字里都有個“達”字,所以,有些人初聽他的大號,還真把他當成了我的兄長。

其實,我是山東人大塊頭的“坨兒”,他則是短小精悍,典型四川人的體型。我跟他站到一塊兒,您絕對不會認為我們是一個“模子”出來的。

20多年前,我剛認識他的時候,他就這樣,個兒不高,精瘦,分頭長臉,眼睛不大,卻炯炯有神,話語里含著熱情,目光里透著誠意,雖然普通話說得并不十分利落,但言談話語條理分明,干凈利落,沒有叨叨碎語,一打交道便知是個聰明干練之人。

大約是1996年前后,我在《北京晚報》主編了一個“新食府”的版塊,主要介紹京城的“吃文化”,包括美食美味、特色餐館、烹飪技巧、人物專訪等等。當時,達華先生在京城餐飲業干得正風生水起,自然成了這個版塊的主要作者。當然,與其說他是“新食府”版塊的作者,不如說是參謀或顧問。

我雖是地道的北京人,一直研究京味兒文化,但對京城的餐飲業并不十分熟悉,那些年,達華先生的確沒少幫我。他不但給我引薦了許多老字號餐館的掌門人,比如“全聚德”前門店當時的總經理沈放、傳人楊宗滿,“晉陽飯莊”的經理盧文海等,還有讓我認識了許多餐飲業的后起之秀,例如“北容酒樓”的老總石萬榮、“金三元”的老總沈青,“海碗居”的老總關泉海,“旺順閣”的老總張雅青等等。經過我們的宣傳,他們的企業擴大了知名度,得到了迅速發展,這些人中,后來有的成了餐飲業的大咖。

達華先生為京城餐飲業,不但動筆寫稿,還親自攝影為稿件配圖,宣傳推介了許多企業的管理經驗和出類拔萃人物,策劃了許多諸如開業慶典、產品推廣、廚藝交流等大型活動,而且還為許多餐飲企業在經營管理,菜品營銷上出謀劃策,他可以說是京城餐飲業這些年發展經歷的重要見證者和記錄者。

在京城餐飲界,達華先生絕對是一個名人,他不是美食大咖,也不是食界翹楚,更不是烹飪大師,何以聞名?是因為他手里的一支筆,他寫過美食大咖,寫過食界翹楚,也寫過烹飪大師。

當然,僅僅是寫過這些餐飲界的事或人,還不足以讓他成為名人,問題是他不但自己寫,還能動員或者策劃新聞界的其他記者寫,這就厲害了。在京城餐飲界,像達華先生這樣人脈廣的人不多。有一年,京城一家老字號餐館搞活動,經理委托他負責活動的宣傳報道,達華先生振臂一揮,呼啦啦,在北京的中央新聞單位和地方新聞單位,新華社、電臺、電視臺,報紙、雜志、網絡,好家伙,來了近百位各路記者,平面、立體、聲音、影像、網絡,京城的媒體幾乎全覆蓋。達華先生的這種號召力,真讓我這個當記者的刮目相看。

其實,他當時只是《現代制造工程》雜志的編輯、記者,而這本雜志跟餐飲一點兒不沾邊。像業余唱戲的票友,他介入餐飲業完全是一種個人愛好。不過,他在餐飲業一“票”就是30多年,如同唱戲,雖然沒有“下海”,但生旦凈丑,唱念做打,他樣樣精通。

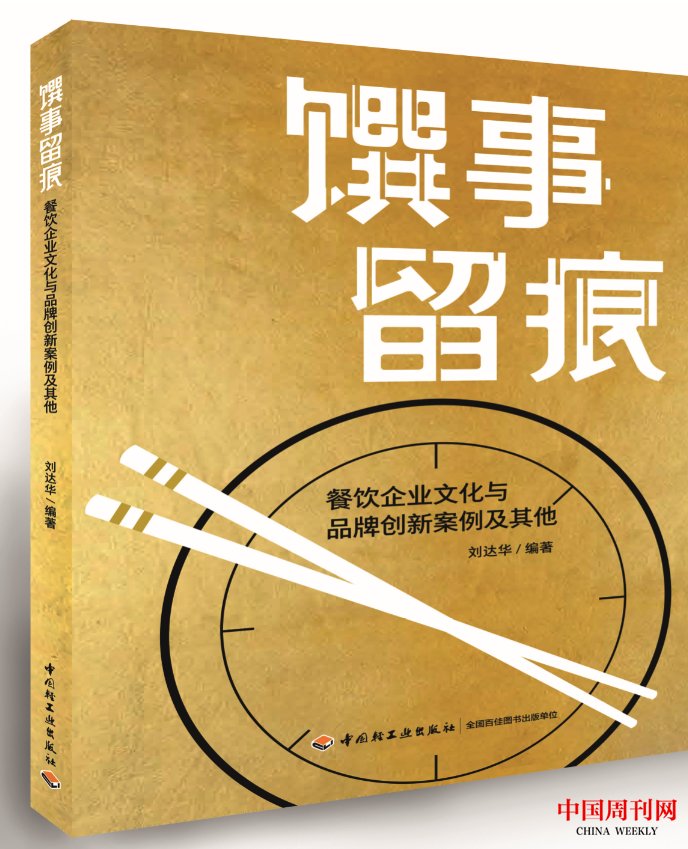

他對餐飲業的煎炒烹炸廚藝、新產品開發、企業管理、人才培養、市場營銷、老字號傳承等等都門兒清,可以說不是專家,勝似專家。這些并不是我捧他,您在《饌事留痕》的字里行間自然會有所領略。

古羅馬偉大政治家、文學家西塞羅說過一段話:“人生的跑道是固定的。大自然只給人一條線路,而這條線路也只能夠跑一次。人生的各個階段,都各自分配了適當的特質:童年的軟弱,青春期的魯莽,中年的嚴肅,老人的閱歷,都各結出自然的果實,須在它當令的時候予以儲存。每個階段都有值得人們享受愛好的事物。”

達華先生在他人生的重要階段,結出了豐碩的果實,這果實就是他50多年來在各個報刊上發表過的文章。當他靜下心來整理這些文章的時候,實際上也如西塞羅所說,是在品味和享受人生跑道上不同階段結出的果實,當然他的庫存是豐厚的。

達華先生是學工科的,但是從小就喜歡文學,對寫作也有偏愛。他中專畢業后,就來到北京工作,盡管這個喜歡吃辣子的四川人,喝不慣老北京的豆汁,但他還是慢慢兒習慣了北京人的吃喝,并且隨著時間的推移,他深深地愛上了這座歷史文化名城和共和國的首都。正是有了這種愛,他才會這么多年投身于京城的餐飲業,熱情至今未減。

有意思的是,他的寫作水平也隨著對餐飲文化的了解,還有與業內外高手的切磋,得到了不斷的提高。他從1962年在《北京晚報》發表劇評后,便一發不可收,到現在已經在國內幾十家報刊上發表了長短文章幾百萬字,這么多文章,主要是關于餐飲的。

達華先生活躍于京城餐飲業的30多年,正是改革開放以后,中國餐飲業快速發展的時期。這30多年,從老字號餐館的一花獨秀,到“三刀一斧”“百菜大戰”“諸侯爭霸”,京城餐飲業上演了一出又一出有聲有色的大戲,而這些精彩篇章,在達華先生的文章中都有精彩和深刻的留痕。

達華先生是寫作快手,而且腦子喜歡琢磨事兒,他寫人物專訪也好,寫企業的經營之道也好,并不平鋪直敘,而是在把握客觀事實的基礎上冷靜地分析,融入了自己的觀點。

毫無疑問,達華先生把這些文章重新進行了梳理,歸集成書,對于從事餐飲業的管理者來說,是非常有參考價值的。

“歲月催人老,而今仍少年。”第一次見到達華先生時,他看上去也就50多歲。這么多年,我們都老了,他似乎沒什么太大的變化,還是那么精瘦,還是那么干練。

記得3年前,我們的好朋友“旺順閣”的老總張雅青,給他辦80大壽的壽宴。那天,他異常興奮,仿佛突然之間返老還童了,像個小伙子,情不自禁地跳起舞來。這是我多年以來第一次見他這么活躍,在場的人不敢相信這個又蹦又跳的人,已經是耄耋之年了。

讀《饌事留痕》,讓我想起了陸游的一首詩:“腐儒碌碌嘆無奇,獨喜遺編不我欺。白發無情侵老境,青燈有味似兒時。高梧策策傳寒意,疊鼓冬冬迫睡期。秋夜漸長饑作祟,一杯山藥進瓊糜。”(《秋夜讀書每以二鼓盡為節》)

“腐儒”是古代文人的自謙,縱觀達華先生的人生經歷,并非“碌碌”,但可以說是“獨喜遺編不我欺。”我想達華先生看了這些從幾百萬字中篩選出來的精華,當會感到欣慰的。

達華先生沒有奇異的人生經歷,但平淡中亦有令我生嘆之處,他搞了30多年餐飲,卻沒能成為“吃貨”,這不能不讓我嘆服。

他不抽煙,酒嘛,只是象征性地喝一口,應應場而已。我喜歡跟他一起吃飯,因為倒在他杯子里的酒,最后都“照顧”了我。他的飯量極小,我每次跟他一起吃飯,感覺他秀氣得像個羞澀的小女孩兒,每道菜只動一兩筷子而已;多次參加他策劃的活動時,總見他忙前忙后,張羅完記者們吃飯,自己只簡單吃兩嘴,算是給肚子交了差。難怪他多年以來,身材始終保持得那么精干。

他最讓我感到不可思議的是無私,這無私,是真無私,不是虛詞兒。

很多人以為他為餐館跑前跑后,操心費力地搞活動做宣傳是為了掙錢,其實,這是“不識廬山真面目”,達華先生為京城大小餐館搞策劃做宣傳,完全是義務,雖盡心盡力,但毫無索取。他曾對我說,這么多年,在京城餐飲業,搞了那么多活動,從來沒跟企業要過一分錢的策劃費。我想這正是京城大小餐館搞活動,都愿意找他的原因,也是他的人格魅力所在。

人如其名,達華先生之所以能保持年輕人的心態和勁頭兒,主要是他的曠達、仁義、寬厚,還有北京人的局氣、厚道、有里有面兒。

說起來,他的生活很簡單,一生除了寫作,幾乎沒有什么嗜好,在物質上也無欲無求,當然,他的精神世界是豐滿的、厚實的。

他的大腦細胞總是那么活躍,讓他身上總有一種激情,這種生命的激情,變成一種活力時,就會產生出巨大的能量,讓他精神飽滿,不知疲倦。這正是他身上的奇處所在。

的確,雖然達華先生的人生經歷沒有什么大風大浪,大起大落,但他個性鮮明,我想每個看了這本書的人,會從中感受到這些的。

本文作者 劉一達(左1);《中國輕工業出版社》副編審高惠京(左2);現代制造工程雜志社原主編汪士治(中);編審龍志丹(右1) ;《饌事留痕》作者 劉達華(右2)

我與達華先生相識相交20多年,算不上情同手足,也得說情深潭水。很多年以前,我就覺得他是值得一寫的、非常有意思的人物,但由于種種原因,我一直沒有動筆。值此他整理出版文集,委托我寫序,我便借此良機,多寫了幾句,也算是了結我的一樁心愿。

宋代文人王十朋寫過一首詩:“秋去菊方好,天寒花自香。深懷傲霜意,那肯媚重陽。”我想這正是達華先生晚境的寫照吧。(作者系京味兒作家、非物質文化遺產京味兒小說語言傳承人)

編輯:海洋