徐州高鐵樞紐

徐州都市圈是歷史自然形成的經濟區域,域內城市之間距離很近,方言及生活習俗相似,區域之間的社會交往、經濟交流、文化往來和社會聯系非常密切。1986年淮海經濟區在徐州市成立,在過去的三十多年里,區域經濟協作、交通運輸、金融、物價、物資、食品部門就組織起聯合網絡,拉開了區域聯合的帷幕,徐州都市圈也隨淮海經濟區派生出來,并悄然乘勢崛起。

淮海筑夢 初露崢嶸

1980年7月,國務院頒布《推動經濟聯合的暫行規定》后,淮海地區城市從經濟發展緩慢的狀態下逐漸覺醒,強烈意識到區域聯合協作才是共同發展之途。在歷史淵源和發展需求的推動下,1986年,蘇魯豫皖接壤地區經濟社會發展戰略討論會在北京召開。該研討會系著名經濟學家于光遠倡導,蘇魯豫皖4省有關部門負責同志、原國家經委等多家部委有關負責人、4省14個地市的領導和國家經濟界、理論界、新聞界專家學者共300余人參加會議。

1986年3月,淮海經濟區首次市長專員會議在徐州召開,會議通過了《淮海經濟區經濟開發聯合會章程》,正式宣告淮海經濟區成立。同年5月,常設辦公機構——淮海經濟區聯絡處在徐州正式設立并開始辦公運轉。2017年3月6日,全國人大江蘇代表團聯名提出議案,呼吁在國家層面盡快啟動實施淮海經濟區規劃編制工作,探索建立跨省區域合作機制。 2017年6月,國務院批復徐州市為“淮海經濟區中心城市”。

2018年11月7日,國家發改委網站公布了《淮河生態經濟帶發展規劃》 ,明確了空間開發重點和方向,構建“一帶、三區、四軸、多點”的總體格局,其中“三區”包括了淮海經濟區,意味著淮海經濟區正式上升為國家戰略;規劃指出了淮海經濟區的確切范圍,包括江蘇的徐州、連云港、宿遷,安徽的宿州、淮北,河南的商丘,山東的棗莊、濟寧、臨沂、菏澤等市。規劃還提出:提升徐州區域中心城市輻射帶動能力,發揮連云港新亞歐大陸橋經濟走廊東方起點和陸海交匯樞紐作用,推動淮海經濟區協同發展。

2017年6月16日,國務院正式批復了《徐州市城市總體規劃》,從中央層面正式確立了徐州市的國家歷史文化名城、全國重要的綜合性交通樞紐、淮海經濟區中心城市地位。

2018年12月,淮海經濟區協同發展座談會在徐州召開。會議商討確定新一輪區域合作重大問題、重點領域、重要任務,推動淮海經濟區協同發展向更高水平和更高質量邁進。會上,徐州、淮北、菏澤、濟寧、臨沂、連云港、商丘、宿遷、宿州、棗莊10個兄弟城市共同簽署了《淮海經濟區協同發展戰略合作框架協議》,通過了《淮海經濟區協同發展宣言》。

由此,各兄弟城市開始攜手構建區域協同發展新機制,加快城市交通互聯互通,加強城市產業協作協同,推動生態環保聯防聯控,共同促進社會事業共建、共享,全面提升區域協同發展水平。

黨的二十大報告提出:“促進區域協調發展,深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略,優化重大生產力布局,構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系。”區域經濟協同發展被提上重要位置,而從淮海經濟區派生出來的徐州都市圈也悄然發生了變化。

徐州是華東重要門戶城市、淮海經濟區中心城市、長江三角洲副中心城市、徐州都市圈核心城市,又是國際性新能源基地、國家綜合交通樞紐,是華東地區重要的經濟、金融、商業、科技、教育、文化、旅游、醫療中心和對外貿易中心 ,有“中國工程機械之都”和“世界硅都”的美譽。

徐州擁有得天獨厚的地理位置,從古至今一直都是交通要塞,素有“五省通衢”之稱。作為中國第二大鐵路樞紐,京滬鐵路、京九鐵路、隴海鐵路、京滬高鐵、徐蘭客運專線、商杭客運專線、連霍高速、京臺高速等重要交通線路在徐州都市圈內縱橫交錯。

“邊緣城市”抱團

2003年,徐州都市圈成為三大都市圈之一,與南京都市圈、蘇錫常都市圈并列。相對于周邊的幾個都市圈,這片區域一直以來沒有受到太多的關注。近二十年過去了,徐州都市圈至今仍不為許多人所知曉。

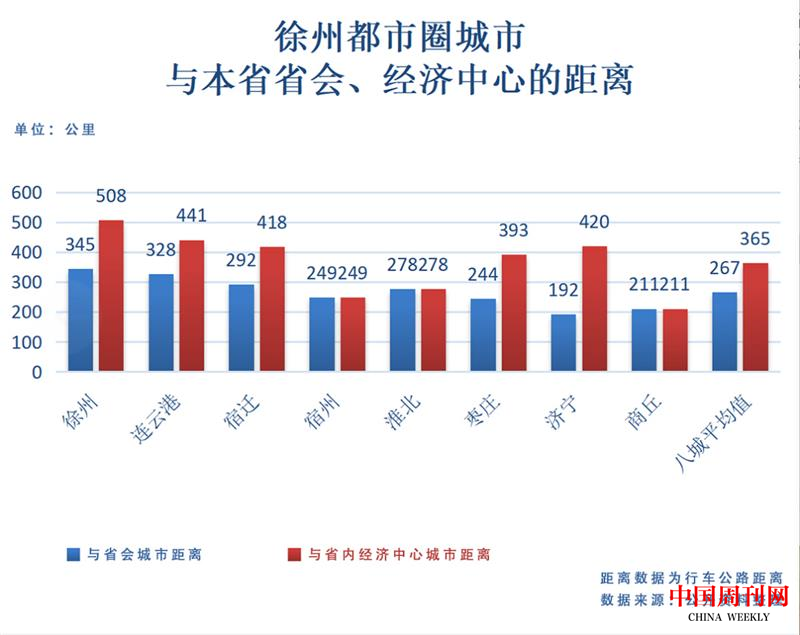

徐州都市圈地跨四省,包括江蘇省的徐州、連云港、宿遷;山東省的棗莊、濟寧;安徽省的宿州、淮北以及河南省的商丘等八個地級市。從地理位置上來看,這些城市都處于蘇皖豫魯四省的交界處,在所屬省份內,屬于地理位置較偏、離省會城市或經濟中心城市較遠的位置。以公路距離為例,這些城市與省內經濟中心城市的平均距離為365公里,與省會城市的平均距離為267公里,屬于省內核心城市的輻射外圍區域。

淮海經濟區簡圖

徐州都市圈城市與本省省會、經濟中心的距離

特別是徐州,無論與省會南京還是經濟發展較好的蘇錫常距離都太遠,分別達到340多公里和500多公里。

遠離核心經濟圈,“邊緣化”的地理位置,對這些城市的經濟發展造成了較大的制約。不過,其他七個城市距離徐州較近,基本都在200公里范圍內,這些城市與徐州有天然的“裙帶”關系,相互之間來往更為密切,甚至在民眾心中,徐州就是他們的中心城市。

徐州都市圈涉及的四個省,江蘇的經濟重心在蘇南和南京都市圈,山東的重心在膠東半島,河南則以鄭州為核心,安徽更是傾力打造合肥都市圈。徐州都市圈內的城市都并非四省發展的增長極所在,這些城市很清楚,唯有攜手并進,才能共同改變現狀。

近幾年,這些狀況發生了一些變化。中國的城市化進入新階段,與過去單個大城市率先崛起不同,未來的區域發展都將以城市群、區域產業鏈為主要形態,進而帶動經濟總體效率;另外,中國華東沿海地區發展轉型已初步完成,各種成本都在上升,而中部崛起和高質量發展正進一步升級。近幾年,國家針對淮海經濟區和徐州都市圈的政策文件的相繼發布,加快了該區域的發展步伐。

2018年,國務院批復同意《淮河生態經濟帶發展規劃》,其中涉及北部淮海經濟區,范圍包括徐州、連云港、宿遷、宿州、淮北、商丘、棗莊、濟寧、臨沂、菏澤等市。規劃明確提出要著力提升徐州區域中心城市的輻射帶動能力,發揮連云港新亞歐大陸橋經濟走廊東方起點和陸海交匯樞紐作用。這也是淮海經濟區近四十年來首次被寫入國家級規劃之中。

而相對于龐大體量的淮海經濟區,徐州都市圈內城市之間的協同規劃和交通建設更具有可行性。徐州經濟圈悄然變化,在這個區域內,更需要一個經濟實力足夠強勁的中心城市,帶動輻射周邊地區的發展。

徐州發展潛力巨大

徐州,對部分江蘇人來說都比較陌生,甚至偶爾被誤以為是山東的城市。其主要原因是徐州都市圈以及更大范圍的淮海經濟區,長期以來沒有得到足夠的關注,相對發展速度慢了一些。根據相關研究報告顯示,徐州的GDP一直沒有超過蘇州的40%。

事實上,徐州近幾年的經濟發展速度很快。2021年,徐州的GDP為8117億元,同比增長8.7%。按正常發展速度,徐州可望在2024年前后進入GDP萬億俱樂部。在全國范圍內,徐州的GDP城市排名是第28位,排在徐州之后的城市有大連、溫州、沈陽、長春、太原、石家莊、蘭州、哈爾濱、南昌、昆明等眾多著名的二三線城市和省會城市。在淮海經濟區20個地級市中,徐州是最有潛力發展成為大都市的城市。

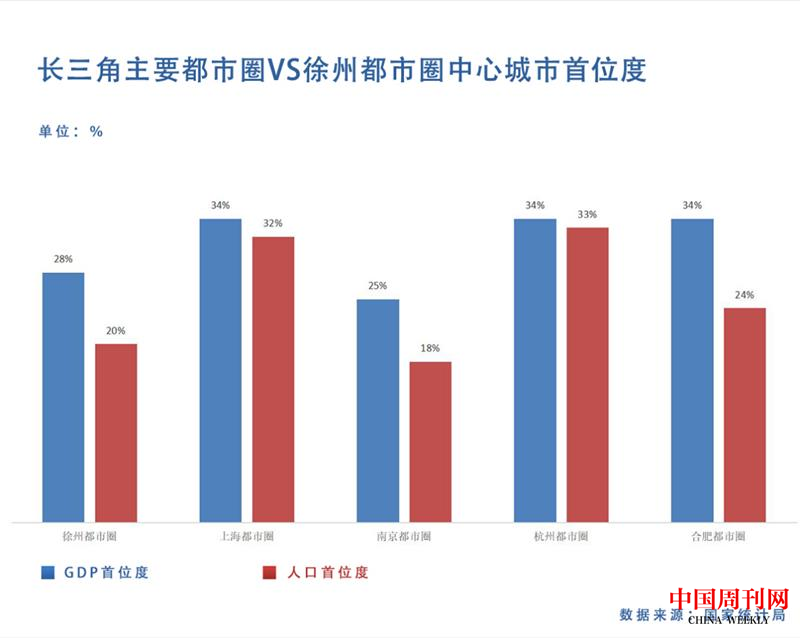

2021年,徐州在都市圈內的GDP首位度為28%,人口首位度為20%,是圈內最高的;與長三角其他都市圈相比,低于上海、杭州和合肥,但略高于南京。

徐州都市圈城市首位度與長三角主要都市圈對比

徐州都市圈城市GDP及省內排名

2012年以來,徐州努力打造區域經濟中心、科技創新中心、文化教育中心、醫療衛生中心、消費中心,打造全國重要的綜合交通樞紐和雙向開放高地,加快推進淮海經濟區洼地崛起,引領徐州都市圈城市協同發展。

其中,在消費方面,徐州去年的社會消費品零售總額4038.02億元,比上年增長22.9%,總量居全省第三位,增量領跑全省。未來,徐州如果能夠加速崛起,對整片區域的發展,將起到提振作用。

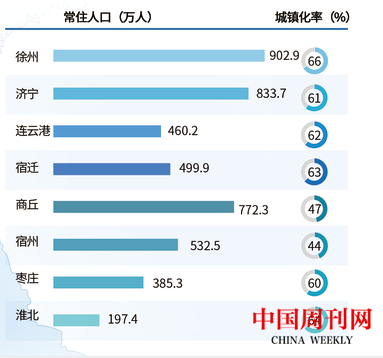

徐州都市圈“后發優勢”

2021年,在徐州都市圈,除了徐州和濟寧,其他城市的GDP都在5000億元以下。連云港、宿遷、棗莊、淮北等城市的經濟,在各自省內的排名都相對落后。這些城市的人均GDP普遍低于其所在省份的人均GDP,城市化率也處于所在省份城市化率水平之下。

由于距離徐州較近,這八個城市與徐州之間開始了基礎設施的互聯互通提升。

宿遷在2021年底提出要融入徐州都市圈軌道網,研究建設軌道交通連接徐州S4號線觀音機場;2020年,山東棗莊宣布規劃徐州S1號線延伸到臺兒莊;安徽省宿州、淮北也在努力融入徐州都市圈。今年6月,徐州淮北結對合作交流會在徐州市召開。交流會上,雙方簽訂了包含推動徐州輕軌S4號線與淮北連通,共建徐淮產業合作園區(段園)等18個事項的合作協議。S4號線也將成為徐州和淮北、宿州一體化發展的紐帶;今年10月,菏澤市正式啟動了菏徐鐵路項目可研前期工作。

徐州都市圈八個核心城市中有七座是全國百強城市,綜合實力和發展空間都是不錯的,其中徐州全國排名第27、臨沂46、濟寧51、菏澤72、連云港77、宿遷79、商丘94(2021年排名)。不過,這些城市,城區人口達到300萬左右的只有臨沂和徐州,其他城市都在200萬以下,城市規模普遍偏小;縣域經濟實力偏弱,徐州都市圈有近40個縣和縣級市,但GDP超千億的縣市只有2座,分別是宿遷沭陽縣和徐州邳州市,其他較強的還有徐州沛縣805億、新沂692億、睢寧619億、濟寧鄒城824億、棗莊滕州753億,稱得上強縣的只有這7個。

此外,徐州都市圈高端崗位缺乏,高水平大學少,高質量人才少,科研機構少,金融產業弱,融資機會不多,高水平醫院略有不足。產業方面,還沒有形成系統的產業鏈集群,最多有幾個產業鏈比較完善,徐州都市圈要想真正一體化,就必須從產業入手,構建起一個能夠內循環的產業分工,實現共贏。

徐州都市圈的城市化水平有巨大的提升空間,相關城市之間的距離很近,城市之間的協同發展愿望強烈,加上本地區的區位、交通、產業、礦產資源、人口規模等很多都市圈缺少的優勢和國家對徐州都市圈給予的政策支持,徐州都市圈有望迎來“后發優勢”。

一體化定位 打造高質量發展典范區

國家發改委已將淮海經濟區高質量協同發展規劃列入國家年度重點區域編制計劃。徐州為更好地發揮區域龍頭作用,主動服務、帶動周邊城市,攜手編制《淮海經濟區高質量協同發展規劃》,在前期“1+4”合作的良好基礎上,深化落實科技創新共同體等6項協議,高水平推進徐州都市圈建設,推進淮海經濟區實現洼地崛起。

該規劃明確:重點抓好基礎設施互聯互通,堅持主核帶動、毗鄰先行,共建“1小時通勤圈”“一日生活圈”;強化產業發展協作協同,共建區域大市場;推進社會事業共建共享,完善醫療、就業、社保、文化、旅游等銜接機制,共建幸福生活都市圈;深化生態環境聯防聯控,健全跨區域生態治理和環境保護聯動機制,共建美麗新淮海。

徐州都市圈城市人均GDP

徐州都市圈城市GDP及城市化率

建設徐州都市圈,符合國家將要素資源向城市群和中心城市加速集聚的戰略導向。

近幾年,徐州引領淮海經濟區、徐州都市圈協同發展,城市地位越來越高、功能越來越強、影響力也越來越大。未來,徐州將以“打造區域中心”為引領,積極推動徐州都市圈建設,打造淮海經濟區之核。

近日,國務院同意徐州市以創新引領資源型地區中心城市高質量發展為主題,建設國家可持續發展議程創新示范區。根據《徐州市可持續發展規劃(2022~2030年)》,徐州創建國家可持續發展議程創新示范區將著力破解徐州可持續發展瓶頸問題,打造新老產業接續發展典范、工礦廢棄地綜合利用典范和城市生態修復典范,建設成為在全國范圍內有影響、有特色的資源枯竭地區中心城市高質量發展典范區。

云龍湖日落晚霞

規劃藍圖徐徐擘畫,政策文件逐步到位,基礎設施加速建設,這個長期“低調”的都市圈,正加快提升相互之間的緊密度、融合度,走出一條后發地區特色發展的新路子。

一體化建設 提升區域發展能級

黨的二十大報告提出,深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略,優化重大生產力布局,構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系。

我國區域經濟布局已經進入一個新的階段,與過去的大城市單個率先崛起不同,未來區域經濟發展將以城市群、區域產業鏈為主要形態,進而帶動經濟總體發展。

在淮海經濟區20個地市中,徐州是唯一有潛力發展為大都市的城市,徐州曾被評為全國最具發展潛力的城市之一。在區域經濟一體化發展的布局上,徐州被委以重任。江蘇省“十四五”發展規劃綱要中提出,要提高徐州淮海經濟區中心城市能級,引領徐州都市圈成為策應國家區域重大戰略的新興增長極。未來,徐州都市圈的現代化將加速,這對中國區域協調發展、區域高質量協同發展以及完善城鎮化戰略格局具有重要意義。

打造中心城市,需要中心城市有一定的經濟綜合實力,有足夠的城市發展能級。當前,徐州正加快建設區域經濟、商貿物流、科教文化和金融服務“四個中心”。通過一組數據我們可以看到,徐州都市圈的一體化建設已經提升到一個新的能級。

消費能級大幅提升。徐州對周邊城市的輻射能力不斷增強,徐州全市商貿輻射半徑超150公里,中心商圈外地居民消費占比超30%。

交通樞紐地位加強。徐州建成鄭徐客運專線、徐宿淮鹽鐵路、連徐客運專線,高鐵運營里程繼續提升,并位居全國前列。高速公路基本形成“一環五射兩縱一聯”總體格局,總里程達464公里。徐州至宿州、淮北、棗莊城際公共交通相繼開通運行;至淮北、宿州蕭縣等城市的軌道交通已在規劃;接下來,高速鐵路2小時交通圈和城際鐵路1小時交通圈將逐步覆蓋淮海經濟區內城市。

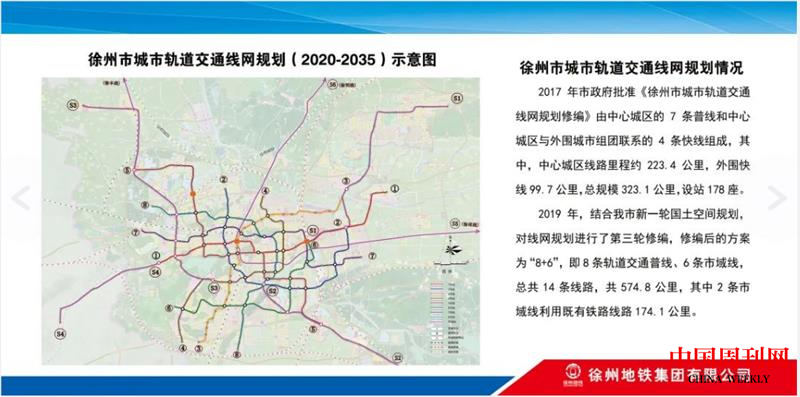

城市交通飛速發展。目前,徐州地鐵已通車運營1、2、3號線,總里程達64公里。按徐州市“十四五”規劃,到2025年,徐州軌道交通將達到93.7公里。徐州都市圈的軌道交通規劃也已經提出,《徐州市城市軌道交通線網規劃修編》明確要修建8條軌道交通普線、6條市域線,總共14條線路,全長574.8公里。觀音機場是江蘇排名前三的機場,更是淮海地區最大的機場,目前,觀音機場二期已經開始投入使用。當前,連接都市圈城市的現代化、立體化、便捷化綜合交通網基本形成。

醫療資源、醫療水平快速增長。徐州擁有三級甲等醫院12家,衛生資源總量位居淮海經濟區20個地級城市首位,醫院門診人數40%來自省外,“到徐州看病”已成周邊城市居民的普遍選擇。當前,徐州都市圈正著手搭建數字健康開放平臺,打造淮海經濟區一體化數字醫療健康服務共同體。

文化教育影響力彰顯。徐州是科教文化名城、區域人才高地,擁有14所高校,高校數量居全國地級市前列,在淮海經濟區城市中位居首位,其中,中國礦業大學是淮海經濟區唯一的“雙一流”高校。為強化高校交流合作,促進區域協同發展,6月24日,淮海經濟區高校技術成果對接會在江蘇淮海技術產權交易中心成功舉行。

金融服務一體化推進。為實現淮海經濟區公共服務跨區域共享,徐州市充分發揮帶動引領作用,與淮海經濟區的十個城市一起推進住房公積金異地互貸、繳存互認、聯防聯查,共建公積金業務、服務、文化交融平臺,打造公積金行業貫徹新發展理念的區域樣板。此外,淮海經濟區金融服務中心已經開始建設,該項目建筑面積約151萬平方米,計劃總投資約110億元。這里將成為集“金融服務、休閑商業、總部商務、高端人居”等功能于一體的全生態、全功能的綜合地標集群,成為具有一定影響力、引領帶動力和牽引力的區域金融服務高地,成為“淮海新中心、城市新地標”。

徐州市規劃2025年的主要目標是:城市GDP突破1萬億元,規模以上工業總產值超1萬億元;全力打造綜合實力更強、城市文化更具競爭力的區域中心,基本建成國際消費中心城市、國家產業轉型升級示范城市、國家級服務經濟中心、長三角北翼副中心城市。

互聯互通 強化產業協作協同

2021年2月,連徐高鐵開通,這是徐州樞紐的第四條高速鐵路。圍繞打造“米”字型高鐵樞紐,徐州至阜陽方向段還在繼續延伸,到菏澤、棗莊的高鐵也都列入省級規劃。水路方面,10月8日,“打造淮海經濟區聯通‘一帶一路’與長江經濟帶內外貿集拼集運鐵河海多式聯運示范工程”,入選交通運輸部第四批多式聯運示范工程創建項目。徐州港至濟寧已開通每周2至4航班的集裝箱航線,徐宿連航道在加快推進,這條水路打通之后,徐州將實現通江達海。

徐州城市軌道交通運營圖

為推進淮海經濟區高質量協同發展,讓區域企業和群眾享有更多“同城待遇”,日前,徐州市印發《關于推進淮海經濟區政務服務“一網通辦”一體化建設的實施方案》,緊扣社會保障、市場監管、交通出行等八大領域,細化20條改革任務,新推出跨省“一網通辦”事項清單78項,進一步推進“一網通辦”改革向縱深發展。

徐州正加快建設國際消費中心城市,擴展徐州商貿輻射半徑,提升區域商貿中心首位度,著力推動現代商貿流通業高質量發展。

徐州都市圈,正在提升各個城市與徐州的緊密度、融合度,努力走出一條區域經濟協同發展的新路子。

打造區域文旅高地

放眼國內,文旅產業也正在經歷快速變革,催動“資源為王”讓位于“產品為王”。徐州都市圈文旅資源豐富,核心城市徐州更是優勢明顯,國家4A景點的數量較多,但真正的精品旅游項目發展還有些滯后,文旅改革創新、跨越發展已經迫在眉睫。

2022年,徐州圍繞都市圈全域旅游、智慧旅游、文化創新營銷,搭建產業交流交易服務平臺、發布年度旅游信息、宣傳各城市文化旅游形象,實現都市圈文化旅游產業供需之間直面交流互動、滿足旅游產業營銷需求,并為城鄉居民年度出行提供導向性服務。

在江蘇省文化和旅游廳公布的2022年省級重點文化和旅游產業項目建設和投資計劃中,徐州共有4項竣工項目和一項在建項目入選。除方特樂園等大型文旅項目外,豐縣鳳城民族文化風情園項目、新沂市大運河國家文化公園窯灣核心展示園項目等一批具有地方特色的項目也頗受關注。

徐州都市圈計劃運用“兩漢文化”,唱響徐州文旅的“大風歌”;借助民俗文化,高質量運營回龍窩——快哉亭歷史文化街區,加快回龍窩二期、快哉亭公園運營提升,積極申報國家級夜間文化和旅游消費集聚區;講好山水文化,整合云龍湖周邊資源,唱響云龍湖景區這個徐州文旅的超級IP;傳頌紅色文化,以“淮海戰役精神培訓中心”為依托,打造成為國內有重要影響力的紅色教育培訓基地。

今年,徐州市將有27個重點文旅項目建成開業開園,推動旅游業逐漸成為徐州都市圈經濟社會發展的重要引擎。《徐州市“十四五”文化旅游發展規劃》明確指出,要集中力量抓好園博園、方特樂園等具有全局性和帶動性的重大文化旅游項目。把重大文化旅游項目建設作為貫穿徐州文旅產業發展的一條主線來抓,堅持遠期與近期結合、政府投入引導與市場主體運作相結合,龍頭型與配套型相銜接的原則。作為近年來徐州著力招引和重點打造的龍頭型、旗艦型文旅產業項目,徐州方特樂園項目建設一直備受關注。徐州方特樂園是由徐州市政府與方特集團共同投資打造的文化科技主題公園,分為“古韻神州”“探險森林”“印象華夏”“飛行基地”四大游樂區。徐州方特樂園建成后將成為全國第40座方特樂園,預計年接待游客將達300萬人次。

方特樂園、歐樂堡海洋極地世界、九頂山野生動物園等重大文旅項目可以輻射周邊多個地級市,帶動徐州市與周邊城市的文旅消費,進而獲得最大的效益和品牌影響力,促進區域產業的供給側結構性改革,加快第三產業的發展,為經濟社會發展增添新的活力和動力。

共建美麗幸福新淮海

一座城市的發展能級和內涵,影響著市民群眾的幸福感。去年,徐州獲評“2021中國最具幸福感城市”,這是徐州市繼2017年、2019年、2020年后第四次獲此殊榮。在淮海人民心目中,徐州作為淮海經濟區中心城市,是當之無愧的幸福之城、宜居之城。

近些年,徐州生態環境質量大幅度改善,藍天白云成為常客,青山綠水滿目蒼翠,不斷繪就幸福城市生態畫卷。生活空間宜居適度,生態空間山清水秀……

展望“十四五”,徐州將全面拓展區域中心城市的內涵,深化區域協同發展,推進社會事業共建共享,完善就業、醫療、社保、文旅等銜接機制,共建幸福生活都市圈。

徐州市軌道交通線網規劃圖(2020-2035)

徐州正統籌區域資源要素,強化經濟組織中樞、對外開放門戶、醫療教育中心及文化交流紐帶等區域中心職能,不斷做強中心城市功能,持續夯實淮海經濟區中心城市地位;進一步提升城市功能品質,深化經濟、社會、生態等城市內涵,加快建設重大功能性項目,抓好城市基礎設施補短補軟,推進美麗宜居城市建設,加強城市文脈保護,創新城市管理方式;進一步深化區域協同合作,高水平推進徐州都市圈建設,堅持主核帶動、毗鄰先行,強化產業發展協作協同,搭建多層次寬領域產業、經貿合作對接平臺,深化各項事業協同合作,共建美麗幸福新淮海。

如今的徐州都市圈,知名度、美譽度、影響力顯著提升,人民群眾的獲得感、幸福感、自豪感持續增強,一個宜居宜業的“幸福圈”“富美圈”已然崛起!(作者陸松工作單位:安徽工商管理學院)

責任編輯:游洋 校對:海洋

中國周刊官方微博

官方微信公眾號