《春江這邊獨好》150×315cm 2022年

2018年冬天,周剛和幾個畫友在蘇州園林寫生,偶遇一個來游覽的朋友,那朋友問他:“我看你們都是畫園林,為什么你畫的和其他人畫的不太一樣呢?”周剛回答說,“我畫的不是風景,是乾坤。”

“乾坤”一詞最早出自中國古代的經典文獻《周易》(又稱《易經》),“乾”和“坤”是八卦中的前兩個卦象,分別代表天和地,象征著宇宙的兩種基本力量或屬性。

乾屬陽,象征創造、積極、剛強、主動等特質,代表最高的創造力和動力。坤屬陰,象征接納、包容、柔順、被動等特質,代表承載和養育萬物的能力。乾和坤不僅是自然界的兩大元素,也是宇宙間一切事物生成和變化的基礎。它們相互作用、相互依存,體現了中國古代哲學中的陰陽學說,即萬物都由陰陽兩種既相反而又互補的力量構成,并在它們的作用下不斷變化發展。

《就要退休的礦工馮利平》105×75cm 2024年

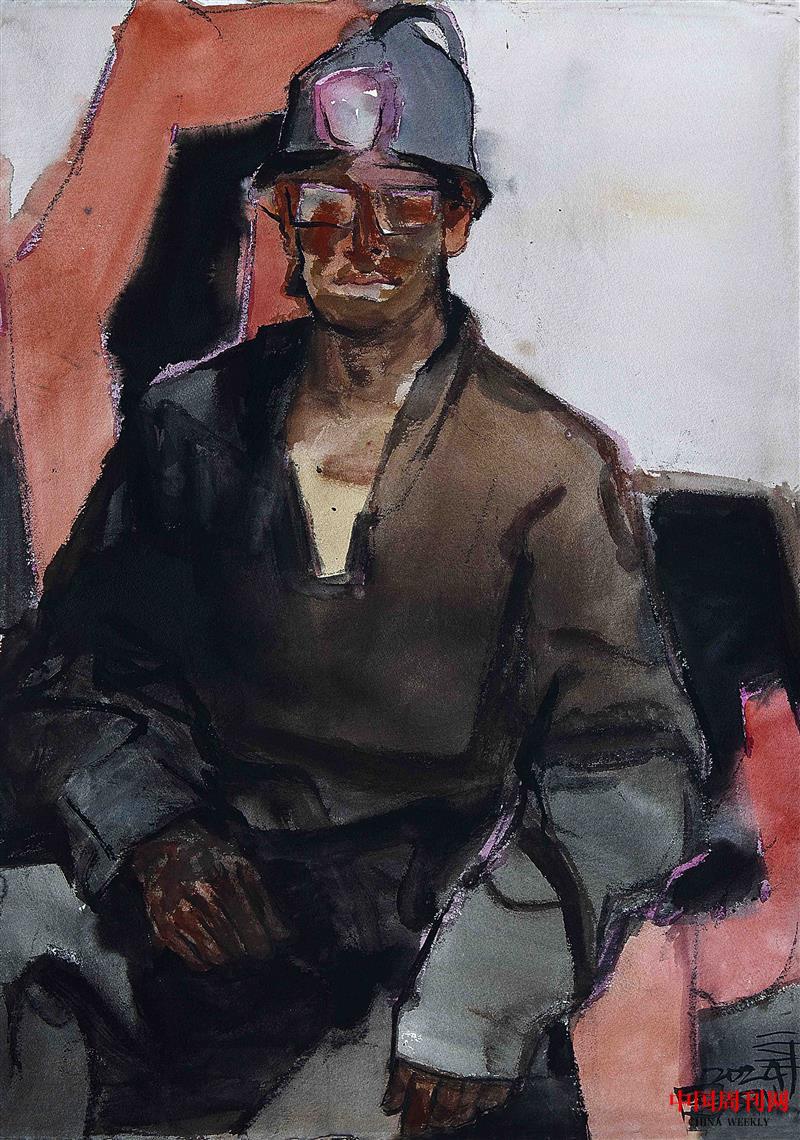

《疲憊的礦工曹宗勝》105×75cm 2024年

《礦工薄振華》105×75cm 2024年

《等待下井閉目養神的礦工》105×75cm 2024年

周剛口中的“乾坤”,實際是指他于畫紙之上,匠心獨運的“一方世界”,是他作品的宇宙觀,也是他對本土現實主義的堅守和踐行。他運用內心深處的藝術直覺,描述著自己所處的時代,謳歌著這片養育世人的厚土。在作品上表現自己真實的生活,展現自己的精神世界,創建出嶄新生動的藝術世界。

周剛的藝術創作,是他對宇宙本質的理解和個性化表達,它超越了形式的限制,跨越了文化界限,賦予其作品持久的價值和意義。

周剛水彩藝術的宇宙觀

周剛的水彩作品,體現了他對宇宙陰陽平衡哲學的理解,是宇宙和諧秩序的視覺化表達。中國傳統文化中陰陽對立、陰陽消長的思想,在藝術作品中的體現就是對比與和諧。就像太極圖,由一個圓形組成,內部分為兩個相互融合的半圓形,一邊是黑色(陰),另一邊是白色(陽),中間各有對方的一個小圓點,表示陰中有陽,陽中有陰,兩者相互依存、相互轉化,太極圖又和諧地融合在一個圓形當中,陰陽對比卻又和諧統一。這在中國畫里也有體現,比如黑白、剛柔、濃淡、虛實、動靜等對比手法,通過對比增強畫面的表現力和藝術效果,人們常說的“疏可跑馬,密不透風”就是這個道理;同時,中國畫又追求畫面的和諧與平衡,用畫面的整體氣勢、氣韻來營造意境。

在他的作品《庭院花又語》中,這種宇宙觀得到了較好地體現,這幅作品中,既有黑白對比,也有線條粗細、長短、曲直的對比,又有色彩冷暖的對比,同時,還有具象和抽象的對比。畫中左邊大塊的黑色形象,和畫面中部靠右的綠色和黑色相間的線條,是用平面化和抽象的表現方式,這和中間部分樹木亭臺相對寫實的手法,形成了鮮明的對比。畫中黃色樹木的動感,和黑色水平線條的安靜感,也形成一種動靜對比。但這些對比手段的運用,卻被畫家很好地整合在畫面里,通過色彩的呼應、氣勢的連貫、形象的節奏、線條走勢的方向,融合成整體的和諧感。

這幅畫他采用了新立體主義的觀察方法,左邊黑色的部分是一塊石頭的抽象,綠色和黑色相間的線條,是透過窗口見到的水面波紋,這兩個部分是畫家在畫室里完成的,把記憶中的形象,以意象或抽象的形式,合理安排在畫面中,讓畫面呈現一種輕重緩急的韻律。這樣的處理方法,正是他對宇宙陰陽平衡的理解、對宇宙的認知,他認為人生長在天地之間,要充分感受到天地之氣,然后再把天地之氣畫在畫面上,讓作品成為對宇宙和諧秩序的可視化表達。

周剛水彩藝術的哲學性

周剛的水彩作品體現了他對生命、存在和世界觀的哲學探索,并蘊含深遠的思想內涵。《易經》中的“天人合一”認為人和自然、宇宙是和諧統一的,人應順應自然規律,與天地同步。周剛說:“藝術是生命的自救,藝術生命性的真正根基,在于它對世界的觀察與感知,這種觀察與感知使藝術家獲得了創作觀念。藝術家的藝術創作觀念,絕不是脫離生命感性的理性化觀念和模式,它必然是在特定的社會、特定的空間條件下的情感、觀察、感受、思想與觀念。”從他的這段話中不難看出,他強調藝術的根基是“我在”,即我存在于當下,所感受到的情感和產生的思想,是一種對生命存在的體悟。正是這種探索,促使他多年來一直堅持寫生,從礦工滿面漆黑的微笑,到云南紅土地的熱情;從蘇州園林的典雅,到陜北黃土地的蒼勁,他一直用行動踐行著生命、存在與藝術創作的關系。

《陜北老漢張喜存》105×75cm 2024年

《曬陽陽的郭大爺》105×75cm 2023年

《峁上人家》105×75cm 2023年

《陜北老漢張愛軍》105×75cm 2024年

在周剛的風景作品中,四季更迭的韻律與情感,交織成一幅幅生動的畫卷。我們能從《冬之寒》《園之緣·藝圃之冬》《園之緣·冬之雪》《園之緣·冬之影》《園之緣·冬之戀》等作品中看到冬的寒冷;從《山西高平郭家莊風景》《山西高平鐵爐村農家風景》《陽光下的玉米地》《秋紅滿橫目》等作品中看到秋的蕭瑟;也能從《春到普洱》《春江這邊獨好》《春江花正紅》《庭院深幾許》《綺園春曉》等作品中看到春的希望;還能從《新疆伊寧街景》《綺園潭影軒》《綺園探水橋邊》等作品中讀到夏的硬朗。

作品《綠蔭下》中,巧妙地在畫面中間位置,用一塊響亮的綠色,為我們講述了一個夏天的故事,畫中既有夏的炎熱,更有樹蔭下的清涼。當觀眾用目光細細觸摸這幅作品時,仿佛能感受到夏日潮濕的空氣和微微泛起的涼風,甚至可以覺察到陽光穿過樹葉的縫隙,在肩膀和臉頰上躍動的光斑。畫家在創作的過程中,將那一刻的感受傾注在畫紙上,使觀眾通過畫作,體驗到相同的感受,并喚醒在記憶中經歷過的類似感受。這種通過作品完成情感交流的審美體驗,正是畫家在特定時空條件下的情感與感受推動的創作。

他對生命和存在的探索,也體現著他對本土現實主義的堅守,把作品的創作,置于自己所處的時代;自己生活的地域;自己蘊含的文化基因。真誠地融入生活,回到自然,進行樸實、平實、真實的創作,這樣的創作過程既是物我兩忘的禪境,也是畫家和對象內心交流的體驗。

周剛的作品一直在變化, 把他2016年在云南彌勒寫生的《彌勒農家》《彌勒中和村》《云南農家風景》《冬日光影樹林》《光影中的紅土人家》等作品與2022年創作的《春江這邊獨好》《春江花正紅》等作品比較,就會發現他在色彩探索上,又有了一個新的突破。但他的作品風格和作品中的符號卻沒有改變,具有較高的辨識度。他作品中體現的“變”與“不變”,也是“乾坤”哲學思想的體現。乾為天,天上的云總是不斷發生變化,不斷探索,積極進取;坤為地,大地總是靜靜堅守,包容著一切改變。

周剛水彩藝術的個性化語言

每位藝術家都在通過獨特的風格和視角,將個人對宇宙的理解,轉化為具有個性的藝術語言。周剛在他作品的“乾坤”締造里,形成了他獨特的藝術語言。在他的作品中,我們能看到畫面結構的嚴謹布局;能看到色彩的野性和神秘;能看到中國書法變幻莫測的筆墨;能看到對形狀的抽象和概括。他的作品中既有西方平面構成元素,也有中國畫筆墨元素;既有現代繪畫的去中心化和平面化特點,又有傳統水墨畫的潑灑和流淌,并且這些元素都能恰如其分地整合在一起。

周剛的藝術語言是具有包容性的,是融貫中西的。就像中國傳統文化,能包容各種外來文化,并且吸收其精髓,成為自己的文化養分。我們很難用國畫的藝術語言,或者油畫、版畫的藝術語言,來定義他的藝術語言,正如他自己所說“一件作品的完成,常常不在于將一個形象在畫面中塑造完成,而應該是畫面協調關系和所創造的畫面結構關系的完成。”“優秀的藝術家不屬于任何畫派,更不拘泥于任何技法,藝術對他們而言是盡情生活的手段。”他這樣的整體性思想,和對藝術獨特的理解,是他藝術語言形成的根基。

在風景作品《冬之黃》《園之緣·冬之晨》《園之緣·冬之舞》《園之緣·冬之悅》等作品,和陜北寫生作品《米脂老漢楊耀虎》《種紅蘋果的老漢申應梨》《陜北老漢張家喜》等作品,以及礦工系列作品《戴藍色頭盔的礦工·栗兵》《升井》《溝里煤礦礦工·張大軍》中,我們能看到很多抽象的線條,那些黑色的書法用筆,是他借鑒了很多經典書法作品后融入的,是畫面結構需要的元素。

《唯有牡丹真國色》150×105 2024年

《夏花滿庭香》150×105 2024年

《獨立人間第一香》150×105cm 2024年

“天地不仁,以萬物為芻狗”。世間再多的物種,其本質都是為了和諧地生活在天地之間,正因為天地接納萬物,所以才會平等對待萬物。再美的語言,其本質都是更好地溝通和講述。周剛對技法和手段具有包容的心態,在畫里建造一方“天地乾坤”時,不拘泥于固定的藝術語言,中西也好,古今也罷,能讓畫面關系協調就好。正因為有囊括乾坤的胸襟,和心懷萬物的氣度,所以,周剛才站在創造結構關系的高度,逐漸形成豐富而獨特的藝術語言。

周剛水彩藝術的跨越性

杰出的藝術作品能跨越文化界限,以其普遍性連接不同背景的人們,激發共鳴;杰出的藝術創作,能超越時間和空間的局限,反映永恒主題,賦予作品持久的價值和意義。周剛的水彩畫融合了東西方文化元素,將中國傳統藝術與西方現代藝術相結合,創造出具有國際視野的藝術作品,所以具有廣泛的群眾基礎,他的作品得到了很多人的認可。這從他多次在世界各地舉辦展覽,并取得了較好社會反響可以看出。同時,他的作品蘊含深刻的哲學思考,這些哲學思考具有跨文化的吸引力。

當一幅美術作品充滿感情,能喚起觀眾的情感共鳴時;當一幅美術作品具有深刻的思想,給人深刻哲學啟示時,它就是一幅優秀的作品。周剛的作品具有真實的感情和深刻的思想,他筆下的礦工不僅是一個具體的形象,也是對一個時代的勞動者精神的贊美。在作品《運料隊礦工·劉森》《葵下礦工》《山西雄山溝里礦礦工·楊忠平》中,看到礦工迷離的眼神和疲憊的身軀時,觀眾會升起憐憫之心,會想到自己經歷過的苦難,也會喚起內心的善良,以及對美好生活的珍惜和向往,這些情感反應都是能凈化觀眾心靈的“真情”。

周剛畫里的“乾坤”不僅是哲學,也是精神。乾卦:“天行健,君子以自強不息”;坤卦:“地勢坤,君子以厚德載物”。礦工們雖然滿身黑色的煤灰,但他們都是有血有肉的一群人,他們對生活充滿希望,他們肩上扛著家庭的責任,他們用勞動為社會發展撐起了一片光明,正是這種努力上進、自強不息的精神在激勵著我們。在作品《新來的礦工》《我的礦工父親》《我的父親我的兄弟》里,觀眾能感受到礦工背后的堅韌,也能見證到這個時代的精神脊梁,他們雖然外表看似灰頭土臉,但靈魂卻高尚干凈,他們用自己的勤勞和堅強為家人撐起一片晴空,這是一種高貴的勞動者精神,也是時代的豐碑。礦工們雖然辛苦,卻兢兢業業、恪守本分、安貧樂道,這正是他們良好品德的體現,像大地一樣默默無聞卻承載著很多。

對于“真善美”的追求,和對勞動者精神的贊美,是人類共同的價值取向,正因為周剛的作品,畫出了這個時代的精神,所以能跨越文化界限,鏈接不同背景的人們,引起大家共鳴。同樣,這樣贊美勞動者自強不息、厚德載物精神的作品,也是中國傳統文化價值觀所推崇的,這樣的作品能跨越歷史和未來,釋放出強大而持久的精神力量。

周剛的水彩之魂,根源于中國傳統文化。周剛說:“本土文化中具有傳統精髓的、獨特的不可替代的價值,在確立個體與生命統一的意識上,基于生命的整體把握,統一神與形,更是本土傳統文化精神不可缺失的。”這正說明中華優秀傳統文化,是他本土現實主義堅守的精神內涵。

周剛的水彩畫,畫的是“乾坤”,畫的是中國人的宇宙觀和哲學思考,畫的是人類的真善美。在社會發展日新月異的今天,更需要這樣有溫度的作品;也更需要這樣有溫度的藝術家,來堅守本土優秀文化,堅守那種跨越時空、撐起社會脊梁的時代精神。

周剛 中國美術學院教授、博士生導師,中國美術學院水性材料繪畫工作室主任、中國美術學院中國水彩畫研究中心主任、中國美術家協會水彩藝術委員會副主任。

責任編輯:王燦燦 校對:楊文博

中國周刊官方微博

官方微信公眾號